ジセダイ総研

平成28年(2016)10月16日(日)。先日上梓した『真田信繁の書状を読む』(星海社新書)の担当編集者から、突然着信が入った。訝しみながら電話をとった私の耳に届けられた話の内容に、思わず息を呑んだ。

──「『真田信繁の書状を読む』では写の写真を掲載した信繁書状の原本を、入手されたというコレクターの方から、編集部宛に連絡がきました。原本かどうか、見て貰えないかとのことです──。

現蔵者の方が撮影した写真があるというので、ただちに転送してもらった。慌ただしく添付ファイルを開くと、そこには写の形で見慣れた信繁書状とまったく同じ筆跡の古文書が映し出された。私が信繁自筆と判定している字が、所狭しと並んでいる。紙の雰囲気も、豊臣期のものとして違和感がないようだ。長らく行方不明になっていた信繁書状原本の「再発見」とみてどうやら間違いなさそうだ。

ただちに、原本調査をする必要があると判断し、日程の調整をお願いした。話はすぐにまとまり、翌週10月24日(月)の調査と決まった。

「再発見」された書状と旧蔵者岡本貞烋氏

今回、「再発見」された書状は、真田信繁が義兄小山田茂誠に出した返書である。東京大学史料編纂所に架蔵されている影写本「岡本文書」に収められており、従来はこの影写本をもとに利用されてきた。

影写本とは、古文書の上に薄様紙を載せ、上から文字をなぞることで、原本の状況を精巧に再現した写である。習字の手習いで、お手本の上に紙をおいて文字をなぞった経験はないだろうか。あれを、原本を傷めないように、細心の注意を払って行ったものとなる。現在では失われた文書や、所在不明となった文書の影写本も少なくなく、日本史学においては原本に準じるものとして扱われている。

「岡本文書」の影写本は、東京大学史料編纂所の前身である帝国大学文科大学史料編纂掛が、明治37年(1904)と大正3年(1914)の2回にわけて、調査・作成された。本文書は、明治37年採訪分に含まれ、第二冊目に収められている。したがって、岡本氏が購入したのはこれ以前ということになる。

岡本貞烋氏(1853~1914)は、旧小田原藩士で、慶應義塾を卒業した明治の実業家である。福澤諭吉が提唱した日本初の実業家社交クラブ(慶應義塾塾員を中心とする)の設立や(1880)、時事新報社創立(1882)に参加し、帝国海上保険、鐘淵紡績、千代田生命などの取締役を歴任した。古文書の蒐集にも乗り出しており、影写本「岡本文書」は全6冊、文書を中心に240点に及び、本書状が、そのなかでもっとも著名なものである。

編纂掛の2度目の採訪である大正3年は、貞烋の死去年にあたる。この時点で、一度「岡本貞烋氏蒐集文書」の全貌は、史料編纂掛によって把握されたことになる。しかしその後戦災を挟んだことや、当時の同機関の性格から、追跡調査はなされなかったようだ。現在、東京大学史料編纂所においては、「岡本文書」は、所蔵者連絡先不明という扱いを受けている。

眠り続けていた書状

したがって、信繁書状についても、その後原本が世に出た形跡はない。最後に史料編纂掛が確認したのが大正3年だとしても、実に100年もの時が経過している。影写本作成後、長きに亘る眠りについていた文書といえる書状なのである。

長野県においては、信濃毎日新聞社・長野県・長野県教育委員会・信濃教育会などが共同で、古代から近世初期までの古文書・古記録・金石文を翻刻した編年史料集『信濃史料』編纂事業が、昭和26年(1951)からスタートし、昭和44年(1969)に全30巻で完結をみた。

『信濃史料』は、本書状を大坂冬の陣と夏の陣の間の慶長20年(元和元年、1615)のものと判断し、22巻13頁に収録した。しかしその出典は、「〔岡本文書〕二 東京」とある。これは東京大学史料編纂所架蔵影写本「岡本文書」の二冊目を指すとみられるから、『信濃史料』編纂時に原本調査は行われなかったことになる。

極めて皮肉なことに、『信濃史料』があまりに優れた史料集であったため、その後の長野県においては、自治体史編纂などに際しても、中世史料編の作成はほとんど行われなかった。『長野県史』ですら、中世史料編は「『信濃史料』の存在」を理由に編纂計画から外された。

県内の真田氏関係自治体では、上田市立博物館や長野市立博物館が優れた展示をたびたび行い、昭和41年には真田幸治氏からの膨大な「真田家文書」寄贈を受けて真田宝物館が開館した。しかし、私の知る限り、これらの収蔵施設において、岡本貞烋所蔵真田信繁書状が展示され、図録に載せられたことはない。長野県は優れた郷土史家を多く輩出しているが、彼ら先学の著作をみても、原本をみた形跡はないようだ。

しかし本月、岡本貞烋が入手した信繁書状が、ついにその姿を現したのである。

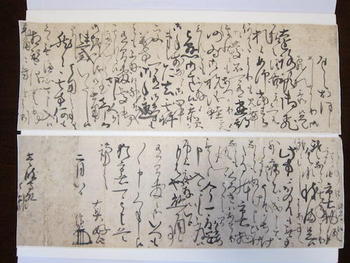

今回発見された自筆書状原本(以下、写真はすべて星海社撮影)

書状の内容

まずこの書状がいかなるものなのか、それを知っていただく上では、書状原文を読んで貰うのが一番だろう。以下に読み下し文と、現代語訳を掲げる。なお、後者は意訳を含んでいる。

【翻刻】

(追而書部分)

返々、おほしめしより御飛札忝候、久々か様之住居ニて候へ者、何かたよりも見舞便状ニもあつかり候ハんとも不存候、御手前なと御心中更々可有御志等候とも不存候、神そく其分ニ候、切々人ヲ御越候儀御無用にて候、御用之事も候ハゝ無隔心可申入候、兎角々々年之より申候事口惜候、我々なとも去年より俄ニとしより、事之外病者ニ成申候、はなともぬけ申候、ひけなともくろきハあまり無之候、今一度遂面上度存候、以上、

(本文部分)

遠路預御飛札候、如仰、当はる御慶不可有尽期、仍為御祝儀鮭二尺、被懸御意候、忝次第候、乍去、其許万方御手透も有間敷処、御隔心之至、却而迷惑いたし候、然ニ其方何も相 替儀無御座候由、市右物語具承致満足候、此方ニおゐても無事ニ御座候、うそかちけたる体、市右物語可被申候間、委申入候ニも不及候、もはや懸御目候事有間敷候哉、いつもいつも申つくし候、猶市右可被申候、恐々謹言、

(署名部分)

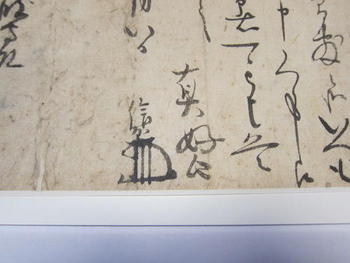

真好白

二月八日 信繁(花押)

壱岐守殿

御報

【現代語訳】

遠いところ、ご書状をお送りくださりました。仰るように、新春の喜びは、言い尽くせません。そこで(新年の)祝儀として鮭二尺をお送りいただきました。かたじけないことです。しかしながら、そちらも万事お暇などないところに、よそよそしい限りで、かえって戸惑っております。しかしそちらは何も変わりはないとのこと、市右衛門の話を詳しく聞き、満足しております。こちらも無事に過ごしております。みすぼらしいていたらくは、市右衛門が話してくれるでしょうから、詳しくここに書くには及ばないでしょう。もはや御目にかかることはないのでしょうね。いつもいつもこれを言うばかりです。なお、市右衛門が伝えてくれるでしょう。恐々謹言。

(追伸)

返す返す、ご厚情による書状、かたじけなく思います。長々とこのような住まいにおりますから、どこからも見舞いや便りをいただけるとは思っていませんでした。貴方様の御心にも、さらにお志があるなどと、考えてもみませんでした。親族はそのようなものだと思っていたのです。折に触れて使者をお遣わしになることは、御無用に願います。(私のほうから)お願いしたいことがあれば、遠慮なく申し入れます。兎にも角にも歳を取るというのは口惜しいことです。私なんぞは去年から急に老け込んで、ことのほか病気がちになりました。歯もぬけてしまい、髭も黒いところはあまりありません。今一度、お目にかかりたく存じます。以上。

入道していた信繁は「真好白」と署名している。その左に「信繁(花押)」とある。

入道していた信繁は「真好白」と署名している。その左に「信繁(花押)」とある。

配流生活の心情を綴った書状

先述したように、この書状は信繁が姉村松殿の夫小山田茂誠(壱岐守)に出したものである。信繁は高野山配流後、九度山で頭を丸め、「好白」と号していた。茂誠の苗字(姓)の記載がないのは、彼が真田苗字の使用を昌幸から許され、真田一門と処遇されていたためである。当時、一門同士で書状を出す際には、苗字を省略する慣例があった。

一般に、大坂冬の陣後に出されたものとされる。しかし影写本で花押型を確認すると、九度山配流、それも慶長16年の父昌幸死去をきっかけに使われたものである。大坂冬の陣後の花押型は、これとはまったく異なるものに変化するから、大坂入城時に花押を改めた可能性が高い(残念ながら、冬の陣最中の発給文書は残されていない)。

また、「長々とこのような住まいにおりますから、どこからも見舞いや便りをいただけるとは思っていませんでした」という点からも、大坂冬の陣後という通説が誤りであることがわかる。信繁の大坂入城は慶長19年10月。この書状を翌年2月のものとすると、「長々とこのような住まいにおります」という記述との整合性が付かない。また、冬の陣後に信繁は、何度か甥の小山田之知(茂誠と村松殿の嫡男)と会う機会を得たが、「取り込んでいてなかなか落ち着いて話が出来ない」とこぼしており、この点からも九度山時代とみるべきである。

便りが絶えがちな様子も垣間見える。慶長16年6月の昌幸死後、信繁は九度山にまで従ってきた家臣の多くに暇を出し、上田に帰した。連絡が途絶えがちになったのはそのためだろう。これらを勘案すると、本書状は信繁が九度山にいた最後の年、慶長19年2月のものである可能性が高い。

この書状は、追而書にある「兎角々々年之より申候事口惜候、我々なとも去年より俄ニとしより、事之外病者ニ成申候、はなともぬけ申候、ひけなともくろきハあまり無之候」という部分が著名である。「兎にも角にも歳を取るというのは口惜しいことです。私なんぞは去年から急に老け込んで、ことのほか病気がちになりました。歯もぬけてしまい、髭も黒いところはあまりありません」という文面からは、彼の複雑な心情を垣間見ることができるだろう。

巡り合わせというのは不思議なもので、この信繁書状「再発見」連絡を頂戴した10月16日は、時代考証を担当しているNHK大河ドラマ『真田丸』第41話「入城」が放映された日であった。同回では、信繁が髪・髭を白く染め、歯まで抜けた老人のような風体に変装して大坂に入城するというお芝居がなされた。あまりの偶然の一致に、しばらく呆然としたことを告白しなければならない。

ついに目の当たりにした原本

10月24日、ついに本文書の原本調査が実施された。以下では、原本調査によって明らかになった事実をまとめておこう。

写真でも分かっていたことだが、現在、本文書は横長の紙2枚からなっている。しかしこれはもとの状態ではない。本来、この文書は、あらかじめ紙を横長の二つ折りにして文字を書く「折紙」という様式で作成された。畳んだままで文字を書き、右から左まで書き切ったら、紙を左右に反転して続きを書くのである。紙を開くと上下で文字の向きが逆になる。したがって、軸装したりする際には見栄えが悪く、折り目で裁断して、上下の文字が同じ向きになるように直してから軸装されたり、横に貼り継いだりといった手が加えられることが少なくない。

判定の根拠は、ふたつある。ひとつめは、日付・差出の左半分から宛所にかけての部分が少し汚れ、かつ毛羽だって紙の繊維がよれている点である。これは、この文書を折り畳んだ際に、この部分が外に出ていたことを示す。埃が吸着しただけではなく、他の文書と接触したことによって生じた摩擦などから、このような状態になる。

ふたつめは、折り幅である。この汚れの存在により、表に出ていた部分がどこかがはっきりとわかる。その横幅は、比較的幅広く、ゆったりとしている。仕上がった和紙をそのまま使用した竪紙や、竪紙を横長に切って用いた切紙、切紙を糊で貼り継いだ継紙(続紙)では、紙は左奥から丸めていき、最後に形を整えつつ上から叩いて平べったく畳むことが多い。一方、折紙は当初から上下二つ折りになっているものを、左右に折り畳んでいく。このため、折紙の折れ幅は、竪紙・切紙に比べると、広いものとなる。この書状の場合、折り跡がきれいに残されており、左右でも真ん中から二つ折した後、また左右に折り畳むという畳み方が確認できた。

信繁が大坂冬の陣後に姉村松殿に出した消息、小山田茂誠・之知父子に出した書状(真田宝物館所蔵「小山田家文書」)は、現在巻物になっており、横長の切紙が二枚継がれている。しかし宛所の部分をみると、本書状と同様の汚れと、広い折れ幅を確認でき、元は折紙であったと推定できる。つまり信繁が姉一家に出した三点の書状は、いずれも折紙なのである。

本来、折紙は竪紙に比して略式の文書で、目下への命令書や判決文、リストなどを書く際に用いられた。しかし信長・秀吉の頃から、書状に折紙が用いられるようになる。信繁も、それを踏まえて折紙の書状を用いたことになる。

信繁書状の法量は、1紙目が縦15.9センチ×横46.5センチ、2紙目が縦15.6センチ×横46.6センチであった。元の折紙の形に直すと、縦31.5センチ×横46.5~6センチとなる。目で見た印象では大きく見えたが、当時流通していた料紙は縦35センチ前後×横45センチ前後だから、一般的なものといえる。気になったのは厚さで、予想していたよりは厚手でしっかりとしたものであった。贈答などを通じて、国許に送るにも恥ずかしくない紙を得ていたのかもしれない。

一見してわかるように、本書状は上下左右が裁断されている。文字も少し切れてしまっているところがある。このことは、本書状がいずれかの段階で、巻子または掛け軸の形に表装されたことを意味する。

次に、本書状が原本かどうか。これがもっとも大事であろう。料紙は楮紙で、豊臣期にみられたものとみて違和感はない。筆跡も、影写本段階で想定していたように、内容から信繁が代筆したとわかる昌幸書状と同筆であり、自筆原本とみて間違いはないだろう。この点はふたつの点から裏付けをえられた。第一に、花押(2.5×3.0センチ)が本文と同墨であり、同じ人物が記した可能性が高い。第二に、行間に書かれた追而書(追伸)の中に、本文の字に重なっているものがあるが、追而書の文字が本文の字の上に書かれていることが目視で確認できたことである。

九度山時代、特に昌幸が没して以降の信繁書状のうち、原本が残っているものはいずれも本書状と同じ筆跡であり、一括して信繁自筆と判定してよいと思われる。

「岡本文書」影写本は、精巧な写ではあるが、墨のかすれ具合までは再現ができていない。今回発見された信繁書状をみると、徐々に墨が薄くなっていき、おおむね2~3行に1回のペースで墨を継いでいる。墨継ぎ箇所は、ごく一部を除き、新しい文節や語句の切れ目に入る前となっている。筆で文章を書き慣れた人は、文章の区切りのいいところで墨を継ぎ足すよう案配する。写である場合、意味の切れ目はあまり意識せずに墨継ぎをすることが多いから、この点も本文書が原本であることを示す補強材料になるだろう。配流生活の中、右筆がおらず、自筆で書状をしたためることに慣れていたことを考えれば、なおさらである。

さて、本書状は本来「小山田家文書」として伝来されていたはずである。しかし何らかの事情で、小山田氏(松代藩次席家老)の家を離れたのであろう。実に残念なことに、真田幸貫(1791~1852)の命で松代藩士河原綱徳が真田氏の公式歴史書『真田家御事蹟稿(先公御事蹟)』(天保14年〈1843〉正編献上)を編纂した際、「小山田家文書」を調査した形跡がなく、当時の状況がよくわからない。

ただ、文久3年(1863)、小山田氏当主小山田之堅は、信繁から村松殿に宛てられた消息、茂誠・之知父子に宛てられた書状(いずれも冬の陣後の和睦期のもの)の2点を木版刷りにして、小山田一門に配っている。これは信繁250回忌を意識し、小山田氏の由緒を強調するために作成したものと思われるが、今回「再発見」された書状は対象となっていない。したがって、これ以前に流出していたとみてよさそうである。

著書『真田信繁の書状を読む』(星海社新書)が今回の再発見のきっかけとなった。

著書『真田信繁の書状を読む』(星海社新書)が今回の再発見のきっかけとなった。

大河ドラマと新史料の発見、そして研究の進展

さて、大河ドラマが放映されたり、企画が発表されたりすると、時々このような新出文書が出てくる。

『天と地と』では「山本菅助」の名が記された武田信玄書状が北海道で発見され、それまで架空の人物とされてきた「山本勘助」の実在が証明された。そして『風林火山』放映後、「山本菅助」およびその子息と婿養子に出された、武田信玄・勝頼・徳川家康の文書が発見され、追跡調査で山本菅助の子孫の家伝文書の存在が明らかになった。『八重の桜』でも、主人公八重の最初の夫川崎尚之助にまつわる史料が発見され、ドラマ脚本に活かされている。

『真田丸』でも、小田原合戦時に信繁が出した判物が、信州古典研究所によって公開されたばかりである。また時代考証の過程で、信繁が元服前に木曾義昌に捕らえられた時期の書状が確認され、秀吉政権のもとでの立場も馬廻であることが明らかになった。

歴史学という学問は、ひとつの史料の発見で歴史が書き替えられるということはめったにない。ただ、複数の史料を用いることで、より多角的に歴史に迫ることができるようになるし、より客観的結論を得ることができるようになる。

大河ドラマだけでなく、歴史を素材とした映像作品・小説・ゲームなどをきっかけに、新たな史料が発見され、研究が進展することは、非常に望ましいことといえるだろう。私たち研究者も、そこで得られた知見を積極的に一般にフィードバックすることを心がけたいものである。そうすれば、社会と学問の距離は、より身近なものとなるに違いない。

■自筆原本発見のきっかけとなった星海社新書『真田信繁の書状を読む』が好評発売中です。

著者:丸島和洋

定価:900円(税別)

ISBN:978-4-06-138601-3

発売日:発売中

Amazonはこちら

本書冒頭の試し読みはこちら

| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |

|---|

ライターの紹介

丸島和洋

戦国史研究者。1977年大阪府生まれ。2000年、慶應義塾大学文学部史学科卒業。2005年、同大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(史学)。古文書学・史料学に軸足を置いた戦国大名論を専門としている。現在、国文学研究資料館特定研究員・慶應義塾大学非常勤講師。著書に『戦国大名の「外交」』(2013年、講談社選書メチエ)、『図説 真田一族』(2015年、戎光祥出版)、『真田四代と信繁』(2015年、平凡社新書)、『戦国大名武田氏の家臣団』(2016年、教育評論社)、『真田信繁の書状を読む』(2016年、星海社新書)、編著に『論集戦国大名と国衆13 信濃真田氏』(2014年、岩田書院)、共著に『全国国衆ガイド』(2015年、星海社新書)、など多数。

-

2016年10月24日 更新

再発見された真田信繁自筆書状

ジセダイ総研

ジセダイ総研 研究員

-

高口康太

高口康太客員研究員

-

北条かや

北条かや客員研究員

-

さやわか

さやわか客員研究員

-

土屋健

土屋健客員研究員

-

牧村朝子

牧村朝子客員研究員

-

安田峰俊

安田峰俊客員研究員

-

戸部田誠(てれびのスキマ)

戸部田誠(てれびのスキマ)客員研究員

-

タイナカジュンペイ

タイナカジュンペイ客員研究員

-

田中秀喜

田中秀喜客員研究員

-

ジセダイ編集部

ジセダイ編集部客員研究員

-

石動竜仁

石動竜仁客員研究員

-

三木義弘

三木義弘客員研究員

-

崎山直樹

崎山直樹客員研究員

-

宇野維正

宇野維正客員研究員

-

辻田真佐憲

辻田真佐憲客員研究員

-

丸島和洋

丸島和洋客員研究員

-

大熊将八

大熊将八客員研究員

-

広中一成

広中一成客員研究員

-

野村泰紀

野村泰紀客員研究員

-

五百蔵容

五百蔵容サッカー

キーワード

- まとめ

- アジア情勢

- アメリカ

- インタビュー

- オリンピック

- サッカー

- シリア難民

- テロ

- ドイツ

- ネット犯罪

- バングラデシュ

- 中国

- 台湾

- 外交

- 宗教

- 政治

- 歴史

- 男女

- 社会

- 社会カテゴリを追加

- 科学

- 結婚

- 編集部より

- 自然

- 軍事

- 音楽

あわせて読みたい

苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー

Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.

コメント