ジセダイ総研

今年9月19日未明、安全保障関連法が参議院で可決され、成立した。それに先立ち、同法の廃案を求める抗議行動(以下、反安保デモ)が大規模に展開されてきたことも記憶に新しい。今回の抗議行動は、脱原発関連デモをはじめ2010年代に盛り上がりを見せてきたリベラル系の社会運動の集大成といった観があった。

反安保デモの特色のひとつは、SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)という学生組織が盛んにメディアに登場した点だ。日本では実に1996年の薬害エイズ問題抗議運動以来、ほぼ20年ぶりに学生運動が政治の第一線に登場した事件だった。

この手の原稿を書く際のマナーとして、不粋を承知で自分の立場を先に述べておこう。まず、私は中国国家や軍部の安定性を基本的に信用していないので、日米同盟を強化する防衛政策の方向性にはおおむね賛成だ。現在、中国の軍事的なターゲットは南シナ海で、リスクに見合わない東シナ海への進出はポーズに過ぎないはずだが、仮に習近平が暗殺でもされてガバナンスのタガが外れれば、彼らが何をやるかはわからない。もちろん、有事の際にアメリカが本気で日本と一緒に戦ってくれるかも全然信用できない(これは安保法を成立させても同様だ)ものの、同盟の強化はアメリカの行動を多少なりとも裏付け、中国への抑止力を作り出すはずだろう。

ただし、私は今回の安保法が改憲という手続きを踏まず、実質的にかなりグレーな憲法解釈を通じて成立した点には大きな問題があったと感じている。また余計な理屈は抜きで、日本が自衛隊員の血を流す選択肢を本質的に是認できる国家へと変わっていく未来にも、少なからぬ心理的抵抗感がある。仮に安保法が廃案になっていれば、それはそれでホッとしただろうと思う。

つまり、私の立場はあくまでも消極的賛成に過ぎない。これに「安保法には反対だが中国は怖い」という「消極的反対」の人も加えると、おそらく日本の世論の最多数派を占めるのではなかろうか。本件を前にした日本人の多くは、賛成にも反対にもどこか釈然としない感情がある「動揺層」だっただろうと思われてならない。

ところで、そんな「動揺層」の一人であるはずの私は、SEALDsやそのシンパたちの活動についてはまったく支持する気になれなかった。不支持の理由は、彼らの動機(=日本の国家方針の転換に対する反発)よりも、活動の具体的なありかたやその言説への違和感が大きい。以下、私が従来の仕事のなかで触れてきた中華圏の複数の学生運動との比較から、その理由を考察してみることにしよう。

敗れた運動が生む「賽の河原」

東京で反安保デモがヒートアップしていた9月上旬、私は台北市内である取材をおこなっていた。現地で会ったのは、1989年6月4日に発生した六四天安門事件の学生運動指導者で、現在は台湾で亡命生活を送る王丹氏だった。

穏やかに話す王丹氏

王丹氏は1969年北京生まれ。北京大学在学中の1989年、学生運動にリーダーの一人として参加した。天安門事件後に2度投獄され、1998年のクリントン訪中を機に釈放。米国亡命後にハーバード大学で修士号を取得し、2009年からは「自分が行ける場所のなかで中国と最も近い」台湾に移動した。現在は台湾国内で文筆活動をおこない、大学で教鞭を執り暮らしている(本人フェイスブック)。

彼は事件の当時から理論派として知られていただけに、語り口には運動家的なアジテーション色がほとんどなく、極めて理知的に言葉をつむぐ知識人、という印象の人だった。

私が王丹氏に何を尋ね、彼がどう答えたのかは、次回作で詳しく書くので楽しみにしていただきたい(だから詳述はできない)。ただ、彼が26年前から現在まで、無数の記者たちから「中国は民主化できるか?」「なぜ天安門は失敗したのか?」といった判で押したような質問を受け続け、そのたびに同じ答えを話し続ける──という、そんな人生を送ってきたことは見て取れた。

考えてみれば、20歳当時の行動を理由に、その後の全生涯で同じ会話を何百回も要求され続ける人生というのは非常に過酷だ。運動が失敗したことで、記者たちは取材の際に必ず意地悪な質問を準備してくる。なかには最初から嘲笑的な姿勢で接してくる人間もいるだろう。

賽の河原の石積み──。本人がどれだけ年齢を重ねても、あの日の天安門で止まった時間は決して自分を手放してくれない。まともな知性の持ち主ならば、心を病んでもおかしくない人生だ。事実、そんな毎日に耐えられなかったのか、往年の六四天安門事件の学生指導者には、ある時期を境にメディアの取材の場から姿を消していった人もかなり多くいる。

では、王丹氏はなぜ他の学生たちとは異なり、あえて「賽の河原」にとどまる人生を選んだのか。その理由はおそらく、事件で亡くなった数千人の犠牲者とその遺族や、現在もなお中国国内で弾圧を受けている民主化支持者たちの存在だ。「自分が蒔いたタネ」によって歯車を狂わせた無数の人生に対する、彼なりの誠実な責任の取り方なのだろう。

敗軍の将、兵を語る

そんな王丹氏は、1994年に日本の月刊誌に寄稿した手記(『現代』‘94年7月号。伊藤正氏が編訳)のなかで、天安門の運動が失敗した原因について興味深い考察を残している。王丹氏が述べた「天安門版、失敗の本質」は、大別して以下の4点にまとめられる。

1:思想的基礎の欠如

一人一人の参加者が「民主や民主運動について明確な概念」を欠いていた(つまり、民主主義が何なのかはっきりわからないままデモをおこなっていた)。結果、明確なイシューを打ち出せないまま天安門広場の占拠が長期化。時間とともに運動方針が混乱していった。

2:組織的基礎の欠如

参加者に対するしっかりした指導の中心や指揮系統が存在しないせいで、途中から運動が四分五裂に陥った。

3:大衆的基礎の欠如

学生と知識人だけで盛り上がってしまい、一般国民(労働者や農民)への参加の呼びかけを怠った。また、政府内に存在するはずの改革派と「暗黙の連合」を組む姿勢をとることもできなかった。

4:運動の戦略・戦術の失敗

運動を政治目的を達成するための手段として使うという意識が薄かった。デモ参加者たちは学生運動の“純粋性”をひたすら強調し、当局側への妥協や一時後退といった柔軟な戦術を一貫して否定。結果、ろくな目的もないまま天安門広場の占拠を長期間続け、弾圧を招くことになった。

長期化した天安門占拠(香港「六四記念館」配布のPPTデータより)

わかりやすくまとめれば、天安門の学生運動は国民全体から見ればごく狭い範囲の支持者たち(と言っても全国で何百万人もいたが)だけが内輪で盛り上がっていた運動に過ぎず、ノンポリの一般庶民を相手に問題を訴えかけることや、シンパ以外の人々と幅広く連帯することを最初から想定していなかった。また、「ピュアな若者の運動」というイメージで自分たちを縛ってしまい、「汚い大人」である当局を相手とするしたたかな交渉戦略を否定してしまった──。

だから1989年の学生運動は失敗したというわけである。世界の歴史に名を残した事件の当事者の弁だけに、王丹氏の指摘は重い。

雨傘革命はなぜ失敗したのか

六四天安門事件に限らず、最終的に失敗した学生運動は、この「失敗の本質」に当てはまるケースが多いようだ。

例えば昨年9月に香港で発生した雨傘革命もそうだ。もともと中国当局相手の戦いは勝ち目が薄いものとはいえ、運動が掲げた香港の独自性の強調や行政長官選挙の健全化というテーマ自体は、少なからぬ「動揺層」の市民の支持を得られるはずの主張だった。だが、最終的に雨傘革命は瓦解し、複数の当事者が「何の成果もなかった」と敗戦の弁を述べるほど、実質的にはいかなる政治的目標も達成できないまま終わってしまった。

事実、雨傘革命を客観的に分析してみると、特に「王丹の法則」の②・③・④にかなり合致することがわかる。

1:思想的基礎の欠如

行政長官(大統領)選出をめぐる平等健全な普通選挙制度の実現、というワンイシューのテーマを掲げた。ただし、運動の長期化とともに香港独立などの別のイデオロギーが混じったり、既存政党のPRの場として使われるようになり、主張は混乱していった。

2:組織的基礎の欠如

全体を統括する明確なトップが存在しなかった。有名な学生リーダーのジョシュア・ウォンも、参加した学生団体のひとつのトップにすぎず、絶対的なリーダーではなかった。結果、運動は分裂し、特に各占拠地域(金鐘・銅鑼湾・旺角)の連携は最後までうまくいかなかった。

3:大衆的基礎の欠如

学生を中心に盛り上がり、若者層以外に支持が広がらなかった。むしろ、市街地占拠を通じて一般の商店主を敵に回し、デモ隊側も彼らの抗議に冷淡な姿勢をとったことで、少なくない市民からは静観どころか明確な嫌悪感を持たれてしまった。

4:運動の戦略・戦術の失敗

戦略的な妥協や撤退を決断できず、市街地の占拠状態をズルズルと目的もなく引き延ばしたことで分裂が加速。最後はなし崩し的に崩壊した。

地元住民との対立もあった雨傘革命の占領区(現地在住者撮影)

雨傘革命の発生当時、日本をはじめ世界中で熱烈なシンパが生まれたことは記憶に新しい。だが、これは王丹氏の表現を借りて言えば、「学生運動の“純粋性”」ゆえに生まれた現象だった。このピュアすぎる立場は、やがて学生たちが採るべき戦略や戦術の幅を狭め、自縄自縛のなかで運動を失敗に導く最大の原因となってしまう。

もちろん、中国共産党の周縁地域(各少数民族自治区や香港)への支配の限界性を明らかにした点で、雨傘革命の歴史的意義は非常に大きい。だが、彼らが25年前の「失敗の本質」を超えられなかったことも、やはり確かなのである。

「失敗の本質」を克服した台湾

一方、近年の学生運動のなかで王丹の法則を克服できたレアケースも紹介しておきたい。それは台湾のヒマワリ学運だ。すなわち、昨年3月23日、現地の馬英九政権が進めていた対中貿易協定(服貿協定)の批准に反対する学生団体が立法院(国会議事堂)を占拠し、同月30日には市内で数十万人規模のデモを組織。最終的に服貿協定を凍結状態に追い込むことに成功した事件である。

以下、その特徴を見ていこう。

1:思想的基礎(主張内容の整理と明確化)

あいまいな目標を掲げたり複数の論点を出したりせず、主張を誰にでもわかりやすい服貿協定の撤回だけに絞った。リーダーたちは緑陣営(民進党系、台湾自立派)に近い立場にもかかわらず、「台湾独立」「馬英九退陣」「新自由主義反対」といった他のイデオロギーをほとんど持ち出さなかった。

2:組織的基礎(運動の分裂傾向の克服)

林飛帆・陳為廷の2人が絶対的なリーダーとして君臨し、指導部が分裂しなかった。また、既存政党や政治団体(過激な台湾独立派団体も含む)、NGOなどの協力を受け入れつつも、運動を乗っ取られることなく、指導部が最後まで全体の決定権を保持し続けた。

3:大衆的基礎(内輪だけの盛り上がりの克服)

過激だったりイデオロギー色が強かったりする言葉や、支持者にしか理解できない飛躍した論理をほとんど使わなかった。結果、与党支持層の一部を含む、世論の過半数の支持を獲得するに至った。当時、私が取材したリーダーの陳為廷は、「(過激な表現は)『イヤな感じ』がするよね」「穏健な主張をした方が、一般の人々が支持してくれることを体験的に知っているんだ」と話している。

4:戦略と戦術(「学生運動の“純粋性”」の克服)

リーダーたちは与党・国民党それ自体の批判はおこなわず、むしろ水面下で与党側としたたかに交渉した。結果、国民党内の反主流派で馬英九総統の政敵である大物政治家・王金平の協力を得ることに成功。服貿協定の事実上の凍結を与党政治家に宣言させることで、デモの政治目的を達成した。

当時、筆者が担当した記事(『週刊プレイボーイ』2014年16号)

加えて、私が取材中に個人的に感じたヒマワリ学運の特徴も、4点ほど追記しておこう。

Ⅰ:運動側からの具体的な解決策の提示

それまでに決まっていた服貿協定の枠組みをひとまず承認したうえで、「協定の内容を監督する法案の追加成立を求める」という、具体的で実現可能な対案を示した(結果、政権与党側がこの対案の受け入れを表明し、ヒマワリ学運は勝利している)。

Ⅱ:広報の重視、「客観的な第三者」の視点への意識

学生グループはプレス専門の翻訳局を設置し、留学経験者や外語専攻の学生を総動員して、英語・日本語・韓国語・フランス語・アラビア語など多言語で取材を受け入れた。また、私が取材中によく受けた質問は「僕たちの運動は外国人の目にはどう見えますか?」だった。

Ⅲ:異論の容認と既存イデオロギーの抑制

ネットや既存メディアからの中傷に対して、当事者やシンパたちが即座にヒステリックな反応を示すことは(皆無ではないにせよ)少なかった。デモ現場では年配層の多い過激な台湾独立派系政治団体を一か所に封じ込め、大部分の場所では一般学生が主役となった。3月30日の街頭デモの現場でも、既存政党や政治団体のノボリ旗や横断幕は皆無だった。

Ⅳ:支持者の幅の広さ、一般市民性

リーダー層は本来、自由貿易体制それ自体に批判的なリベラル派なのだが、運動のなかでは主張をワンイシューに絞ったことで「自由貿易には賛成だがこの法案にだけは反対」という新自由主義者や与党支持層をかなり多く取り込んだ。

2014年3月30日、ヒマワリ学運の街頭デモ現場にて撮影

正直なところ、私は仕事柄(雨傘革命や反安保デモを含めた)国内外の政治運動には常に第三者的に眺める立場なのだが、大きな例外としてヒマワリ学運についてだけは明確に好意的だ。もちろん、一因には台湾という国に対する日本人に独特の情緒(著書『境界の民』参照)もあるのだが、何よりも彼らの運動手法があまりにも見事に垢抜けていた点が、自分の好感の大きな源泉になっている。

事実、これは私だけの話ではない。取材中、もとは国民党支持層だった台湾人の友人や、現地の国内政治に是々非々の立場を示していた日本人記者たちが、次々とヒマワリの大ファンになっていく光景を多く目にした。巨大与党が決めた自国の将来の方向性を根本的に吹き飛ばせるほどのパワーを持つ社会運動とは、政治的に対立する人間や無関係な外国人までも味方につけてしまうほどの柔軟性と、懐の深さを持っているということだ。

「なんかSEALDs感じ悪いよね」

さて、近ごろツイッターなどを見る限り、日本におけるSEALDsやそのシンパには「ヒマワリ学運を評価する人間が反安保デモを評価しないのはダブルスタンダードだ」といった言説を好む向きも多いようである。それが本当に「ダブスタ」であるのか否かは、本稿で指摘したヒマワリ学運の特徴と、SEALDs運動の特徴を比較した上でよく考えて下さい、と答えるしかない。

国会前の反安保デモ。2015年7月24日筆者撮影。

ただし、台湾の服貿協定は「中国の覇権を容認する法案」、日本の安保法は「(実質的に)中国の覇権に備える法案」であるという根本的な性質の差異こそあるものの、当該の国家が「国のかたち」を変貌させる分水嶺に直面した際に勃発したリベラル派の抵抗運動――という点では、実のところヒマワリ学運とSEALDs運動の構図はかなりよく似ている。

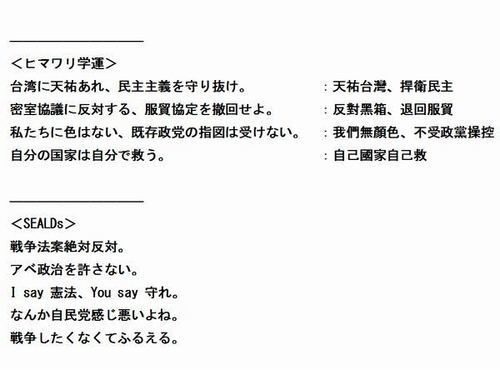

では、なぜヒマワリ学運が「動揺層」を味方につけて抵抗運動を成功させて、SEALDs運動が「動揺層」を取り込めずに政治目的を達成できなかったのか? 下記に両者の主要なスローガンを引用することで答えの一端をお察しいただき、本稿を終えることにしよう。

安田峰俊氏によるこちらの寄稿記事もあわせてどうぞ

「械闘と日中歴史問題 ~広東省から考える「ムラの戦争」と「国家の戦争」~」(2015年8月更新記事)

高口康太氏による「雨傘革命」関連寄稿記事はこちら

| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |

|---|

ライターの紹介

-

2016年06月25日 更新

謎の共産党エリート、2万キロを逃亡す ~『「暗黒・中国」からの脱出』刊行に寄せて

-

2016年01月25日 更新

日本で「俗流台湾論」があふれる不思議 台湾総統選に見る「上から目線」

-

2015年09月24日 更新

「なんかSEALDs感じ悪いよね」の理由を考える ──中国や台湾の学生運動との比較から──

-

2015年08月13日 更新

械闘と日中歴史問題 ~広東省から考える「ムラの戦争」と「国家の戦争」~

-

2015年05月21日 更新

習近平が引用するもっと奇妙な古典 ──「紅い皇帝」と3000年のクロニクル──

ジセダイ総研

ジセダイ総研 研究員

-

高口康太

高口康太客員研究員

-

北条かや

北条かや客員研究員

-

さやわか

さやわか客員研究員

-

土屋健

土屋健客員研究員

-

牧村朝子

牧村朝子客員研究員

-

安田峰俊

安田峰俊客員研究員

-

戸部田誠(てれびのスキマ)

戸部田誠(てれびのスキマ)客員研究員

-

タイナカジュンペイ

タイナカジュンペイ客員研究員

-

田中秀喜

田中秀喜客員研究員

-

ジセダイ編集部

ジセダイ編集部客員研究員

-

石動竜仁

石動竜仁客員研究員

-

三木義弘

三木義弘客員研究員

-

崎山直樹

崎山直樹客員研究員

-

宇野維正

宇野維正客員研究員

-

辻田真佐憲

辻田真佐憲客員研究員

-

丸島和洋

丸島和洋客員研究員

-

大熊将八

大熊将八客員研究員

-

広中一成

広中一成客員研究員

-

野村泰紀

野村泰紀客員研究員

-

五百蔵容

五百蔵容サッカー

キーワード

- まとめ

- アジア情勢

- アメリカ

- インタビュー

- オリンピック

- サッカー

- シリア難民

- テロ

- ドイツ

- ネット犯罪

- バングラデシュ

- 中国

- 台湾

- 外交

- 宗教

- 政治

- 歴史

- 男女

- 社会

- 社会カテゴリを追加

- 科学

- 結婚

- 編集部より

- 自然

- 軍事

- 音楽

あわせて読みたい

苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー

Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.

コメント