野食のススメ 東京自給自足生活

先日、平林氏と打ち合わせをしていると、

「この連載で『ちゃんと狙って釣った』ものってカメ以外無いですよね」

という一言が飛び出した。

ウッ......キツイこと言うなこの人は......。

確かに、第2回のハゼはギャング釣りが不調で緊急避難的に行ったものだし、第3回のフナも魚体は立派だが結果オーライ的な1匹だ(大部分は石川氏の手柄だし)。

筆者は

「食えるなら何が釣れたって嬉しいし、というか釣りじゃなくてもなんでもいいんだよ、手段は選ばんよ」

というスタンスで日々野食ハンティングを行っているので、特定の魚を狙って釣る、というのは結構苦手なのだ。

しかし、こうも挑発されたら、答えてやらねば男がすたるじゃないか。

「そんなこと言うなら、今度私のホームグラウンドに来て下さい、あなたの好きなシロギスを釣らせてやりますよ!」

シロギスなんて簡単ですよ、爆釣間違いなし! って、あれ......?

そしてとあるよく晴れた早朝、我々は湘南のとある鄙びた小漁港にやって来た。

担当案件の校了間近のためここ数日まともに寝られていない平林氏が、魂の抜けそうな表情で凪いだ海を見つめる。

「大口叩いてなんだシロギスかよ」

という釣り好きの御仁がいらっしゃるやもしれぬが、初心者でも安価な仕掛けで簡単に釣れ、それでいて高級魚であり知名度もある魚と考えれば、当企画で取り上げるには最適だと思う。

もし全く釣りを始めたことのない人でも、釣具屋に行って一番安い釣竿とリールのセットに、「○○天秤」と書いてあるオモリと投げ仕掛けのセットを併せて購入すればすぐにでもキス釣りを始められるだろう。

初期費用でも3000円かからないはずで、シロギスなら10匹も釣れば減価償却は済む。

餌のゴカイ(これも安価なアオイソメで可)を扱うのは多少ハードルが高いかもしれないが、これとて人工餌を購入すればいいだけのこと。

また、一般的にシロギス釣りというと、砂浜から全力ではるか沖に仕掛けを飛ばす「投げ釣り」という釣りがメジャーだが、釣りが可能な堤防やテトラポットの上からならそのようなテクニックも必要ない。

オモリを振り子のようにして、足元の数メートル先に仕掛けを放り込めば、すぐに

この通り!

平林氏、なんと一投目からまあまあのサイズの本命・シロギス(スズキ目キス科)をゲット。

少し胸をなでおろしつつ、筆者も負けてられないぞ! とばかりに仕掛けを全力投入。

巻いてくると、すぐにプルプルとしっかりとした反応が。

今日の取材楽勝じゃないですかやだー、と思いながら巻き上げてきたが

釣れたのはキュウセン(スズキ目ベラ科)。

これはベラというグループに属する魚で、関東地方では鼻にもかけられないが、瀬戸内地域では比較的尊ばれる食用魚である。

派手な見た目の割に、淡泊で柔らかい味をしていて、個人的には割と好きな魚だ。

しかし、本命じゃない。

普段だったら外道ウェルカム、むしろ外道で何が釣れるかが一番の楽しみくらいなのだが、今回は担当諸氏の

「はるばる湘南まで来てやったんだから本命釣れこの野郎」

というプレッシャーがあまりに恐ろしかったので、すぐに次を狙う。

しかし、その後も竿先を揺らすのは

キュウセンや、同じくベラ科のオハグロベラばかり。

ヘルプで竿を出した撮影係の石川氏が、ちょっと違う印象の魚を釣り上げたが

これまたキュウセン。

見た目こそ大きく異なるが、こちらは成長したオスだ。

キュウセンをはじめベラの仲間には性転換(雌性先熟)を行うものがあり、小さいうちはメスで、大きくなるとオスへと変化する個体がいる。

つまり、大きなオスはほとんどが小さなメスとつがうことになる。(ハーレムを形成することもある)

「だから、石川さんみたいな魚なんですよね」

と言ってみたのだが、それを聞いた平林氏、

「......え、石川くんって性転換するんだっけ?」

違ぇよ!

「石川さんは星海社を、いや、出版界を代表するロリコンなんでしょ!? 『ツイ4座談会』で散々ネタにされてるじゃないですか!」

「ああ、そういうことですか......」

「......」

......。

ああ、せっかく空気を軽くしようと思ってくだらないこと言ってみたのに、なんだかますますシラケてしまった。

マジでシロギス釣るしかない。

しかし、その後もやはり本命は釣れず。

気分を変えようと釣座を港内向きに変更してみたのだが、

エンドレスでイシダイ(スズキ目イシダイ科)の子どもが掛かってきた。

大きくなれば超高級魚だが、このサイズでは持ち帰るわけにもいかない。

不運にも鰓に針が刺さり絶命してしまった個体と、同じくらいのカゴカキダイ(スズキ目カゴカキダイ科)を1匹だけキープし、外向きの釣座へと戻る。

その後、干潮時間までめげずに投げ続けたが、メスのキュウセンとサビハゼ(スズキ目ハゼ科)、そして

「ラグビー」の愛称を持つキヌバリ(スズキ目ハゼ科)を追釣するだけに終わってしまった。

途中、石川氏がこの日最大のキュウセンをかけたのだが、クーラーにしまおうとした筆者が手を滑らせ、テトラポットの間に落としてしまうという最悪の凡ミスが発生。

空気は最悪に近いものとなった。

これは、何としても「磯物」で挽回しなくてはならない。

テトラの隙間で磯物を獲っておかずを増やせ

テトラポッドは「消波ブロック」とも呼ばれ、波の強い堤防の外側に高く積み上げられていることが多い。

足場が悪く、隙間に落ちると大ケガでは済まないこともあるため、立ち入り禁止になっているところも多い。

ただこの港のように、さほど大きくないテトラポッドが、規則的かつ海面に向かってなだらかに下るように積まれているところであれば危険も少なく立ち入りやすい(立ち入り禁止の場所は絶対にダメ)。

そして、複雑な構造物と言えるテトラポッドの隙間には、たくさんの磯の生きものたちが暮らしている。

磯の生きもののうち、簡単に採取できて味の良いものは通称「磯物」と呼ばれ、釣りがてら少し頂いて持ち帰るという人は結構いる。

なにもテトラで採ることないじゃないか、と思う人もいるだろうが、とりあえずこの写真を見てほしい。

これは、磯物の代表ともいえるマツバガイ(カサガイ目ヨメガカサ科)だが、ここまでの大きさのものを見たことはあるだろうか。

磯遊びの盛んな浅い小磯では、せいぜい4~5㎝程度のサイズにしかならないのだが、テトラポッドの隙間には8㎝近いような超大物もごろごろ生息している。

テトラポッドは形状が複雑なため天敵が少なく、また採取する人間も少ないために、生息量が多く、また型がとても良いのだ。

取材日のように潮が大きく引く日は、テトラポッドの磯物採集にはもってこいだ。

なお、磯物の中には、地域によって漁業権が設定されているものが存在する。

採取する前に、各自治体や漁協のHPなどで、その地区の漁業権を確認しておくのが望ましい。

磯物のいそうな穴を探していると、平林氏から

「足元にカニが!」

との一報が。

慌てて駆けつけ、覗き込んでみるとそれなりに型のいい真っ赤なカニが。

頭と腕をテトラポッドの隙間に突っ込み、つぶしたマツバガイで腕の届く範囲におびき寄せ、甲羅を掴んで引きずり出す。

ショウジンガニ(十脚目イワガニ科)をゲット!

食材としてはマイナーなカニだが、各地の漁村で細々と利用されており、民宿で出る味噌汁に入っていたりする。

前髪と両腕をびしょびしょにしてしまったが、これは当然、必死アピールをすることで先ほどのキュウセン落下の大チョンボをチャラにしようという姑息な手である。

担当両氏ともドン引きしながら労ってくれたので、作戦としてはうまく行った様子。

またここには、最近いくつかのテレビ番組で美味と紹介され、魚屋の店頭にも並ぶようになった磯物の帝王カメノテ(有柄目ミョウガガイ科)も山のように生息している。

場所によっては採られ過ぎて絶滅に近いような状態のところもあるようだが、テトラポッドで採れるものはどれも大きい。

棲息量もまだまだ豊富だ。

他に、常に海水に浸っているような場所にはウラウズガイ(古腹足目サザエ科)が転がっている。

小さいうえに殻も分厚いが、サザエの仲間だけあって味は良い。

なお、三角錐の形状をした磯物の中には、バテイラのように漁業権が設定されているものも多いので、そういったものを間違えて採ってしまわないように気をつけたい。

ウラウズガイは殻周囲の突起と、名前の由来になった底面の渦状の模様を確認すればすぐにわかる。

幸い磯物は狙い通りに採れ、釣りものの不足を補うことができた。

暖海岸には便利な野草がいっぱい

タンパク源はこれぐらいにして、植物の採取に移ろう。

湘南海岸は黒潮の影響を大きく受けるため気候が温暖で、海岸性植物にも暖地性のものが多くみられる。

潮風が強く吹く場所に生息するこれらの植物は、多くがワックス層で葉や茎を保護しており、長い期間にわたって青々とした葉を茂らせている。

前回の取材でも苦労した通り、夏になると柔らかくて食べやすい植物性食材の確保は骨が折れる。

しかし、これら海岸性植物は一年中利用できるものも多く、これからの季節はとくに重宝するのだ。

海岸の草むらに近づいていくと、まず目に入ったのは大きなアシタバ(セリ目セリ科)。

野菜としても市民権を得ている野草であるが、湘南以南の海岸では意外とどこにでもよく生えており、生命力の強さも相まってとても利用しやすい。

折ったところから黄色い液が出てくるため、判別がしやすいのもありがたい。

今回は比較的柔らかそうな葉と、柔らかくて美味しそうな花芽を少し頂戴した。

アシタバにちょっと似ているが、光沢が無くて複葉の先端が丸いのがボタンボウフウ(セリ目セリ科)。

セロリやセリと似た系統のちょっとクセのある匂いがあるが、株の中心にある若い葉は柔らかい。

南西諸島では「サクナ」と呼ばれて野菜や薬味に用いられるほか、栄養価の高さに注目して「長命草」という名前でサプリメントにされることもあるようだ。

これも柔らかそうな葉を頂戴していく。

そのすぐ横にあるのはツワブキ(キク目キク科)。

フキと形状が似ているが、葉の表面に強い光沢があり、葉柄がしっかりしていて中空にならないためすぐに見分けがつく。

この葉柄をフキと同じように利用できるのだ。

大きく育ったものでも、皮を剥けば柔らかく、一年中利用することができる。

便利な野草だが、きれいな花を咲かせるために園芸品として植えられることがあり、間違って採取してしまわないように気をつけたい。

葉柄を数本いただき、帰路に就く。

漁港に続く鄙びた道を歩いていると、電柱にヤマノイモ(ヤマノイモ目ヤマノイモ科)の蔓が絡みついていた。

そしてそこに、立派なムカゴがたわわに実っていた。

最近採る人が多くなったようで、以前ほど見かけなくなっているので、これは地味に嬉しい。

おかずが1品増やせるだろう。

さらに少し歩くと、今度はイヌビワの実が黒く熟してたわわに生っていた。

イヌビワはイチジクと近い仲間で、国産の野生イチジクと言ってしまっても過言でないほど身のようすや味が似ている。

内陸にも生えるが、潮風の当る海岸沿いの森にもっともよく生えている。

デザートには申し分ない。

ひとつの場所でたくさんの植物性食材が手に入るのが暖海岸の良いところ。

競争相手も少ないようで、いつでも狙ったものが手に入るのは、当連載ではとても助かる。

次の春が来るまでは、しばしば頼ることになるかもしれないな......。

湘南の幸とふざけたお米を美味しい和食御膳に仕立ててみた

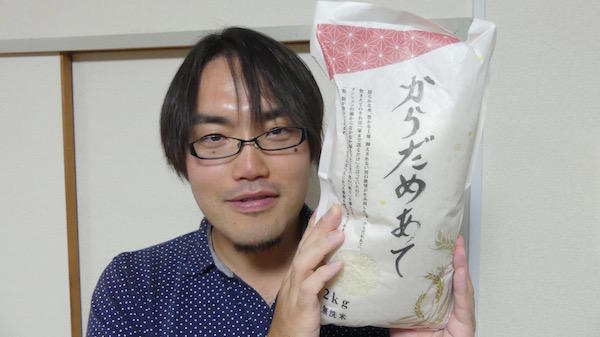

すっかり調理場兼スタジオとして定着した平林邸に到着し、調理の準備を始めようとしたところで、石川氏から「今回はぜひこの米を使ってください」と大袋を渡された。

なんぞこれ......。

!?

いや、我々はこの米を

知っている......!!

ネットサーフィンが趣味の方ならまず知らない人はいないと思われる、読み物系ポータルサイトの巨人「オモコロ」。

それを運営する「日本一ふざけた会社」ことバーグ・ハンバーグ・バーグ社が今夏、取引先各所に送ったお中元がネットで話題になった。

なんと、星海社にも送られてきたのね......。

ネットなどでは「入手困難」「幻の米」なんて書かれているようで、まさかここにきて本日一のレア食材が手に入るとは全く予想外だった。

とはいえ、嬉しいかというとそんなでもないというか、むしろニュートラルな気分というのが偽らざるホンネである。

まあこれで筆者のイメージダウンが起こってしまったら、星海社のパワハラということにしてしかるべきところに泣きつくことにしよう。

見た感じ、普通の美味しそうな米なので、ごくノーマルに調理すれば良さそうだ。

気を取り直して、調理を開始する。

今回釣れた魚の一覧。

問.この写真を見て、以下の2つの質問に答えよ(制限時間:1分)

1.縦縞の魚は何匹いるか

2.全部で何種類いるか

ある程度魚の知識がある人でないと、ぱっと答えるのは難しいだろう。

魚の場合、頭部から尾鰭方向に走る縞を縦縞というので、1の正解は12匹。

種名は左上から反時計回りに

シロギス、キュウセン(メス)、キュウセン(オス)、カゴカキダイ、イシダイ、キヌバリ、オハグロベラ、サビハゼ、ショウジンガニ

なので2の正解は8種類となる。

種類だけは結構釣れたんだなぁ......肝心のシロギスがアレだけど。

まず、ツワブキの葉柄の皮を剥き、さっと茹でて水気を切る。

イヌビワは第2回で登場したクワの実酒(ホワイトラム版)で煮詰めて、冷蔵庫で冷やす。

シロギス、キュウセン、ハゼ類、カゴカキダイを天ぷら用に背開きにする。

小魚ばかりで気が滅入りそうになるが、出刃包丁の切っ先を使い、「私はロボだ、精密機器だ」と暗示をかけながら丁寧に開いていく。

鍋に湯を沸かし、マツバガイ、カメノテ、ウラウズガイをさっと茹でて身を取りだす。

マツバガイは産卵期に当たったようで、加熱するとまるでシェービングフォームのように卵巣や精巣が膨らんで分離した。

これも美味しそうだからとっておこう。

カメノテはしっかりと茹で、1つずつ塊から分離し、腕の筋肉を取りだしておく。

先端のカメの爪様の部分は内部に鬚のようなもの(蔓脚)が入っているが、こちらは一般的には食べないので取り去る。

アシタバの葉とボタンボウフウは適当な大きさに分けておく。

アシタバの花芽は柔らかく、そのままで大丈夫そうなので、小口切りにしておく。

ここでフライマスター・平林氏にバトンタッチ。

アシタバの葉とボタンボウフウ、そして開いた魚たちを手際よく天ぷらにしていく。

ついでにムカゴもさっと素揚げにする。

「からだめあて」は無洗米なので、少し多めの水と酒、みりん、しょうゆ、磯物の茹で汁を入れ、さらにカメノテの身と細かく切ったツワブキを入れて炊く。

ショウジンガニは2つ割りにし、下処理をしたイシダイとともに茹で汁の余りで煮て、沸騰したらそこに味噌を溶く。

仕上げにアシタバの花芽を散らす。

湘南の暖海和食御膳、完成!!

天ぷらは例によってとても上手に揚がっており、魚ごとの味わいの違いがとてもよく分かる。

天ぷら魚として有名なシロギスを基準とすると

キュウセン・・・よりふっくらとしていて柔らかく、皮が香ばしい

オハグロベラ・・・ちょっと水っぽいが、身が厚くて食べごたえがある

サビハゼ、キヌバリ・・・淡泊で素直

カゴカキダイ・・・脂がのっていて身が締まっている

どれも非常に美味しい。

といった評価だろうか。

アシタバとボタンボウフウは、生の時は特有の香りがちょっと気になったが、揚げることで穏やかになった。

野性的な山菜が好きな人だとちょっと物足りなさすら感じるかもしれない。

どちらも塩で、風味を感じながら食べたい。

ムカゴはホクホクとした食感にわずかなヌメリがあり、市販の長芋やサトイモに似ている。

塩をつけるとビールとの相性が抜群だ。

カメノテとツワブキのご飯は、カメノテの磯の香りと、ツワブキのキク科らしい香り、さらにほろ苦味ががっちりとかみ合って予想以上の味わい。

レシピサイトにあった「タコとツワブキのご飯」を参考にしたのだが、カメノテの旨味はタコすら凌駕するかもしれない。

大きいカメノテが採れないと難しいが、このご飯を作るために探しに行く価値は大いにアリだ。

ちなみに米はしっかりとした歯ごたえと粘り気があって美味だったが、あまり褒めたくならない。

味噌汁はカメノテ、マツバガイ、ウラウズガイ、ショウジンガニ、イシダイの出汁がすべて入っているという贅沢極まりない一杯で、複雑すぎて味の分析が難しい。

手垢のついた言葉で表現する許可を頂けるなら「ゴージャス」の一言だ。

ショウジンガニの出汁は、あらゆるカニのそれの中でも上位にランクインすると言ってしまってよさそうだ。

イヌビワのコンポートは、クワの実酒と相まって非常にいい香りがする。

出来の悪いイチジクより、こちらの方がはるかに味は濃い。

ヨーグルトやアイスに乗せるだけで豪華なデザートになるだろう。

「どうですか平林さん、キスが釣れなくてもすばらしい御膳ができたじゃないですか!」

「そうですね、何とかなってよかったです。 でも次回はちゃんと『魚らしい魚』釣りましょうね。」

......。

やっぱり、はるばる神奈川まで連れ出したのに、氏の大好きなシロギスがちっとも釣れなかったからキレてるな......。

秋の回遊魚シーズンは何とか面目を保ちたいところだ。

ちゃんと群れが入ってきてくれるか、祈りながら日々を過ごしたい。

【次回は10月初旬公開予定】

| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |

|---|

ライターの紹介

駆け出し図鑑編集者。川崎在住の30代。2012年にブログ「野食ハンマープライス」を開設。海産物に野草、キノコ、虫など、ありとあらゆる変わった食材を入手して調理して食べてレポートするという、食材へのアグレッシブな探求心が話題を集め、現在では月間50万PVの人気を誇る。胃腸は弱め。

野食のススメ 東京自給自足生活

あわせて読みたい

苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー

Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.

コメント