平成30年論

第1回:西部邁の死と「工学化」する保守

大塚英志

「平成」の最後の一年を記録しておくエッセイを考えていた矢先、西部邁が自死した。去年、ぼくのほうが論壇を遠く離れて久しいが、彼の主宰する雑誌の座談会に突然呼ばれ、久しぶりに少しだけ話した。「こんな身体になってしまった」と手袋をはめた手を差し出す姿は弱々しかったが、それでも座談会では冗舌だった。「近代」というものをどこまでも懐疑する西部と、「近代」を断念するべきではないと考えるぼくの立場は一致するはずもないが、互いの話はおだやかにすれ違った。

それから少しして西部から新著『保守の真髄』が送られてきて、あとがきに自死を考えていたとしか思えないくだりがあったので、あわてて、「自死など考えずにだらだらと書き続けるべきだ」という一文を含む書評を書いた。掲載は先だというので、ひどくのんびり出て来たゲラを昔の教え子に運営してもらっている事務所のツイッターに載せておいたのが1月11日だ。世間の人のそれより2桁、3桁ほどフォロワーは少ないが、西部事務所がフォロワーになっていてくれたはずなので届けばいい、と思ったからだ。そういう回りくどいことをするのは、直接、何かを伝えるほどに親しい関係ではなかったからであるが、それでも余計なことをしたのは江藤淳の自死のことがあったからだ。

江藤の異変は後で考えれば死の随分前から始まっていた。例えばあれほど嫌悪していた堀辰雄の『幼年時代』と同じ題名の文章を書き始めたことなど、異変に思い当たるきっかけはいくらでもあったが、ぼくも含めて気付いていても口にはしなかった。唯一、吉本隆明だけが飼い犬を江藤が手放したことに不安を覚えたと口にしたが、それをまともにとる編集者はいなかった。その証拠に江藤の最後の原稿を受けとった編集者は「この場で読んでくれ」という懇願をスルーして帰社した。今の自分がかつての自分のような文章を書けているか、そのことを江藤は問いたかったのだ。編集者などこういう時にしか役に立たぬのにと、ぼくは自分のことを棚に上げて怒り狂いもしたが、ぼくとて江藤の「会いたい」という奇妙な申し出を正直に言えば辟易して(日本文藝家協会入会の推薦状を送ってきたり、論壇誌の編集長をメッセンジャーに寄こしたり、搦め手だった)逃げまくっていたのだから同罪ではある。江藤が会いたい、と言ってくれたのは、彼の亡くなった夫人について書いたぼくの他愛のないエッセイがきっかけで、それが江藤淳の琴線に触れたのはぼくの筆の力ではなく、江藤が弱っていたからである。だから会うのがひどく面倒だった。余計なお世話だろうが「大丈夫ですか」ぐらいは、言えたはずだ、と後悔した時は遅かった。

こういう言い方をすると誤解もされるし、批判もされるだろうが、「保守」の人の心は案外と脆い。その脆さを、思想に殉じた、ことばに殉じた、と死語に論じることはひどく易いがぼくには違和がある。西部も江藤も三島もそういう脆さがあった。彼らに比べると「左派」は案外とタフネスで、吉本など、江藤の死後、ぼくと対談した時でさえ、もうまともに歩けなかったが、あそこが痛い、ここが悪いと嬉々として口にしながら随分、長生きをした。そういうふうに「ずるずると生きる」生き方も思想家にはある。江藤には言い損なったので、西部には一言、伝えたかった。

結局、先の書評が雑誌に載ったのは案の定、西部の死の後で、自死の翌朝、あたふたと再校が送られてきて、何か書き足すことを求められたが、もう意味を成さないものになったのでそのまま送り返した。

右派は脆い、と書いた。しかし、脆くない、というか、ひどくずうずうしい無神経な右派は、近頃は多い。そういう人々に限って、西部の死を思想に殉じたなどと持ち上げる。具体的に誰彼と言う気もないが、「覚悟」などということばを好む人たちだ。

ただ、そういう繊細でない「保守」のなかで、西部のような人々には「今」はひどく生きにくい時代だっただろうな、という気がする。それは保守の変質と言ってしまうとあまりにわかり易いが、西部と今時の「保守」らしきものとの乖離についてぐらいは、「左派」であり、さほど縁のなかったぼくでも書いておくことはできる。それを「平成」の終わりのメモの最初の項目としよう。

西部の最後の書として目論まれた『保守の真髄』の基調にあるのは文明の「工学化」への危惧ないしは嫌悪のような「感情」である。それは、人間の工学化を否応なく求めても来るからである。西部に限らず、江藤もそうだったが、かつての、少なくとも若い時にぼくが論壇で束の間すれ違った「保守」の人々の基調には、このような「工学化」への否定的感情があった。西部も江藤も「工学化」でなく「人工化」と言っているが、江藤淳の『成熟と喪失』や『アメリカと私』をきちんと読めば見えてくる問題だ。

「保守」の場合、その世界の工学化への嫌悪が「近代」への懐疑に換わる。「民主主義」というのも、その意味で人工的というか工学的なシステムである、ということはユーザーの意思の無限の反映としてのweb(webはポピュリズムを可視化した「工学」だ)をかく見せつけられると、その「感情」の部分だけは、ぼくとてわからなくもない。

そしてしばしば彼らの「工学化」への嫌悪は、「アメリカニズム」への嫌悪に置き換わる。江藤も西部も対米追従を批判し続けたのはそれ故である。

ひどく乱暴なまとめ方だが、「工学化」を嫌悪する、つまり、その意味に於いて「近代」を批判する保守がいる。一方では「工学化」を嫌悪しない「保守」がいる。今時の無神経な「保守」や「ネトウヨ」などは多分、そうだ。彼らは「工学化」が人間を疎外することに無神経というか、疎外される奴らなんて「弱者」だから死んでしまえ、というところがある。後で改めて触れるが、新自由主義を嫌悪する西部のような右派とそうでない現在の右派との違いは見ておく必要がある。

一方、「工学化」の可能性の部分に肯定的なのは「左派」である。吉本隆明が「工学的」な人であったのは言うまでもない。「工学化」によって社会はよりよきものになっていく、と考える。鼻持ちならないが、スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツなんてわりとそういうところがあって、これは日本のIT系企業のトップにはない感覚だ。

意外にも柄谷行人だけが理解してくれたが、柳田國男も実は工学的な左派としての側面があった(そのことはぼくの『殺生と戦争の民俗学』に書いてある)。

西部・江藤的「保守」もかつての「左派」も、近代が世界の工学的つくり換えである、そして、それが人間というもののあり方を損なっていく、という点では共通である。マルクス主義のいう「疎外」はそのことを指しているのはいうまでもない。

その上で「工学化の弊害」を彼らがよりよき人工的システムと考える「社会民主主義」「社会主義」「共産主義」に作り替えることで是正していくよというのが広義の「左翼」である。

それでは、そのような「工学化」に、「保守」はどう対応するのか。西部なり江藤なりにぼくが感じるのは、彼らが近代をヘイトしつつも、しかし、彼らは結局、アプローチこそ違え、やはり近代の徹底なり不備の是正を説くしかないことである。そこで逸ってしまうと三島のように「椿事」を待望し、そこに身を投げてしまうことになる。その意味で、本当は、「保守」と対立するのは「左翼」でなく、ポストモダニスト、近代なんてもういいじゃんとあっさりいえる思想に他ならない。

やや、論を急ぎすぎたので、西部の『保守の真髄』の基調に「工学化」への危惧、嫌悪、ないしは拒絶がある、というところまで戻る。

例えばそれは具体的に以下の箇所でも読みとれるだろう。

技術とは物事を「形式化と数量化」の精神次元に据え置くことにほかならない。この場合、逆も真なりなのであって、モノとは自然界の出来事に比較的に厳密な形式と比較的に多くの数量を与えたときに成り立つ客観性のことであり、コトとは世間の出来事に同様の作業を施したときに成り立つ客観性のことなのだ。この客観性のお蔭で、とくにそれがニューネス(新奇性)を帯びるとき、新技術は深く広く人間社会に流通することになるのである。

こうした「形式化と数量化」の作業がいわゆるサイエンス(科学)を基礎にしていることはいうまでもない。逆にいうと、スキエンティア(知ること)が文明の末期にあっては科学の一点に集中してくるということである。ここで科学というのが「何らかの前提の下に、論理的な演算を施して実証可能な命題を導き、その命題を統計資料によって(確証とまではいかないまでも)反証が上がらないと確認する」ことを意味する。だから技術化とは人間精神の科学への偏向のことだといってさしつかえない。そして今や社会科学なるものすらが社会の世論の全領域を席捲して、経済学的には政治学的には社会学的には文化学的にはといったようないい方が罷り通る次第となっている。(西部邁『保守の真髄』2017年、講談社)

西部のいう、世界の「形式化と数量化」が、ぼくのいう「工学化」である。

ぼくは『日本がバカだから戦争に負けた』で、角川書店を例に、この国で人文的知が工学的知に凌駕されていく様と、両者の断絶を論じた。本はさっぱり売れなかったが、Amazonの読者の書評を見る限り、「工学系・情報系ムカつく」という人が少数だがいることはわかる。本では、一応は「工学知」と「人文知」の対話が重要だと書いたが、ぼくの中にも「工学化」への違和は、「感情」の水準で少なからずある。

ぼくの問題提起が世の中に届いたとは思えないが、自死をきっかけにこの西部の最後の本が広く読まれることになるなら、この「工学化した世界」に対する懐疑という、西部の「保守」思想の基調にあるものを正確に読みとってほしいと願う。

そこを飛ばして、「アメリカ」や「戦後」や「民主主義」への懐疑や否定から浅はかに「保守」を始めてしまうと西部も江藤も読み違える。余計なお世話かもしれないが「保守」がひどく貧しいものになってしまう。

西部の「工学化」への怒りは、人間の工学的疎外が基調にある。だから彼の「工学化」への批判は「人間活動の全面商品化」に向かう。

今進んでいるのは労働の商品化にとどまらない。労働者およびその家族の生活のすべてが商品化のプロセスにさらされているのである。勤労生活のみならず消費生活にあっても余暇活動にあっても商品世界のシステムと技術と産物がそれらの全領域を覆いつつある。それは、むろん、生産者としての企業がわが商品を売り込んだことの結果ではあるが、それらを進んで購入したのはほかならぬ消費者のがわなのである。生産者と消費者のあいだに情報の格差があり、生産者のほうがその売買においてイニシアティヴをとることは認めなければならない。しかしそうだとしてもその商品購入が強制的になされたものでないことは確かである。したがってこの人間活動全般の商品化にあっては、生産者と消費者は共犯関係にあるとみてさしつかえあるまい。(前掲書)

要するに、工学的なシステムに自発的に参加する・させられることで、人間活動の「全面的な商品化」という、見えない新しい疎外が起きている、と西部が感じているのがわかる。それは「物語労働論」でぼくが示した「メディアミックスの中で二次創作させられる疎外」「投稿させられる疎外」としても、具体的に記述できるものである。

こういう「工学化」が「近代」にあっては、大衆という「単純な模型」のように大量に複製された「個人」を生み出す。マスメディアという「工学的」な文化装置が「大衆」という模型的人間をつくりだし、そのような人々によって「民主主義」が運営されるリスクが「ポピュリズム」である。マスメディアの中には当然、webも含まれる。webがマスメディアを「マスゴミ」と画一的に罵る、西部のことばを借りれば「模倣人」をどれほど大量につくりだしたかは言うまでもない。

こういった思考の筋道を外して「民主主義」へのヘイトから始まる「保守」が少なからずいるが、それは「知識人」としての自分が「大衆」と「同じ」である「平等」が許せないという人たちで、思えば「保守」論壇にはそういう人たちが山程いたな、と昔を思い出す。

そして世界に「工学化」をもたらしたのが西部にいわせれば「アメリカニズム」ということになる。世界の工学化の徹底の一つの形がグローバリズムであり、西部の書のある章が「アメリカニズムが科学と武力とで世界を美しい砂漠に変えた」と題されているのはそのことを物語っている。西部や江藤の「反米」とはこのような、人間、あるいは文明の「工学化」の圧力の象徴として「アメリカ」を位置付ける。それ故にアメリカから「押しつけられた憲法」からなる「戦後」を「人工的」なものとして嫌悪するのである。

だから西部にいわせれば「親米保守」は「親左翼にして反左翼」だということになる。西部がそもそもアメリカの本質はレフティズムだといい、それは近代主義と同義である。「左翼」というのは当然、ここでは「工学化」という近代化の推進者のことであり、マルクス主義や共産主義を直接さしてはいない。「親米保守」は「親左翼にして反左翼」だというのは、現在の「保守」とは、世界の工学化に加担する「左翼」だという意味になる。西部が自分の雑誌に日本共産党の小池晃を呼んで日本共産党こそ本当の保守だ、とまで言ったのはよく知られるが、それはこのような文脈の上にあってはじめて理解することができる。

その結果、現在の政権への評価はこうなる。

アメリカのプロテクトレート(保護領)もしくはテリトリー(准州)つまり「投票権を持たない自治領」の地位に甘んじてきた戦後日本はアメリカナイゼーションを完成させることをもって構造改革だとみなしたのである。自民党は領袖たちは「戦後の総決算」とか「戦後体制からの脱却」とか安易にいってのけてきたが、そのための構造改革の本質は、逆に「戦後的なるものの完成」にほかならなかった。(前掲書)

しかし、それでは、「戦後的なるもの」とは何であったのか。

西部は「改革」保守が拒否した「戦後的なるもの」とは、「単に、社会主義の流れを汲む(いわゆる市民運動によくみられるような)平等主義あるいはヒューマニズム(人間中心主義)の美辞麗句のことにすぎなかった」と言い切る。市民運動や偽善を嫌悪する勢いでこの「戦後的なるもの」が足蹴にされるべきものとはぼくは全く思っていないが、ここからよみとるべきなのは、「構造改革」が成し遂げた「戦後的なるものの完成」とは「工学化」という意味での「近代化」の完遂だという指摘である。

だが、ここでひとつの疑念が生じる。

西部はこうも書く。

明治維新後に始まった我が国の近代化は、大東亜戦争敗北のあとますます純粋化されていくばかりとなったわけだ。そうであればこそ「アメリカに倣って日本社会を構造改革せよ」などという戯言が昭和の末から立て続く仕儀となった。(前掲書)

昭和の終わり頃から官僚や確かに政治家たちも「構造改革」を口走るようになった。「構造改革」とは社会・経済・政治・行政システムの根本的な作り替えである。ちょうどぼくが保守論壇にうっかり迷い込んだ頃だ。小沢一郎などもこの流れでの「改革派」だったはずだ。

だが、「純粋化」は、敗戦を境に突然、活発化したのだろうか。ぼくが西部のこの本に不満なのは、一方では「近代」、一方では「戦後」を「日本」の工学化の過程として批判しながら「戦時下」が消去されている点である。

「戦後レジームからの脱却」という言い方を含めた「保守」の推し出す「感情」の中には、この国の何ものかが「戦後」のアメリカニズムや「日本国憲法」「民主主義」によって損なわれた、というものがある。その「感情」がある種の「保守」のモチベーションともなっている。ぼくはこの国の現在がアメリカによって損なわれたという、実は戦時下から続く「保守」独特の被害者史観に違和を感じる。

「近代」によって人類の文明が損なわれたことと、戦争に負けこの国が占領されたことを安直に重ねあわせてはいけない。

だから「保守」がスルーしてはならないのは、日本の近代化がそのまま悪しき「工学化」の過程であった時、それでは「戦時下」、即ち十五年戦争の期間をどう「評価」するのか、ということだ。

ぼくは、「近代化」の「純粋化」とは戦時下に計画されたと考える。考える、というより、シンプルな歴史的事実のはずである。だから、現在進行中の安倍政権による「改革」は、「戦後的なるもの」の「完成」という西部の批判は不正確で、「戦時体制の徹底」と記すべきだった。

まず、誤解のないように言っておくと、現在が「戦時体制の徹底」だ、と形容するのは、今の日本が戦時下の日本のように軍国主義化が進んでいる、などと情緒的なことを言いたいのではない。

ぼくがここで「戦時体制」というのは、具体的には「近衛新体制」のことである。そして、現在の「保守」による「改革」は、この近衛体制に於ける「改革」のある部分での徹底、あるいはひどくだらしない「やり直し」であると考える。

戦時体制が「改革」であった、と記すと今は何を寝ぼけたことを言っているのだろうと思う人も少なからずいるかもしれない。「左翼」の言いがかり、戯言だとあるいは思うかもしれない。しかし、「近衛新体制」が、ある種の「改新」運動であったことは近代史の基本であるはずだ。

そのことを平易に説いたのが伊藤隆『近衛新体制 大政翼賛会への道』(1983年)である。

この本を持ち出すのは、著者の伊藤が昭和前期の政治史研究の権威であるだけでなく、現在の「保守」の側に属するからである。「新しい歴史教科書をつくる会」に参画、同会の内紛で離反後は育鵬社版の歴史教科書にも関わっている。当然、政治的な立場はぼくとは正反対である。

しかし、少なくとも同書は「つくる会」的な歴史修正主義とは異なる冷静な学術書、啓蒙書である。「近衛新体制」をニュートラルに理解するのには役に立つ。

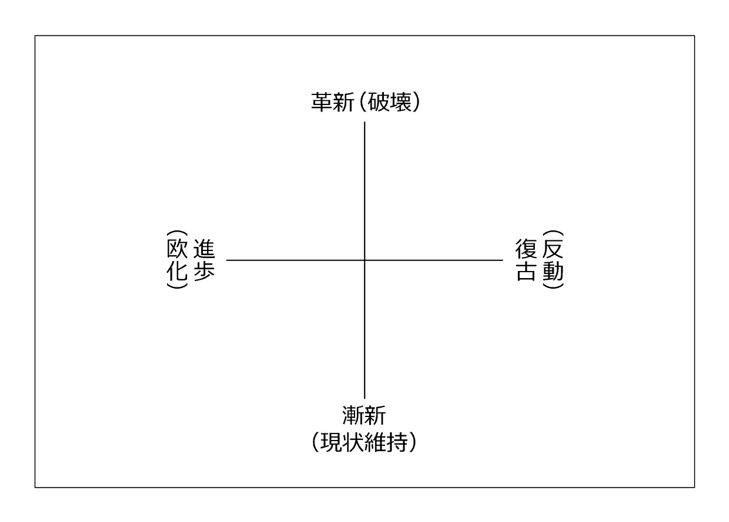

Kindle版でも簡単に手に入るので原著を直接、読んでみるのが一番いいが、まず、議論の出発点として【図1】を同書から引用しておく。

【図1】

これは、伊藤が同書で、近代の政治史をかなりざっくりと説明するのに持ち出したマトリクスである。

「進歩─復古」という軸は、西欧化、即ち近代化と、それに対して近代以前への「伝統」への回帰、復古という考え方の対立である。それに対して、「革新--漸新」軸はどうか。明治以降の社会体制を根本から「破壊」していくのが「革新」である。その極端なものが、共産主義やアナキズムということになる。それに対して現状を維持しつつ、変化するにしてもゆっくりと、というのが「漸新」派であり、つまり字義通りの「保守」ということになる。

実は、「戦時下」を見る前にこの図で戦後の政治史を説明するとかなりわかり易い。「近衛新体制」から戦後への連続性を議論することが目的だから、まずはそこから始めたい。

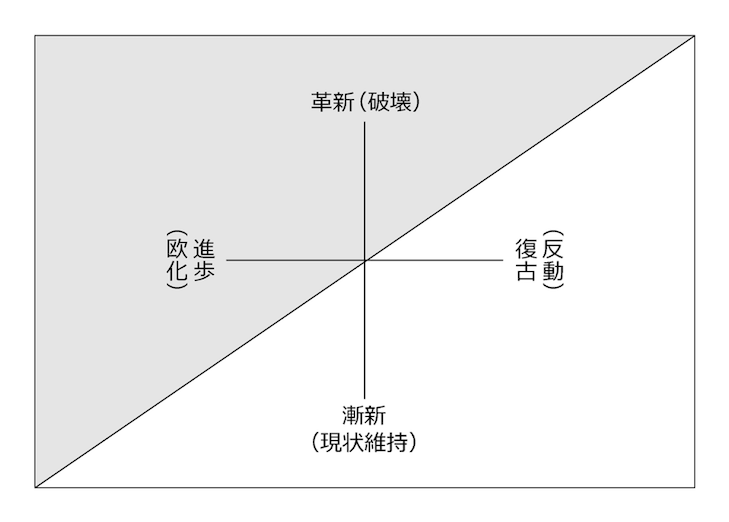

この図を【図2】のような対角線で区切って見る。

【図2】

すると、いわゆる「戦後レジーム」の見取り図になる。

55年体制下、「左派」と「右派」はこのようにイメージされたはずだ。

左上半分の領域が当時の「左翼」イメージである。資本主義体制を「破壊」し、社会主義体制への道筋を辿ることが「革新」だとされた。今の若い人たちには意外かもしれないが、「革新」ということばは、今は旧体制の遺物のようにいわれる、社会党や共産党、そして左派の「市民運動」と結びついた政治家を指したのである。「進歩派」という言い方もあった。そして「革新」よりももっと急進的に暴力的に社会主義革命を起こそうとするのが「極左」である。変節の果て、旧「社会党」からみれば「右」の今の社民党よりさらに「右」の旧民主党界隈の左派を「極左」呼ばわりするのは、誉めているようなものである。

対して、そういう急進的変化を求めず、「復古」、つまり「日本」の「伝統」への回帰を主張しつつも、戦後の政治社会システムを現状維持しつつ、緩やかに変化させていくのが「保守」であった。当時の自民党は、「改憲」は見果てぬ夢としてのみあり、「保守」の名の通り、大きな変化、急激な変化を望まない、というスタンスであった。

ポピュリズム的大衆、特に若者は「旧体制」の破壊という惹句に弱いから「革新」の極を押さえた「左翼」「左派」が大衆受けすることになった。

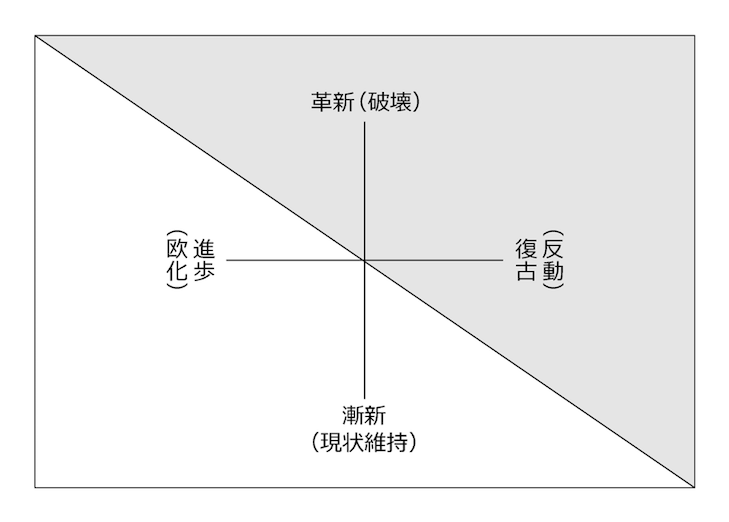

それに対して「現在」は【図3】のようになる。

【図3】

右上半分が現在の安倍政権に代表される「保守」である。「革新」のポジションを「左派」から奪ったことが一目でわかる。今の安倍政権が、「革新」「改革」どころか「革命」なる語まで濫用して日本共産党から叱られるほどに、「変革」をアピールすることに熱心なのは言うまでもない。

振り返ってみれば、小沢一郎の登場あたりから「革新」の担い手は、イデオロギーからいえば「右派」(この場合、社会主義・共産主義でない、と言う点で)の手に渡っていった。新進党、民主党は「社会党」からの要は「転向」組の受け皿だった。菅直人も社会党より右の民社党(社民党ではない)の更に右派が作った社会民主連合出身なので、かつての規準では「右派」になる。小泉が「自民党をぶっ壊す」とかつて言い、もう一つの「保守」であった民主党が「改革」を旗印に一度政権を取り、そして、最終的に安倍が自民党に「革新」のポジションをまとうことに成功したわけだ。

「革新」というのが、旧体制というもう一つ正体の定かでない「現在の体制」の急進破壊という大衆の欲求に応えるものである。それ故「守旧派」を名指しして「自民党をぶっ壊す」と言った小泉だけでなく、民主党を破壊すべき旧体制というイメージ操作をしたのが安倍政権である。左派政党の破壊の望むポピュリズム的欲求とはこういう文脈にある。今の左派は昔の自民党のように嫌われているのである。

今や、「左派」は「西欧」の価値としての「民主主義」や「人権」や「平等」という戦後の旧体制に固執し、「改革」を拒む側に位置付けられてしまった。「護憲」という、「改憲」を拒否する立場も「守旧派」に「左派」を見せてしまう。

無論、このマトリクスはあくまでも「大衆」の側の印象論の域を出るものではない。しかし、大衆社会が「政治」なり「政党」をどう受けとめるのか、その「印象」論そのものを説明するのには便利なマトリクスである。

「復古」については説明はいらないだろうから、「現在」の安倍内閣が「革新--復古」にゾーニングされる、少なくともそう単純化されている側面が支持されていることは納得して頂けるだろう。「若者」が「右傾化」「保守化」したのではなく、「保守」や「右派」が「革新」という大衆受け、特に若者受けするステータスを手に入れただけの話であることもわかる。

そして、かつての戦時下、そのようなそれ以前の左派から「革新」のポジションを奪い、「革新--復古」の立ち位置を獲得したのが近衛新体制である、というのが伊藤隆の分析なのである。

「現在」を伊藤マトリクスで説明することから始めたのは、「近衛新体制」が、どういう空気感だったかを実感することに便利だからである。軍靴の響く時代などと形容するより、「革新」と「復古」に心奪われたポピュリズムの時代、と形容した方がはるかにリアルなのである。

伊藤によれば、「革新─復古」派は満州事変以降に急速に拡大したという。その背景には「他の部分」からの「流入」、即ち、マルクス主義からの「転向」があったという。例えば、東大新人会などから、人材と理論の双方の流入があった。こういう言い方は顰蹙を買うかもしれないが、戦時下において「頭のいい部分」は、左翼からの転向者に担われていた、と考えたほうがいい。昭和の初頭には日本共産党などの「進歩─革新」派、つまり「左翼」は失速、縮小傾向にあった。そういう流れのなかで、国家社会主義的な思想や政党が登場し、また、「革新─復古」派は民政党内のリベラル、官僚の中にも広がっていく。それら「革新─復古」派の中に吉田茂や、安倍の祖父たる岸信介たちの名があると伊藤はいう。軍部も紆余曲折があったが、「革新─復古」派が一度は主流派となっていく。石原莞爾はその代表といった位置なのだろう。その詳細は近代政治史の素人のぼくの手には余るから、いくつもある歴史書にあたっていただきたい。

重要なのは、このような「革新─復古」路線として、第二次近衛内閣による「新体制」があったということだ。

それでは、この「新体制」とはいかなるものなのか。

これがいささかわかりにくい。

だが、ぼくには、ある部分、「左翼に丸投げ」の印象がある。

例えば翼賛会の発足に向けて準備された「新体制要綱」草案の「方針」にはこうあるという。

新体制確立の基底は世界の新情勢に即応し国家国民の総力を集結して国運の進展を強力に促進する為日本的世界観に基く生活原理及組織に依り国民各々其の職域に応じ皇謨翼賛の責務を具体的に完うすべき国民組織を確立するに在り。之が為に先ず国民組織運動を指導促進すべき中核体たる政治組織体(中核体)を形成するを要す

ようするに「政治的組織体」をつくることが「方針」であり、草案はこのあと、どのような組織作りを推進するか、という組織論が続く。そして、「組織方針」でやっと「新体制」の具体像が示される。

まず「政治」においては、「従来の三権分立的憲法解釈を精算する」とある。立憲主義の否定である。大政翼賛会は発足後、違憲だという強い批判に晒されるが、その急先鋒は鳩山一郎である。これは、鳩山民主党をへて立憲民主党にかろうじて流れる立憲主義の出自である。伊藤は「新体制」とは帝国憲法の「改正及び弾力的運用」を含むものであったとも指摘する。つまり、近衛新体制は「改憲派」だったのである。

次に「経済」においては「無数の個別の資本を国全体の一個の資本なるかの如く動かし得るが如き組織」の構築とある。流通は「配給」化し、農業は農業組合を「単位細胞」とし、一元化する。あからさまに共産党の組織論の用語である「細胞」が使われているだけでなく、どう見ても社会主義としか思えない草案である。

実際、「新体制」「翼賛会」には「アカ」という批判がある一方、プロレタリア美術運動の流れを汲む者の中には「新体制」の前衛たらんと農村や労働者の中に身を投じた真面目なひともいた。こういった「新体制」の左翼性が、太平洋戦争そのものが日本を敗北させんとするコミンテルンの工作という陰謀史観の根拠にもなるのだが、要は「新体制」作りの理念や政策を「左翼に丸投げ」していたからに他ならない。

その後につくられた別の「草案」にはいきなり「八紘一宇」が登場するが、「国体の本義」に基づき「旧来の積弊を芟除し、庶政を一新」と「復古」と「改革」が掲げられ「国防国家体制の完成を期す」と本音も語られるが、それから先はやはり組織論が続く。理念・方針をめぐる「ほぼ社会主義」と「八紘一宇」の振れ幅の広さは、要は、理念・方針は二の次ということで、名称は「会」か「運動」かという議論、組織と人事、ポストをめぐる喧々諤々の果て、翼賛会は「綱領」なしで発足する始末である。

結局、大政翼賛会発足式で近衛は、綱領や理念の宣言はしない、それは「日夜それぞれの立場において」あると「明確に申し述べ」ると言い放ったと言う。中身がないことをもっともらしく「明確に」言う首相の姿はどうやらいつか来た道であったようだが、式典で「勅語」、英霊への「黙祷」で「理念」の表明に代えた。結局、理念の言語化を断念したわけだ。

新体制はそのように空洞化し最終的には「官僚化」したと伊藤は言う。「内務行政の補助機関と化した」という声もあったという。理念は曖昧のまま組織作りだけは進行し、ポピュリズムな選挙民によって選ばれた既成政党出身者が「翼賛議員同盟」として与党化、太平洋戦争を「民意」として開戦するのである。

その結果、太平洋戦争下の日本は「復古」という不合理と「左翼丸投げ」の「翼賛会組織」を運用する官僚たちの「合理」の二重構造が乖離し共存した状態となる。

しかしそれでも、「日本」の「工学的」作り替えは相応に浸透し、官僚組織やノウハウとして戦後に生きのびる。伊藤は「新体制」は無血革命の目論見であったとさえいうが、西部は戦後を「左翼」的だといいたげだが、それは「戦後民主主義」のことではなく、「新体制」革命がむしろ与党と官僚によって漸進してきたからである。

この「新体制」は、政治行政経済組織だけでなく、生活や日常の「人工化」「工学化」を目論んだ。「新体制」の「革新」の中に、「科学の生活化と生活の科学化」があることは指摘しておきたい。ぼくは、まんが表現にいかにして戦時統制としての「科学」が侵入したかをしばしば論じてきたが、新体制が社会主義化という工学化であり、科学化という工学化であったという、その、基調の部分は押さえておいた方がいい。したがって、しばしば戦後民主主義がもたらしたと右派が主張する「合理性」や「人工化」は、戦時下日本が選択したものであるといえる。

かくして、戦時下に端を発する「日本」の工学化・人工化が、人・理論・組織に於いて戦後の「保守」のある部分に継承され、あるいは官僚組織の中に生き残った。バカな部分が戦争に負け、頭のいい部分が生き延びた、といったらわかり易いか。そして、それが再び「革新─復古」として急進化しポピュリズム的支持を集めているのが現在である。戦時下において転向左翼たちは社会制度設計において「工学的」技術者の役割をはたした。マルクス主義という「理念」は捨て、社会計画や組織論の「技術」を提供したという点でそういえる。現在、その理念なき工学的技術者の役割を果たしているのが「情報系」、つまり、IT系、web系の企業で、彼らによってSNSやプラットフォームを通じて、「社会」や「経済」が根本から作り替えられていることに説明はいらないだろう。「工学化」は世界の情報論的作り替えという最終局面に入ったのである。

現在の安倍内閣の戦略は伊藤マトリクスの援用にも見える「革新--復古」のポジション取り、「国際環境の難関突破」という当時の惹句と昨年、耳にした「国難突破」なる惹句、よくいわれる「一億総動員」と「一億総活躍」、それらコンセプトワークだけでなく、「ガバナンス」という言い方で企業・教育機関・官僚機構が「一元化」のヒエラルキーに収斂する様など、「近衛新体制」を直接、参照・援用しているとしか思えないときがある。自民党一強体制に加え、昨年の総選挙では民進党の「希望」への吸収合併が計画されたが、小池百合子の「失言」がなければ「民進党」は「希望」に吸収され、維新あたりとも一体化し、自民党の補完勢力となって翼賛体制の出来上がりさえ、ない話ではなかった。安倍の周辺に多少賢い官僚がいて(百田尚樹などの取り巻きの文化人とは到底、考えられない)、そのあたりをロールモデルとしているのかな、とも思う時がしばしばある。

そういうくだらない部分へも含め、「保守」は、「現在」の安倍的保守の出自を明らかにするために、あるいは「保守」の復興のためには、ぼくのようにかくも粗雑ではなく、もう少し整然とした戦時下の「革新─復古」の検証が「保守」の側に必要ではないのか。

しかし、現在の「革新─復古」とかつての「革新─復古」に違いがあるとすれば、近衛新体制が左翼への丸投げ故に経済政策において社会主義的であり現在は「新自由主義的」である、という点だ。近衛新体制が左翼的だから正しいという意味では当然ない。だが、社会主義は「社会ダーウィニズム」に対するセーフティネットとしての社会政策論から生まれたということは忘れないほうがいい。

ぼくは西部が様々なことばで形容し、嫌悪した「近代」とはつきつめれば「社会ダーウィニズム」だと感じる。その病巣は確かに深い。

この国にかぎっても「近代」において「社会ダーウィニズム」がいかに深く根を下ろしたかは、survival of the fittest、つまり、「適者生存」の語の発案者である、ハーバート・スペンサーの著作が明治期の帝大で以下に大量に採用されたかを調べればわかる。そういう人々が官僚や企業家として近代を作ったのだ。

それに対して、北村透谷にせよ柳田國男にせよ、survival of the fittestの当時の訳語である「優勝劣敗」からなる社会に抵抗するためそれぞれの思想なり学問を作った。ぼくは会うごとに柳田を西部に進めたのはそういう理由からだ。

新自由主義とは、社会ダーウィニズムの復興である。帝国主義もグローバリゼーションも「優勝劣敗」の社会ダーウィニズムである。現在は、そこに、プログラミングという、より数量的合理性が巣食い人や文明に浸食している。西部が、最後にビットコインが象徴化する経済の情報化にもどかし気になにかを言おうとしていたのも、そういう文脈においてだろう。それは資本主義システムが「人間」から「人間」の部分を剥奪していく最後の局面だからである。

それにどう対抗するのか。

例えば、それは「矛盾に切り込む文学のセンス」だと西部はいう。つまりは「批評」ではないか。

「矛盾に振り回されない歴史のコモンセンス」が必要だともいう。それはまさに柳田國男のいう「史心」ではないか。

「公共性」のあり方、「民主主義」への評価など、西部の考えはぼくと一致しない。しかし、「工学化」という社会ダーウィニズムに対し、いかに抗うのか、そのひどく手間のかかる具体的処方箋はそうかけ離れてはいない。

西部との対話が心地よい平行線であったのはそういう理由だ。

さて、西部の死について、やはりどうしても言っておきたいことがある。西部は、世界の、文明の、人間の「人工化」を憎んだ。そして、今や、「死」さえも「人工化」している、と考えた。だからこそ、自分は「死」の「人工化」から免れるため、自死という「突然死」を選びたい、と示唆し、自死した。成る程、道理は通じている。

だが、これを以て思想を貫いた、と言ってはならない。

第一に、その一貫した「合理」に搦めとられることこそが、西部が嫌った「人工的なるもの」と重なり合いはしないか。

第二に、その「潔さ」は、社会システムの「合理化」、社会ダーウィニズムを推進する側に「老人」「病人」「弱者」を「優勝劣敗」の法則で切り捨てていいという合理を与えやしないか。

「工学化」という「合理」に対抗し得るのは、どこまで人や世界を工学的に再構築し、そして数式化しても、しかし、そこには必ず「残余」がある、ということを信じることである。ぼくは「文学」などAIでも書けるし書いてしまえばいいとうそぶくが、しかし当然だが、そこに「残余」がある、と信じるからである。その「残余」を探し出すことが「批評」ではないのか。だから西部の合理性のある死の理由にぼくは釈然としないのだ。

ただ死にたかった、というならわかる。人であるからだ。しかし、それは少しも合理的な感情ではない。だからわかりもする。

そして、そういう人に向かって、放つことばの合理性や有効性など考えず、「死んではいけない」というのもまた人である。

| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |

|---|

ライターの紹介

大塚英志

1958年東京都生まれ。まんが原作者としての近作に『クウデタア<完全版>』『恋する民俗学者』(http://comic-walker.com/)、海外のまんがアニメ研究者の日本語による投稿論文に門戸を開く研究誌『トビオクリティクス』を主宰。批評家としての近著に『感情化する社会』、『まんがでわかるまんがの歴史』、『動員のメディアミックス』(編著)など。

平成30年論

あわせて読みたい

苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー

Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.

コメント