星海社新書

星海社新書は、知的好奇心を満たすだけでなく、次世代を担う若い世代が、自らの力で未来を切り開いていくための「武器」としても使える知のかたちを、シリーズとして本にまとめていきます。

クラシックの未来を拓く名盤21+19枚

現代のクラシック音楽は、デジタル音楽配信の登場でリスナーの二極化といった大きなうねりの中にある。そんな時代にクラシック音楽の名盤はどこへ向かうのか? アルゲリッチやクレーメルの円熟した表現力から、アーノンクールやロトら古楽派の革新的なアプローチ、マケラやユジャ・ワンの清新でダイナミックな演奏、ショパン・コンクールで輝いた角野隼斗や藤田真央、グリモーの深い詩情が響くブラームスまで。新時代の感性でクラシックを再定義する天才や革新者たちが生み出した新時代の名盤を厳選。カルチャー論を交えながら名盤の魅力を余すところなく解説する。クラシックの未来を体感できる一冊がここにある。

目次より

EPISODE1 ヴィルトゥオーゾの饗宴〜アルゲリッチ、クレーメル、マイスキー、バシュメット

EPISODE2 古楽器のフロンティア〜最後の貴族アーノンクール

EPISODE3 ヴルトゥーオーゾを葬り去る〜ロトの革命、シュタイアーの技

EPISODE421 世紀の使徒降臨〜マケラ&ヤンセン

EPISODE5 新世紀のじゃじゃ馬ならし〜ドゥダメルとユジャ・ワン

EPISODE6 トリガーとしてのショパン・コンクール〜世界がかてぃんを見つけた日

EPISODE7 ルカ受難曲は名曲なのか〜現代音楽というラビリンス

EPISODE8 21世紀のディーヴァは誰だ〜ネトレプコ? ゲオルギュー?

EPISODE9 狼と暮らす女〜グリモーのブラームス

本書で取り上げる主な演奏家

アルゲリッチ(ピアノ) クレーメル(ヴァイオリン) マイスキー(チェロ) バシュメット(ヴィオラ) アーノンクール(指揮) ロト(指揮) シュタイアー(チェンバロ) マケラ(指揮) ヤンセン(ヴァイオリン) ドゥダメル(指揮) ユジャ・ワン(ピアノ) 角野隼斗(かてぃん ピアノ) 藤田真央(ピアノ) ネトレプコ(ソプラノ) ゲオルギュー(ソプラノ) グリモー(ピアノ)他

スマホの過去、現在、そして未来を繫ぐ41の視点

スマートフォンの登場は人類史上前例のない新たなライフスタイルへの革新をもたらし、社会そのものを根底から変えてしまった。この巨大産業の軌跡を丹念に追い続けてきた気鋭のITジャーナリストが、2007年のiPhone登場から2025年までの18年間を独自の視点で考察し、巨大であるがゆえに摑みきれない「スマホという産業」と「スマホが世界にもたらしたもの」、そして「スマホの次に来るものは何か」について、41のテーマから分析する。AIを初めとする劇的な技術革新が進むなか、果たして「ポストスマホ」は存在するのか。本書を以て断言する――スマホの未来から、人類の未来がわかる。

この統計データを見なければ「日本人」は語れない!

日本人は世界でも変わっている、とはよく言われる。しかしデータを丹念に調べたとき、どのような意味で「はずれ値」なのか。膨大な統計データを収集・分析し、社会経済動向を追い続ける伝説の統計サイト「社会実情データ図録」の管理人である著者が、「日本人」を真正面から分析したのが本書である。経済成長と寿命が軌を一にするはずの近代の法則からも外れ、大食・肥満に不思議なほど縁遠く、無宗教なはずなのに霊的感度は高く、夫婦関係は良好なはずが夫婦間の誠実さは重視せず、社会保障を政府に期待しない。そして世界で唯一「思いやり」を異様に重視する日本人とはいったい何者なのか。縦横無尽に統計を読み解く唯一無二の日本人論である。

アニメーションの最前線を支える頭脳は「世界観」をこう考える!

アニメや漫画、小説や映画といった創作に必要不可欠な「世界観」の設定・考証----本書は、アニメーションの現場を支える第一人者による画期的な「世界観」入門である。「大きな嘘を一つだけ/始めに地図ありき/リアルと心のリアル」といった数々の鉄則にもとづき、作品世界を整合的に創りあげる「思考の流れ」を詳述。キャラクターや物語・ジャンルの魅力を引き出し、監督や脚本家のクリエイティビティを加速させ、納期や予算といった条件さえも味方につけるプロフェッショナルの流儀を語り尽くした本書は、次代のクリエイター必読の書であると同時に、「架空世界」という真髄を味わい直すための一冊である。

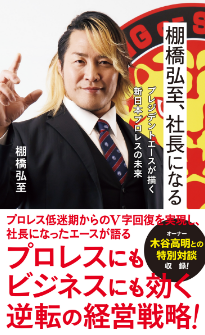

棚橋弘至が語る社長就任劇と新日の経営戦略、そしてプロレスの未来!

新日本プロレス「100年に一人の逸材」棚橋弘至、新日本プロレス社長に----2023年末の衝撃的な社長就任から1年余りを経た現在、社長・棚橋弘至はどのような日々を送り、経営者としていかなるビジョンを抱いているのか? 社長就任の知られざる舞台裏から選手兼社長としての日常、プロレスW字回復への逆転戦略、世界展開への意気込み、選手引退後のキャリア構想、そして尊敬する木谷高明オーナーとの経営問答まで、社長・棚橋弘至の頭の中が1冊で丸ごとわかる、全プロレスファン必読の仕事論にしてプロレス論!

東大の良問10に学ぶ日本史の思考法

清野孝弥「日本史の思考法」が学べる東大入試問題を堪能する

東大日本史は、「日本史の思考法」を学ぶのに最適な題材です。東大はこれまでの入試問題を通じて、枝葉末節の暗記にとらわれない歴史の大きな流れを理解する重要性を世に問うてきました。本書では、そんな東大日本史を徹底的に研究した東大生が選りすぐった10問をもとに、古代から現代までの日本史を見ていきます。各章前半の導入編では、予備知識のない方でも東大の議論がわかるように前提となる日本史知識をまとめました。そして各章後半の問題編では、東大日本史名物「史料読解」を実際に解いて、東大が問いかける問題意識や日本史の重要ポイントを詳細に解説しました。この1冊で東大レベルの日本史の考え方をマスターしましょう!

混迷の中東情勢を読み解くポイントを総説する

中東はこの1世紀、抗争に次ぐ抗争によって混迷の中にある。そんな中東紛争の深層を、国際情勢を裏で動かす諜報機関と過激派組織から分析するのが本書である。モスレム同胞団を起源とするイスラム過激派の系譜がアルカイダやイスラム国の誕生につながり、イスラエルのパレスチナ弾圧に抵抗するためファタハやハマスなどの武装組織が結成され、イラン革命政権は「革命の輸出」を掲げて中東全域のイスラム過激派を支援した。そして、これらの出来事は相互に絡み合い、複雑に影響し合っている。表面的なニュースや国際政治の建前だけでは分からない中東情勢を理解するための、インテリジェンス分析による中東論。

オンライン教育で日本はどう変わるのか?

西岡壱誠新時代の進路選択「オンライン教育」の全貌!

コロナ禍を機に広まった「オンライン教育」は現在、中高・予備校・大学での学びを革新しつつあります。既に全国290万人の高校生のうち30万人が通信制高校に通ってオンライン主体の学習を行っており、近い将来には3人に1人がオンライン通学する社会が訪れると予想されています。しかし、そんなオンライン教育革命の実態は関係者以外にあまり知られていません。そこで、多数の学校に携わる教育ベンチャーを経営する著者が、通信制高校の仕組みから動画授業やオンラインコーチングのメリットとデメリット、オンライン教育時代の社会変化まで包括的に論じた、オンライン教育のすすめが本書です。

刑事コロンボ研究 上

菊地成孔稀代の異能批評家・菊地成孔による21世紀の「刑事コロンボ」研究。その決定版。

「刑事コロンボ(Columbo)」は1968年から2003年までの35年間、全69エピソードからなる、20世紀のTVドラマ史上、屈指の傑作として、世界中で熱中され、研究され、再放映され続けている名番組である。本書は21世紀の批評話法によるこの番組の研究成果であり、新鮮にして最大級の賛辞と愛を送る方法を模索する実験は、転倒と迂回を芳醇に含む、つまりは倒叙形式の書である。そして厳密には「続・倒叙形式の書」がより正しいことは言うまでもない。

(前書き2「続・〈倒叙〉とは何だったのか?」より抜粋)

世界80ヶ国以上を旅した教養人が語る旅の楽しみ

教養を作るのは人・本・旅である----常々こう語る著者・出口治明がいかに旅を楽しみ、学んでいるのかを、記憶に残った旅の数々を通して語ったのが本書です。世界80ヶ国以上の旅を楽しんできた出口さんの経験をもとに、「旅に荷物はいらない」「目的は一つで十分」といった旅の心得から観光名所の知られざる歴史、日本では知名度が低いけれども魅力的な穴場、世界と日本の観光業の違いまで、旅から得られた発見をこの一冊に詰め込みました。みなさん一人一人が旅を楽しみ、旅からの学びを得るヒントになれば幸いです。

Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.