資本主義卒業試験

山田玲司

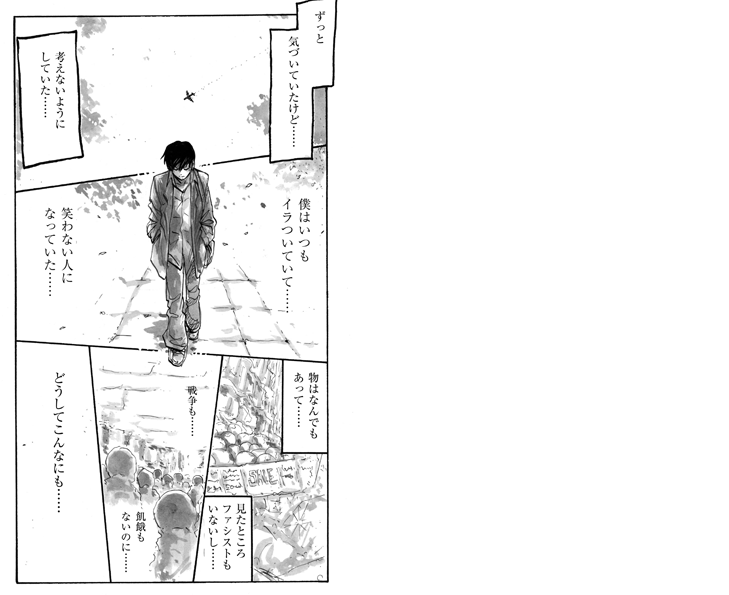

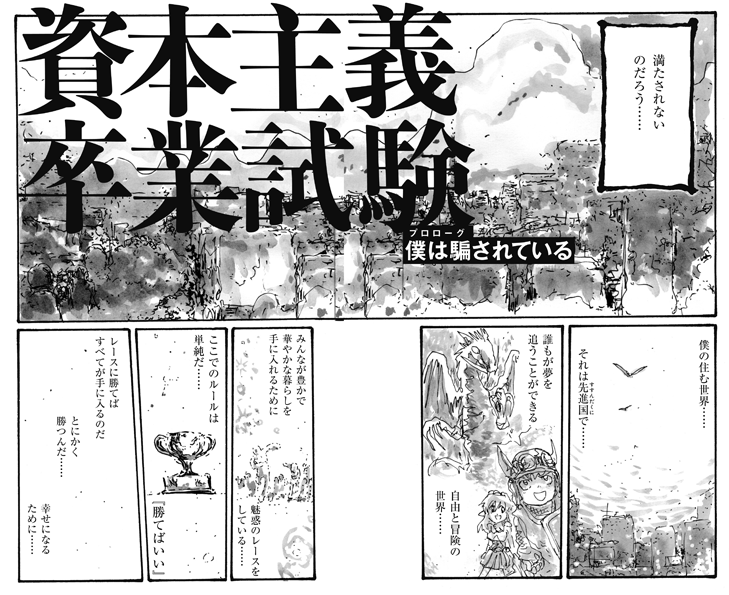

山田玲司が「マンガ×小説」で描く、この狂った国(資本主義社会)で、僕らが幸せに生きていくための哲学——この国は、絶望であふれている。「夢」や「成長」、「勝つこと」を強いられ、たとえ夢を叶えても苦しく、勝てば勝つほど人生に負けていくような社会。一度はみ出すと、二度と戻ってこれなくなる社会。「もう死ぬしかない」というところまで追いつめられる人間が、年に3万人もいる社会。恐ろしいのは、普通に生きようとしても苦しい社会だということだ。見たところ独裁者はいないし、先進国・経済大国で自由も人権も保障されているのに、どうして僕らは、こんなにも満たされないのだろうか。いったい僕らは、何に救いと希望を求めて生きていけばいいのだろうか――?!

大人は言う。

「好きなことを見つけて、努力して、夢を叶えるのが良い人生」だと。

実にいい響きだ。僕も後輩や子供たちに近いことを言っていたかもしれない。

女の子は女の子じゃなくなっても、「夢を追っている男の人が好き」と言う。

政府のお偉いさんも暴走族の元総長も、「夢を追うのは素晴らしい」と言う。

牧師も僧侶もマフィアも学者も幼児も老婆も結婚詐欺師も、「夢は追うべき」と言う。

そして僕は、努力して夢を叶えた。

たぶん、なんとなく生きている人の100倍は努力したと思う。

僕は漫画家。35歳。

東京で生まれて郊外で育った。

漫画を描くのが大好きで、漫画家になる「夢」を持った。

美術大学で絵画を学んで、有名な漫画家先生のアシスタントになり、膨大な数のボツ作品を描き続け、やがて大手出版社のメジャー誌で新人賞を取ってデビューを果たした。

数年後にヒット作を出し、他誌からのオファーも来るようになった。

つまり僕は、「夢を叶えた」のだ。

ところが問題はこれからだった。

夢さえ叶えれば、人生は「幸せなもの」になると思っていた。

このことを疑う人に出会ったことなんてないし、そういう文献があったとしても記憶にない。おとぎ話は「めでたしめでたし」で話が終わる。その先は「ずっと幸せ」ということにして、「おやすみなさい」なわけだ。

ところが、僕の現実に起きたことはそうではなかった。

僕は夢を叶えてからのほうが苦しくなっていったのだ。

漫画家になってから訪れたあらゆる変化は、刻々と僕を締めつける過酷なものばかりだった。一度売れると、売れるのは当然のこととなり、「勝ってあたりまえ、負けたら終わり」というストレスは年々ごまかせないものになっていった。

寝室の小さいテレビを何インチか大きなものにかえて、大好きなサッカーを見てもごまかせない。メッシのダイビングヘッドも、アーセナルの芸術的パスまわしも、チェルシーのなんでもあり補強作戦も、冷えたプレミアムモルツも、僕をごまかせなくなった。

酒はさらに強いものになり、悪い大人の遊びを覚え、若い女に慰めを求め、ついには精神科の門を叩き、乱暴な苦い薬で現実をごまかそうとした。

そしてある日、妻がいなくなった。

週刊連載という無謀な生活のために週末しか家には帰れず、その穴埋めのために必死で「家族サービス」をしてきた日々が終わった。

6歳の息子が駆けずりまわっていたリビングは暗く、クレヨンの落書きがこびりついたテーブルの上に、離婚弁護士の名刺が置いてあった。

僕は家族を失い、慰謝料と養育費という、大人の勲章を授与されたのだ。

家族サービスという言葉が嫌だと妻は言っていた。

日曜日の公園で遊具と戯れる息子を夫婦で見つめているとき、妻は言った。

「最近、笑ってないよね」

たしかに僕は笑っていなかった。

はじめの頃は、アシスタントの若者たちともくだらないバカ話で盛り上がっていたのに、僕はやがて笑えない漫画家になっていった。

おかしい。

僕は夢を叶えた人間なのに。

誰かに命令されて生きてきたわけじゃないし、そんな人生だけは嫌だと思って努力を重ねてきたのだ。幾多の試練はなんのためだったのか?

そういえば、子供の頃から必死に勉強だけをしてきた人間が東大に入り、官庁に就職したあとで、「俺の人生はこれでいいのか?」などと苦悩しはじめるという話を聞いて、「バカだよなあ、人生の本質を考えないで生きてきたからだよ」なんて僕はかつて言っていたけれど、これじゃあ僕も同じだ。

社会の奴隷にならないための唯一の方法は「夢を叶えること」だったんじゃないのか?

僕はその唯一の道を信じて努力してきた。

なんでこうなった?

人生の本質を考えないで生きてきたからか?

そもそも、どうして「夢を叶えれば幸せになれる」というウソがまかり通っているのか? もしかしてそのウソで得をしている人間がいるのだろうか?

僕は、つぶれたビールの缶が転がる、ろくでもない寝室のベッドから起き上がった。

この世界には「何か」が隠蔽されている……。

なぜ僕の人生は台無しになってしまったのか?

僕は騙されていたのか?

何が問題で、何を変えれば、僕たちは(いや、僕は)苦しまないで生きていけるのか?

それとも、単純に僕の努力不足が原因なのだろうか?

僕はそこで、「希望の言葉」という漫画の企画をでっち上げた。

希望というテーマで毎週誰かと対談をして、それを漫画にするという企画だ。

タイミングよく、日本の自殺率は先進国第1位となり、1日に100人近くもの人間が自分で自分の人生を終わらせているという話を聞いた。

いいぞ。

おかしいと思っているのは僕だけじゃない。

死にたいと思っているのは僕だけじゃないんだ。

夢を叶えても苦しい社会。

「もう死ぬしかない」というところまで追いつめられる人間が、年に3万人もいる社会。

恐ろしいのは、「普通に生きようとしても苦しい」社会だということだ。

そんななかで実際に自殺してしまう人がこれほどいるなら、その手前で「死にたい」と思っている人はどれだけいるだろう。

きっと、今日駅ですれ違った人のなかにだって何人もいたはずだ。

この国は絶望であふれている。

つまり、僕はめったにいない頭のおかしい変わり者ではなく、よくいる日本人なのだ。

僕はこの漫画の企画にまぎれて「犯人探し」をすることに決めた。

僕が住む国はアジアの島国「日本」。

敗戦の焼け野原から奇跡の経済復興を遂げた黄金の国。

そして、この国ではいくつかの決まりがある。

恐ろしい「決まり」があるのだ――。

「それで……漫画家君は何が知りたいのかね?」

有名名門大学のいちばん古い階段教室で、白髪のN教授は言った。

大きなメガネの奥で、上目遣いに僕を試すように見ている。

時刻は夕方で、最後の枠の講義のあとだった。窓から淡い光が斜めに射し込んでいて、遠くでホルンか何か、管楽器の奏者が練習している音が聞こえる。

N教授は70歳に近い高名な経済学者だ。

僕は「希望の言葉」の取材で彼に出会った。

教授に取材したいと思った理由は、彼の起こしたちょっとした事件が原因だった。

彼は「ある試験」を学生に出し、結果、全員を不合格とし、単位を1人にも与えず、そのため何人かの学生は、就職が内定しているのにもかかわらず卒業することができなかった。

それに関しては、厳しい教授などいくらでもいるので特に珍しいことではないのだけれど、問題なのはその試験の内容だった。

その試験の名前は――資本主義卒業試験。

行きづまった現代の資本主義社会は、どういう形でつぎの社会へと卒業できるのか? という、当の資本主義社会で路頭に迷った僕にとっては、のっぴきならないテーマだった。

のん気に大学生活を満喫していた学生は、その壮大な質問に答えられるはずもなく、全員が砕け散ったらしいが、僕はどうしてもその「答え」が知りたかった。

しかし、最初の取材はなんとなく終わり、教授は肝心な答えを教えてくれなかった。

つまり僕は、相手にされなかったのだ。

こういうことは、何人かの取材でもあった。

ある程度のレベルまで到達した人は、僕のような素人とは議論をしないことが多いようで、熱くなることや、むきになることもなく、穏やかにあしらうか、単にからかうだけなのだ。

でも僕は今回だけは我慢ができずに、2度目の取材に押しかけたというわけだ。

「僕が知りたいのは………」

「僕が知りたいのは、僕のことです」

教授は笑った。

「君のことは私にはわからんよ」

かまわずに僕は続けた。

「僕はどうしてこんなに苦しいことになったんでしょうか?」

「夢を叶えて漫画家になったのに、苦しいのかね?」

「はじめのうちはよかったんです。バカにしていたみんなは、手の平を返したようにすごいすごいと称えてくれるし、新人賞の賞金は、僕が手にしたことのない金額でした。それまで僕は徹夜続きの過酷なアシスタントで、わずかなお金をもらって生活していたので……冷蔵庫も洗濯機もなかったんです。寒い日にコインランドリーに行くのはつらかったし、夏には腐るんで肉も買えませんでした。本を買うのも躊躇していたし、観るべき映画を先輩にすすめられても、レンタルビデオの資金がないとか……漫画家になりたいのに肝心のスクリーントーンが買えないこともあって……」

「そんなに不満だらけなのに、どうしてあきらめなかったんだね?」

「夢を追いかけていたからです」

「なるほど」

「夢を追いかけている時代に貧乏なのは当然ですよね。だけどそれは夢が叶ったとたんに解決すると思っているから耐えられるんです。いつまでもこのままじゃない。むしろ、夢を持たないでどこかの社員や工員にでもなるほうが苦しいはずだと……」

「それはどうしてだね?」

「3000万円の奴隷」にはなりたくない

「僕が子供の頃、親に聞いたんです。家はいくらで買えるの? って。そのとき、親が言った価格は3000万円でした。僕はそれを聞いて愕然としたのを覚えています。当然ですよね……だって、必死に節約して月に10万円貯金したとしても、貯まるお金は年にたったの120万円です。そんな暮らしを25年以上しなければ、3000万円の家なんか買えないわけです」

「金利の話はもっとあとで知るんだね?」

教授は楽しそうに笑った。

「はい……現実にはお金が貯まるのを待っていたら人生の大半が終わってしまいますから、どこかからお金を借りるんです。金利というわけのわからないお金を払う約束と引き換えにです」

「こうなると、親が金持ちでないと……」

「そうなんです。親が支払いを済ませてくれた家を引き継ぐか、援助してもらわないかぎり、僕らは給料の大部分を家と金利に奪われるんです。しかも、何十年も払い続けないといけないので、仕事を辞めることができない。もし辞めて、失業保険をもらったとしても、期限があるし、サラリーマンや工員なんかの転職は給与の減額をともなうことがほとんどです。つまり……」

「つまり?」

「3000万円という家の価格は人間を奴隷にしてしまう……と理解したんです」

「賢い子供だったんだね」

「いえ……ただ、こういう話は授業でやらないだけで簡単な話です」

「はははは。つまり君は、月に小遣いが2万円とかいう学校の先生が、どうしてそうなるのかがわかってしまったわけだ」

「はい……単純な話、月給30万円でも、結婚して2人の子供がいたら、住居費に10万円以上取られて、残りは家族の食費に教育費、医療費、保険費……切りつめていっても、自分の自由になるお金は2万円というのは想像できます。自分で稼いだ30万円のなかで、自分の使えるお金はたったの2万円ですよ!」

「家を賃貸にするという選択は?」

「考えました。でも、それも一生の間、お金を払い続けることになるわけだし……。たしかに、ローン地獄の選択はどうにかしてると思うけど、それを否定するだけの対案がなくて……」

奴隷脱出法、その1

「ちょうどその頃、僕は成功した漫画家の話を聞いたんです。僕は漫画を描くのが好きなだけで、お金のために漫画家になろうとは思っていなかったんですけど……」

「漫画家は儲かる……と?」

「はい。漫画家は過酷な職業だけど、ヒットを出せば億単位のお金が入るらしいって」

「つまり、漫画家になってヒットを出せば……?」

「はいっ、そうすれば僕は3000万円の奴隷にならなくてすむと思ったんです」

「漫画家になれる可能性は?」

「それはひどいもんです。だって、漫画雑誌はせいぜい40誌前後で、1誌に載れる漫画家は15人くらいしかいないんです。レギュラーシートはわずか600程度で、漫画家歴40年のベテランから昨日デビューした10代の新人までが、その枠を奪い合う世界です。そのなかでヒットを出せる漫画家なんてさらに少ないうえに、ヒットの出ない漫画家は仕事がなくなるので、ささやかに原稿料だけで食っていくのもむずかしいんです」

「ほう」

「だから業界の人はみんなこう言います、漫画家で10年食えたら奇跡だ、と」

「漫画家になりたいという人は、どれくらいいるんだね?」

「わかりませんが、小学校のクラスに1人か2人は必ず絵のうまい漫画家志望の子供がいるので、どの学校にも最低20人くらいの漫画家を目指す子供がいて、学校の数をかけると……おそらく、軽く数万人はいると思います」

「で、君は思った。それでも、3000万円の奴隷にならないためには漫画家になるしかない、と」

「漫画はおもしろさで勝負が決まるんで、いけると思ったんです。学歴とかルックスとか運動神経は関係ない。アイデアで勝負できるのもいいし、自信があったんです」

「なるほど、それで見事に漫画家になって私のところに来ている。何が不満なんだ?」

「そろそろ、おとぼけになるのはおやめになっていただけませんか? 教授……」

「おやおや」

「はっきり言ってください! この国で自分自身の奴隷化を回避するのは不可能だ、と」

「ふふふ。この国に住むかぎり、全員が奴隷になる……と」

夢を叶えたあとに訪れた「恐ろしいものたち」

「で、君はヒットを出したのかね?」

「簡単ではなかったんですが、デビューして4年目に、コメディタッチの恋愛漫画でそこそこの人気を得ることができました。デビューの直後は何回も連載を失敗して、一時期は絵画教室の先生をしながら食いつないでいました。自費出版をしたり、売り込みにもずいぶん行きました」

「どういう失敗をしたんだね?」

「よくある話です。自分の存在証明のために漫画を描いていたんで、内容がわかりにくいか押しつけがましいわけです。読んでる人に、自分は偉いだろう、と伝えたくて描いているような作品ですね。若者のかかる定番の病気です。まあ、あまりの貧乏に開き直ってなんとかしのぎました」

「自分を捨てた?」

「自分の創作の邪魔をしている自意識を捨てたんです。まあ……良く思われたいという欲望ですかね。みっともなくてもいいから、楽しんでもらえる漫画を描こうと決めたんです」

「それで漫画は当たった」

「首がつながるくらいには」

「めでたしめでたしじゃないか」

「よしてくださいよ、教授。あなたはそのあとに訪れる悪魔のシステムのことを知っているじゃないですか」

「悪魔に会ったのかね?」

「悪魔というより悪夢ですかね……はじめは、生き延びたことを喜んでいたんですが、再び貧乏生活に戻らないかが不安で、浮かれてばかりもいられませんでした。ただ、お金が入ったんで、今まで我慢していた本や電化製品を買い、窓のある部屋に移り住み、友人にもらった(突然、煙を噴く)ボロ車を廃車にして、小さな新車を買いました。貧乏な仲間には食事をおごって……悪くない日々でした。ときどき、南の島の海に潜ったり、魚を飼うのにハマったりして……当時の仕事場兼住居は家賃10万円くらいの郊外のアパートで、駅から徒歩20分。車はスズキのエスクードの2ドア。僕はもう完全に満足していました。これ以上のものは必要なかったんです」

「よかったじゃないか」

「ご存じですよね、教授……? このあとに何が来るか?」

「まずは税金だ」

「はい……税金はちゃんと払うつもりでしたけど、それは想像もしていなかったシステムでした。まずは累進課税。所得が増えれば増えるほど税率が上がるというやつです。収入の多い人から多くの税金を取って、貧しい人からは少しだけ取るというのはいいんですけど、僕は貧乏時代に受け取れなかったお金をこの時期にまとめてもらっているつもりで、また前みたいに仕事がなくなったときのために貯金することにしていたんです。ところが国は、その貧乏時代の涙と汗の結晶である僕のお金の大半を、税金として払えというんです」

「1億稼いだのかい?」

「そんなに稼いでないですよ! でも教授、仮に1億円収入があったら、所得税やら住民税で、6000万円は取られますよね」

「はっはっはっ。何もしないとそうなるな」

「そこです、教授。そんなの冗談じゃないですよ! こっちはいつまた貧乏生活に落とされるかわからない稼業ですから、いいときにお金を貯めておきたいのに、収入から経費を引いた額から容赦なくもっていかれるわけです」

「税理士は?」

「はい、そこで税理士さんの登場です。彼は節税のためにまず法人を作ることを教えてくれました。会社法人にするんです。そうすると法人税、事業税などを足しても50%ですむと」

「つまり、1億円稼いだら、税金は5000万円か」

「それでもひどい話だと思いましたけど……半分は手元に残るんです」

「あとは経費を使って売り上げ額を引き下げる……と」

税を払うか? 散財するか?

「はい……売れっ子の漫画家の友人は、家賃100万円のマンションなんかを借りているわけです。それは経費になるので、その分、税金が安くなるからなんです」

「税金でもっていかれるくらいなら、贅沢して経費として申告しよう……と」

「はい……でも、これではお金は手元に残りません。高額納税か高額消費の二択で、出費することは決定しているシステムですから。すごいですよね、税を払うか? 散財するか? どちらかを選べ、ですよ」

「ふむ……」

「気がつくと僕はチームを組まされて、税金対策の席にいました。メンバーのひとりである父は冷静で、ある程度税金を払ってでも貯蓄したほうがいいとアドバイスをしてくれましたが、友人の多くは、国なんかに取られるくらいなら使っちゃえよ、と言っていました」

「そして、借金か?」

「見事にその通りです。会社として不動産や車を買って借金をすれば、その分は課税されませんから。赤字決算は法人税が免除になります。さあ借金しろ。しないと損するぞ。というわけです」

「いよいよ悪魔に見えてきたか」

「本格的な悪魔はそのあとですね。税務署は、来年に入るであろう収入を申告して、先に払えと言うんです……。保険というやつにもたくさん入らされました。これも控除対象になるからです。そして気がつくと……」

「気がつくと?」

「僕は毎年1500万円以上の収入がないと赤字になる会社の経営者になっていたんです……」

「不動産も車も贅沢な暮らしも手に入れたんだから、いいじゃないか」

「わかってるのにからかうのはやめてくださいよ、教授っ……。僕は漫画を描いて奴隷にならずに生きていきたいだけで、売り上げに追われる経営者になんかなりたくないし、暮らしもささやかでよかったんです。でもいつの間にか、僕は妙な流れのなかにいました」

夢を叶えても、普通に生きても、地獄

「問題は、僕が人気商売だということです」

「人気はあったんだろう?」

「まあまあです。数年は悪くない状態でした。でも、毎週エンタテインメント漫画を描いていると、もっとマシな深い表現をしたがる自分を抑えるのはしんどいわけです。そのため、せっかくのヒット作に自分の思いが入り込んで暗い展開になっていき、人気に陰りが出てくると、単行本の売り上げは下がりはじめました。何度かテコ入れのために新展開や新キャラを導入しましたが人気は回復せず、つぎの漫画をお願いします、という形でその漫画は終わりました」

「つぎのチャンスはあったわけだね」

「はい……そこで僕は、かつての苦しかった貧乏時代を思い出して恐怖に襲われました。2作連続のヒットはむずかしいのも知っていたし……。僕は全力で新連載に挑みました。とにかく人気が必要なんです。アシスタントも妻も幼い子供も抱えていました。もはや失敗は許されなかったのです」

「大変だ」

「そんななかで、年1500万円の収入は義務なんです。心が荒れて体がボロボロになっていても、連載を休むわけにはいかないんです。教授、これって奴隷と何が違うんでしょうか?」

「君は夢を叶えた」

「はい」

「でも、奴隷になった」

「はい……。これは僕の話だけではなくて、多くの漫画家やミュージシャンの友人も、独立してラーメン屋を開業した友人もそうなんです。この国の夢追い人間は、まるで国のためによく稼ぐ奴隷の志願者です。成功したら最後、死ぬまで成功し続けないといけないようになっている。なにしろ、貯蓄ができないシステムですから」

「なら、夢なんか追いかけないで高収入のサラリーマンになるのはどうだね? 多くの親が子供に望んでるのは、本音ではそんな職に就くことだろう」

「それは僕も考えました。なにしろ、日常で一緒に働く相手は大手出版社の編集者ですからね。彼らは高収入のエリートサラリーマンです」

「ふむ」

「でも、彼らが心穏やかに、幸せに働いているようにはとても見えません。彼らは彼らで過当競争に巻き込まれて、仕事に忙殺されています。ケータイ2つにノートパソコンを常に持ち歩いて、24時間365日、働きづめの毎日を過ごしています。でも、不景気で昔みたいには本が売れない。ノルマもだんだん厳しくなっていって、そのストレスを解消するために酒や消費にはしるしかない。知り合いの編集者は、『お金を稼ぐために働いていたはずが、いつの間にか、働くためにお金を使うようになっていた』と言っていました。それくらい、忙しいということです。不景気でなかなか新人も雇えないので、年々さらに仕事量は増えていっているようです」

「なるほど」

「まあ、それでもマシかもしれません。一応、高収入は保証されているわけですから。それよりも最悪なのは、多くを望んでいない、普通の人生を生きようとしている人たちです」

「普通の人?」

「そうです。大きな夢や大企業に入ることを望んでいない大多数の人が、景気の波の最大の犠牲者になるんです。そこそこの大学を出ているのに年収300万円台の人がたくさんいて、寝ずに働いても家賃を払うのが精一杯の暮らしで、しかも収入はぜんぜん増えないんです。夢なんか見ないで真面目に生きている人がこうなんですよ! 現実に20代の人は今、正社員になることすらできないんです。そんな貧乏時代に耐えて、奇跡の大逆転で何かに成功しても、待っているのは僕のような奴隷人生です。なんなんですか、この国は!!」

「私にならできます」とリコは言った

教室は薄暗くなっていた。管楽器の音はやみ、カラスの声が聞こえる。

「知りたいんです。意識する前は、僕はこの国の資本主義という社会システムは自由でいいと思っていた部分もあるし、全体主義もファシズムもかんべんしてほしいと思っていたんで、これでもマシかと受け入れてきたんです。でも、どう考えても、今のこの社会には健全な逃げ道がない。どうしたら心穏やかに生きられるのかがわからない。ただ、自殺する人があふれる理由はわかるんです。労働者も経営者もみんなが苦しんでいる。資本主義というのは、去年より稼がないとだめになるという、成長必至システムです。悪いのは彼らじゃなくてシステムなんですよ。教授の言う通り、こんなシステムからは卒業すべきだと思うんです」

「ふん……」

「教えてください。僕たちはどうやったら、この資本主義社会を卒業できるんでしょうか?」

「ははははは」

教授は大きく笑って、背中を向けて歩き出した。

「君には無理だ」

「いや……あの……」

「私にならできます」

教室の後方の薄暗いドアのほうから声がした。

若い女の声だ。

振り向くと、気の強そうな女子大生が立っていた。長い髪はゆるく巻かれていて、窓からの夕日にキラキラと光っている。なかなかの美人だが、若い女性特有の自信と不安、不満と期待が入り交じった、混乱したエネルギーを発していた。大きな瞳でこちらを見ている。

「こまるんです、教授。私、本当に就職先が内定していて、この授業の単位がもらえないせいで落第するわけにはいかないんです」

教授はにこやかに振り向いて、女子大生に言った。

「君、名前は?」

「赤星リコ……経済学部の4回生です。ちゃんとしたレポートを出しました。資本主義卒業試験の……」

「君は学ぶってなんだと思う?」

「は?」

彼女は戸惑いながら僕のほうを見た。

「そこの漫画家さんはどう思うかね?」

「え、僕ですか……?」

教授は僕らから目をそらして、いたずらっぽく言った。

「学ぶとは……ウサギの穴に落ちることだよ」

(第2話に続く)