君の歳にあの偉人は何を語ったか

真山知幸

人生は一冊の書物に似ている。

馬鹿な人間はパラパラとめくるが、賢い人間はそれを念入りに読む。

なぜなら彼らは、たった一度しかそれを読むことができないのを知っているからだ。

はじめに

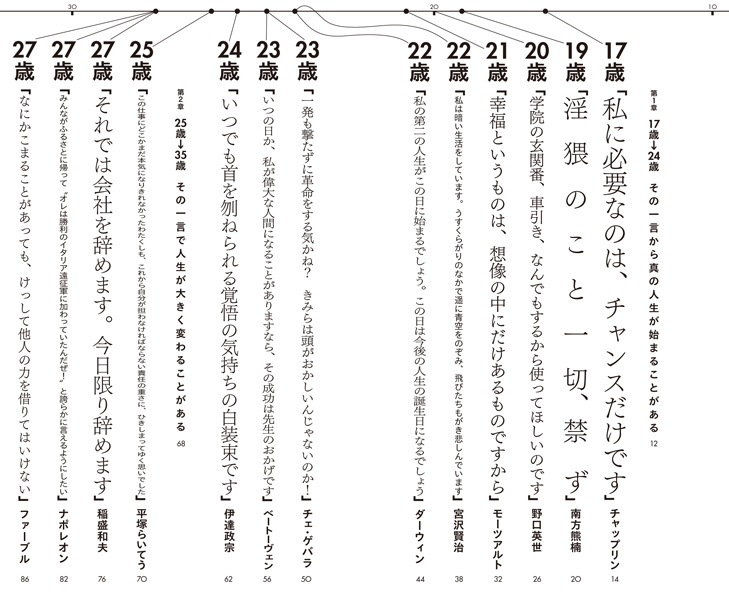

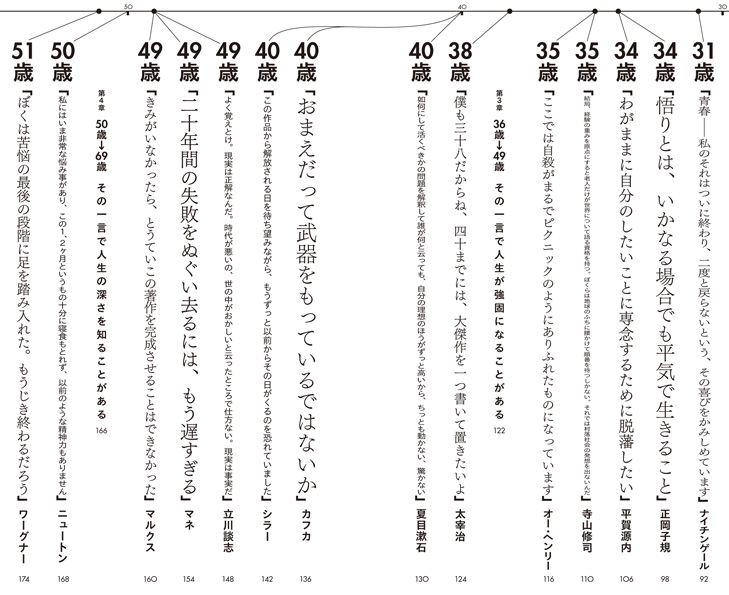

本書は、偉人が「何歳のときに」「何を語ったか」をまとめたものだ。

モーツアルトは20代で絶望を感じていた。エジソンは60代でゼロから始める覚悟をした。ナイチンゲールは30代になって青春が終わったことを喜んだ。葛飾北斎は90代で本物の絵描きになりたいと叫んだ―。

この小さな書物の中には、38人の熱い人生が詰まっている。その言葉のエネルギーを、魂の叫びを、ぜひ感じてほしい。

筆者は「人生とは物語である」と考えている。本書には、過去に生きた先輩たちの物語が描かれているのだ。ピックアップされた言葉は、人生を象徴する「セリフ」である。

「偉人たちがどんな場面でどんなセリフを吐いたか」を知ること。それは、世に名を残すことになる人物が、それぞれの年齢で、どんなことに悩み、どんなことに期待し、どんな気持ちで人生と向き合っていたかを知ることである。

もし君が壁にぶつかっていたとしたら、ヒントはきっと本書に隠されていることだろう。答えが見えないときに参考になるのは、過去に無数にあった物語なのだ。

ページの左端には偉人たちの人生をごくごく簡単な年表にして掲載してある。人生の浮き沈みも視覚的にわかるようにしてあるので、「この発言のあとに成功したんだな」とか「失敗したあとに、こういう発言をしたのだな」などの発見があるだろう。

さて、「過去の偉人の人生」は完結した物語である。どこがターニングポイントで、どこがクライマックスかは決まっている。

しかし、僕らの物語はまだまだ未完成である。いったい今何ページの本の何ページ目を歩んでいるのかは誰にもわからない。どんな物語にするかは、これからの君にかかっているとも言えるだろう。

君はこれから、どんなセリフを発して、どんな物語を創りだすのだろう。そんなことも考えながら、偉人たちの物語を読み進めてみてほしい。

「私に必要なのは、チャンスだけです」

とチャップリンは17歳で言った!

世界の喜劇王 チャーリー・チャップリン イギリス生まれの喜劇役者。貧しい子ども時代を過ごしたが、映画監督マック・セネットにスカウトされ、若くして俳優デビューする。脚本家、そして映画監督として、数々の作品を作り上げ、「喜劇王」と呼ばれる。82歳のときアカデミー特別賞受賞。代表作に『独裁者』『モダンタイムス』など。

目の前のことをやりながらチャンスを待て

僕らはないものねだりをしがちだ。環境もそうだし、才能、体力、容姿など「もしこれさえあれば絶対に成功できるのに!」そんなことをついつい考えてしまうものだ。

しかし、「何もない」ところから道を切り拓いた男がいた。俳優にして映画監督もこなした喜劇王、チャールズ・チャップリンである。

チャップリンは6歳にして貧しい人々のための施設「貧民院」に入所したため、まともな学校教育を受けることができなかった。芸人だった父は酒乱で、チャップリンが1歳のときに離婚。安いアパートの屋根裏部屋での生活は、母の歌手としての収入だけで成り立っていた。

チャップリンが初めて舞台に立ったのは5歳のとき。急に舞台で声が出なくなった母が、観客からの激しいヤジで袖に引っ込まざるを得なくなり、その代役として舞台に送り込まれたのが、そもそもの始まりだった。

わずか5歳で舞台に立たされるなんて、緊張して泣き出してもおかしくない状況だが、チャップリンはオーケストラの演奏をバックに、当時流行していた曲を堂々と歌い始める。

歌の途中で、客席からお金が次々に投げ込まれると、チャップリンは「お金を拾ってからつづけます」と歌を中断してお金を拾い始めた。すると観客は大笑い。その後も、ダンスからモノマネまでエンターテイメントの才能を発揮した。

母の喉は回復することはなく、この舞台を最後に引退。生活はさらに苦しくなり、仕送りを気まぐれに送ってきていた父親も37歳で他界してしまう。その後、母も病に倒れるなど、次から次へと人生の困難が、若きチャップリンに降りかかってきたのだ。普通なら絶望してしまうところだが、たった一つ「希望」だけは決して手放さなかった。

チャップリンは自伝で、次のように書いている。

「新聞売子、印刷工、おもちゃ職人、ガラス吹き、診療所の受付、等々と、あらゆる職業を転々としたが、その間も(異父兄の)シドニィと同様、俳優になるという最終目標だけは、一度として見失わなかった」

選択肢が多い現代は、実は不幸な時代であるといえるかもしれない。「あれもできる」「これもできる」「あれがダメならあっちに行けばいい」「国内が合わないから海外に出よう」。不況であるとはいえ、昔に比べたら選択肢や可能性は広がった。だからこそ僕らは迷ってしまう。

学業もできず、金もない、親にも頼れない。そんなチャップリンは、少ない選択肢の中から俳優を志す。選択肢がほとんどなかったからこそ、何もないところからでも這い上がることができたのかもしれない。言い訳しがちな僕らは、彼に学ぶところは多そうだ。

準備されているところに運は舞い降りる

チャップリンは仕事と仕事の合間に、俳優事務所を訪ね歩いていた。「14歳だ」と告げると、相手はみな驚いたが、実際の年齢は12歳だった。年上にサバ読んだつもりだった。

ある日、そんな努力がついに実って、チャップリンは『ロンドン子ジムのロマンス』『シャーロック・ホームズ』の芝居で、少年役を務めることになった。40週にわたる地方巡業。何もかもが初体験だったが、チャップリンの演技は観客だけではなく、仲間からも評価された。

いくつかの寸劇を行いながら、大きなチャンスが巡ってきたのは、17歳のときだ。

イギリスの劇団のオーナーから、『フットボール試合』という芝居で、ハリイ・ウェルドンという当時人気を博したコメディアンと同じ舞台に立つチャンスを与えられたのである。

「どうだ、『フットボール試合』でハリイ・ウェルドンの相手役がやれるかね?」

突然、転がり込んできたチャンス。チャップリンは戸惑うことなく、堂々とこう答えた。

「ええ、私に必要なのは、チャンスだけです」

オーナーも初めはどこまでやれるのか半信半疑だったが、2週間のテストの結果、チャップリンは見事に合格した。

初舞台では、当時珍しかった「後ろを向いて登場する」というアイデアで注意をひきつけて、振り向けば真っ赤な鼻をつけた姿で驚かせた。つかみで笑いをとれば、後は得意のドタバタアクション芸で、観客を笑いの渦へと巻き込んでいった。

主演を完全に食ってしまうほどの活躍ぶりで、評論家たちはこぞってチャップリンを絶賛。大型新人の登場は、大きなインパクトを与えた。

「必要なのはチャンスだけ」と君は言えるか

チャップリンが秀でていたのは、いつでも「チャンスさえあればやれる」ように準備をしていたことだ。さまざまな職業で生活資金を稼ぐ一方で、舞台で場数も踏み、経験を積んでいた。環境や他人のせいにすることなく、ただ自らの才能を信じて前に進み続けたのである。

君はいま大きなチャンスが来たとしてすぐに飛び込んで行けるだろうか。「いや、今はちょっと……」といって逃げてしまうようでは次のチャンスはいつ来るかわからない。いつでも飛び込めるように準備をしておくことだ。

いつでも「必要なのはチャンスだけ」と言える状態にしておけるかどうか。これが飛躍できるかどうかの鍵なのである。

「淫猥のこと一切、禁ず」

と南方熊楠は19歳で言った!

キノコや菌の研究で有名 南方熊楠 和歌山県生まれの生物学者、民俗学者。大学予備校を卒業後、アメリカに留学して独学で細菌の研究などを行った。その後、イギリスに渡り、大英博物館で働く。帰国後も菌類の採集・調査に励む。キノコの研究で有名。昭和天皇に、粘菌の標本を進献し、話題に。

夢中になれることも才能

ただ努力するよりも「努力を努力とも思わないほど打ち込める何か」を見つける方が楽だし、強い。もちろん打ち込めるものを見つけることも大変なのだが、見つけられたらしめたものだ。好きでやっている人には誰も勝てない、というのは南方熊楠の生き方を見ていてもわかる。

世界的な博物学者である南方熊楠は自らの好奇心に従ってトコトンまで学問を追究した人物である。「天才」というよりも「変態」に近かったかもしれない。

なにしろ、いつも素っ裸で過ごし、来客があっても平然と対応。砂糖を自分のアソコにまぶして、下半身裸で庭にしゃがみこむこともあった。アリが嚙むかどうかを調べるためである。おそろしい好奇心というか、なんというか……。

学位や名誉には目もくれない奇人変人として知られた熊楠。どこにも属さない在野の研究者ながら、博物学、民俗学に多大な影響を与え、菌の研究を通して自然の真理を追究した。

熊楠の天才ぶりは、子供のころから発揮されていた。

ある日、友人の家の本棚に、漢文で書かれた百科事典『和漢三才図会』を発見すると、遊びには目もくれずに、ひたすら本を読みふけった。ついには読破してしまっただけでなく、自分で写本を作ってしまう。読んだところを覚えておいて、帰宅後に記憶を呼び起こして内容を写し続けたのである。熊楠が写本を開始したのは、たった8歳のときだった。

好奇心に火がつくと収まらない熊楠。12歳までに『本草綱目』52巻21冊、『大和本草』、『諸国名所図会』などを暗記しては、その内容を書き写した。

「神童熊楠」の評判は、たちまち街中を駆け巡った。商人だった父親が息子の思わぬ聡明ぶりに、大きな期待を寄せたのも、当然のことだろう。

しかし一方で、学校での「お勉強」には興味を示さなかった。中学生時代の熊楠の成績はひどいもので、数学についてはテストを白紙で提出する始末。進級はいつもギリギリだったという。授業もきちんと聞かずに野山を走り回っては家族を心配させたことから、いつしか熊楠は「天狗(てんぎゃん)」というあだ名をつけられるようになる。

熊楠を見ていると、夢中になれることも才能なのだということに気づく。気がついたら、周囲の音も聞こえないくらい集中していた。そんな経験はあるだろうか。そんなふうに感じられるほど打ち込んだものがあったとしたら、それが「努力を努力とも思わないほど打ち込める何か」かもしれない。

日々の過ごし方が人生を形作る

熊楠は学校の授業には興味を持てなかったが、自然の真理への探究心は深まるばかりであった。放課後、古典や解剖書を読み漁り、山に分け入っては昆虫や鉱物・植物をコレクションするのに夢中になった。すでに研究者として歩み始めた熊楠にとっては、関心がない学問に励む意義が感じられなかったのだろう。

もともと頭脳明晰な熊楠は、東京大学予備門の入学試験に挑んで見事に入学。このときに夏目漱石や正岡子規と同窓生となっている。しかし、熊楠はここでもカリキュラムにそぐわない勉強に一人で打ち込むことになる。

入学後はひたすら考古学に熱中した。試験の成績は無残なもので、わずか1年で落第。期待が大きかった分、親もさぞがっかりしたことだろう。だが、熊楠はお構いなし。今度は研究のためアメリカ行きを決意する。反対する親を説き伏せて、ついに渡米を実現させる。

留学前、19歳の熊楠は、日記の扉に次のような言葉を書いていた。

「今日出来ることは明日まで延ばさず」

同級生とはまるで違う次元で、日々に追われていた熊楠らしい言葉である。これ以外にも、次のようなルールを記していた。

- ・朝は六時起床 十一時臥床

- ・毎日一度室内を掃除

- ・日祭日以外、人と会わず

- ・淫猥のこと一切、禁ず

- ・飯は三杯まで

- ・毎日の仕事をあらかじめ書きおく

- ・間食厳禁。日曜は可。三銭以下

- ・昼は写し夜は読む。運算はどちらにてもよし

- ・日曜以外は外出せず

- ・土日及休日は図書館に行く

- ・毎夕体操一回すべし

まるで戒律のような厳格さだが、熊楠は日々の過ごし方が人生を形作ることをよく知っていたのだろう。なかでも「淫猥のこと一切、禁ず」という項目が興味深い。19歳と言えば性欲も旺盛で恋人のひとりでも作りたくなる時期だろう。しかし、熊楠は自らに「淫猥」を禁じたのだ。その意志の強さも尋常ではない。生涯を通して猥談が大好きだったにもかかわらず、熊楠は純潔を守り続け、40歳で結婚したときもまだ童貞だったという。

それほどまでに追究したいものがあったという証であるし、それくらいでなければ自分の目指したい場所には届かないことを悟っていたのだろう。

「人生は短い」とよく言われるが、熊楠は19歳でそのことに気づいていたのかもしれない。

「学院の玄関番、車引き、

なんでもするから使ってほしいのです」

と野口英世は20歳で言った!

南米を救った細菌学者 野口英世 福島県生まれの細菌学者。21歳で医師免許を取得し、渡米。アメリカのロックフェラー医学研究所につとめる。黄熱病の病原体を特定することに成功。野口ワクチンにより、南米での黄熱病が収束。エクアドル軍の名誉大佐に任命される。3度ノーベル医学賞の候補になっている。

ポジティブ、ネガティブなどと言っている場合ではない

モチベーションを上げるにはどうすればいいか? どうすれば常にポジティブでいられるか? 行動力をつけるためにはどうすればいいか? ビジネス書などでよく話題になることである。しかし野口英世の人生を見てみるとモチベーションがどうだとか、ポジティブがどうとか、そんなことはまったく甘えた考えだということに気づく。野口の行動力は凄まじかった。というよりも行動する以外に道がなかったのだ。

東北において最も寒い場所と言われる、福島県耶麻郡にある村に生まれた野口は、貧しい集落で幼少時代を過ごした。

父親は飲んだくれで当てにならない。母を楽にするために、独りひたすら勉強に明け暮れる日々。しかし、医師になるためには、学費もハンパではない。いくら勉学したところで、野口が医師になるのは難しいと、村人のほとんどが思っていた。

だが野口には選択肢などない。とにかく前に進まない限りは死んでしまうのだ。劣悪な環境、不幸な境遇は行動せざるを得ない人間を作り出す。

ちんけなプライドなんか邪魔なだけ

野口英世19歳。渡部医師のもとで書生をしながら、医師開業試験に合格するために勉強に励んでいた。汗だくになって医学書を原書で読んでいたときのことだ。仕事で東京から福島に来ていた歯科医の血脇守之助が、渡部医師のもとで一心不乱に勉強する野口の姿を見かけた。

すると、がむしゃらな姿にひきつけられたのだろう。血脇は野口に激励の言葉を投げかけた。声をかけられた野口も大いに感激。さらに勉強に力をいれることになる。

それから1年後。

野口は成人した年に突然、福島から東京にやってくる。

まるで浮浪者のような格好で、生活するお金も持っていない。そんな状態で、いきなり血脇の家を訪ねると、このように懇願したのである。

「学院の玄関番、車引き、なんでもするから使ってほしいのです」

頼み込む野口の姿をみて、血脇はかなり困惑した。確かに激励はしたが、いきなり上京してくるとは思いもしなかったからだ。

とはいえ、きっかけをつくった責任もある。冷たく門前払いすることもできず、血脇は面倒を見てくれる人を探した。しかし、誰も首を縦に振ってくれない。仕方ないので、血脇はしばらく野口を自分の家に置くことにする。これが、野口英世との長い付き合いになっていくのである。

20歳と言えば、そこそこプライドもあって、「自分はこんなものではない」と背伸びをしたくなる時期でもある。野口は、もちろん助けてくれる人がいないとどうしようもないという状況ではあったが、プライドも投げ捨て必死に懇願した。「玄関番、車引き、なんでもするから使ってほしい」。傍から見るとかっこ悪い姿だったかもしれない。しかし、ちんけなプライドなど邪魔なだけだ。道を切り拓くためには、どう思われようと動かねばならないときがある。

欠点があっても「応援される力」のあった野口

野口は勉強熱心で、その点では非の打ち所がない医学生だった。応援するには申し分のない若者だ。しかし、野口には一つだけ、大きな欠点があった。

それは、金銭感覚というものが全くなく、すぐに散財してしまうところだ。

金が入れば、深川や吉原に出かけては、女を買って大酒を飲む。そして、あっという間に使いはたして、生活苦に陥るというパターンを繰り返していた。

血脇はどうしようもない野口に呆れながらも、泣きつかれると援助をし続けた。

血脇の家計に、余裕があったというわけではない。

野口がアメリカへ留学する前夜に宴会を開いて、留学費をすべて使い込むという失態を演じたときには、血脇は借金をしてまで野口をアメリカへ送り出している。

なぜ、そこまでして血脇は野口に尽くしたのか。血脇は死ぬ間際に、息子にこう忠告したという。

「男に惚れてはならぬ」

もちろん、同性愛的な話ではない。血脇は、世界を変えるかもしれない一人の天才青年に、どうしようもなく魅せられてしまったのである。

野口の人生をふりかえると、血脇に限らず、人生のターニングポイントで、周囲に助けられていることがわかる。「そんな無茶なことをお願いされても……」と相手は思いつつも、熱意にほだされて、つい手助けをしてしまうのだ。

野口の言動から思うのは「助けて欲しいときには『助けて欲しい』と言おう」という、ごくごく単純なことだ。しかし小さなプライドが邪魔をして、意外とこれができない人も多いのではないだろうか。「これをして欲しい」と相手にお願いできるのも能力である。

周囲が助けたくなってしまう「応援される力」が、野口英世を世界へ羽ばたかせた。応援され引き上げられるのも、才能のうちなのだ。

「幸福というものは、

想像の中にだけあるものですから」

とモーツアルトは21歳で言った!

音楽史上最高の天才作曲家 アマデウス・モーツアルト オーストリア生まれの作曲家。子どもの頃から才能を発揮。父に連れられてヨーロッパ各地で宮廷音楽家として活躍。後年はウィーンに定住し、幅広いジャンルで名曲を残す。作品数は700曲以上。ハイドン、ベートーヴェンと並ぶ、ウィーン古典派三大巨匠の一人。

幸せを感じていないときほど成長している

20代前半で幸せを心から感じることは難しい。理想に向かってもがき続けるも、なかなか現実とのギャップが埋まらないことに不満を持つ時期だからだ。

かのモーツアルトも同様だった。

しかし不思議なのは、不幸だと感じていた時期ほど、後に名作と呼ばれる作品を次々と生み出しているということだ。

人は幸せを感じていないときほど知らず知らずのうちに成長するのではないだろうか。

天才音楽家として名高いヴォルフガング・アマデウス・モーツアルト。代表作に「プラハ交響曲」「フィガロの結婚」「魔笛」「レクイエム」などがあり、作品総数は700曲以上にも及ぶ。ハイドン、ベートーヴェンと並ぶ、ウィーン古典派三大巨匠の一人である。

「幸福というものは、想像の中にだけあるものですから」そんなクールな言葉を口にした背景には何があったのだろうか。

彼の人生を追ってみよう。

小さな頃から天才と言われて

彼は3歳にして「絶対音感」を持つことがわかった。メヌエットを作曲したのが5歳、交響曲を書いたのが8歳と、その神童ぶりを見せつけて、周囲の大人たちを驚かせた。

彼の才能にいち早く気づいたのが、音楽家の父、レオポルトだった。

レオポルトはヨーロッパ各地を旅して、わが子を売り込んでは、宮廷音楽家として演奏させた。6歳から25歳までの間、1年の半分は旅というハードなスケジュール。モーツアルトは35歳の若さでこの世を去ったため、実に人生の3分の1を旅に費やしたことになる。

だが、このハード過ぎる旅が、モーツアルトの才能を開花させた。

なにしろ、たった6歳にして宮廷で貴族たちを前にして、演奏をしていたのである。異国の地でこれ以上ないステージで経験を積んだことは、彼の音楽家人生にとって、大きな財産となった。

プライドが満たされないからこそ頑張れる

モーツアルトはそんなハードな旅でも苦しんではいなかった。むしろ、故郷であるオーストリアのザルツブルクに帰っているときのほうが、ストレスを感じていた。故郷ではまだ音楽事業を振興させる風土がなく、オペラ劇場すらなかったのだ。

音楽をやる環境がないこと。よって、褒められることも尊敬されることもないこと。それがモーツアルトにとっては「不幸」だったのである。

「ザルツブルクは、ぼくの才能を生かせる場所ではありません。第一に、ここでは音楽家達が全く尊敬されていないからです。そして第二に、ここには人びとの聴く音楽がなく、劇場もオペラもないからです」

父親への手紙のなかで、次のようなクールな言葉を書いたのは、4年間のザルツブルクの滞在を終えて、再び旅へ出て数ヶ月後のことだ。初めて父ではなく母を伴った旅だったが、故郷での鬱屈した感情が抜けることはなかった。

「幸福というものは、想像の中にだけあるものですから」

しかし、冒頭にも述べたが、モーツアルトの傑作として知られている作品の多くは、故郷で鬱々としていた時期に作曲されたものなのである。

「交響曲第25番 ト短調 K183」「ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調 K271 ジュノム」「交響曲第29番 イ長調 K201」「ファゴット協奏曲 変ロ長調 K191」「ヴァイオリン協奏曲」「セレナード第7番 ニ長調 K250 ハーフナー」……。

ちやほやもされず、自分を軽んじられる生活。プライドが満たされない生活。そんな日々にうんざりしながらも、いや、そんな鬱屈した状況だからこそ、名作が生まれたと言えるのかもしれない。

「認められたい」はモチベーション

例えばこれに似たような経験はないだろうか。

高校時代、クラスでは成績優秀で注目されていた。しかし大学に行くとさらに頭のいいやつがいて急に尊敬されなくなった。

もしくは、ある会社でトップ営業マンとしてバリバリ働いていた。しかしより大きな会社に転職したら、もっと優秀な人がいて急にチヤホヤされなくなった―。

尊敬されない、期待されない。そういう環境は一見、マイナスであるかのように見える。しかし、そういうときこそ人間は成長するものなのだ。目指すべき場所があるから人は頑張れる。満たされ、天狗になった時点で成長は止まるのである。

ストレスがあるのはちゃんと生きている証拠。壁にぶつかって、それを乗り越えようとしているから苦しいのだ。

「私は暗い生活をしています。

うすくらがりのなかで遥に青空をのぞみ、

飛びたちもがき悲しんでいます」

と宮沢賢治は22歳で言った!

農業に生きた童話作家 宮沢賢治 岩手県生まれの詩人、童話作家。農学校の教師をやるかたわら、多くの詩や童話をつくる。退職後は青年たちへ農業の指導をする。『風の又三郎』『銀河鉄道の夜』『注文の多い料理店』などで知られるが、生前は評価されなかった。生涯独身を通して、急性肺炎で死去。

絶望していた22歳の賢治

今となっては童話作家として有名な宮沢賢治だが、22歳当時は「何者でもない」ただ実家の手伝いをする男だった。刺激的な生活を望みつつも退屈な毎日に明け暮れるニートのような男だったのだ。

賢治は盛岡の農林学校に3年間通っていた。首席で入学し、1年生の終わりには特待生として授業料を免除されるほど成績優秀で、3年生では級長も務めた。

卒業後は就職せずに、研究生として地質の調査を担当するが、身体の不調により断念。退学を余儀なくされてしまう。

退学した賢治はしかたなく実家に戻り、家業である質屋の手伝いをすることにした。しかし、どうにも仕事がおもしろくない。退屈な状況を打破するために、上京して宝石の事業に乗り出そうとするも、父親に反対されてしまい断念。ほかに仕事もなく、賢治は全く興味のない家業をやらざるを得なかったのである。

そのころの絶望的な気持ちを書いたのが、冒頭で紹介した友人あての手紙の一文だ。

広い青空に飛び立ちたいと思いながらも、それが叶わない―。

22歳の賢治も僕らと同様、漠然とした不安と、悶々とした気持ちを抱えながら日々を過ごしていたのである。

生前に受け取った原稿料は5円

『銀河鉄道の夜』『注文の多い料理店』『セロ弾きのゴーシュ』など日本人なら誰もが知っている作品を生み出した宮沢賢治。

しかし彼が生前に受け取った原稿料はたったの5円だったことをご存知だろうか。もう少し賢治の人生を追ってみよう。

乗り気のしない家業をやりながら、有り余ったエネルギーをやがて童話の創作へぶつけるようになる。その後、農学校の教師として働き始めたが、執筆活動をやめることはなく作品を書き続けた。そのうちに詩人の人脈も増えていき、賢治の存在も知られるようになっていく。

だが、専業作家として食べていくのは、いつの時代も難しい。出版社に売り込んでも、無名の賢治は全く相手にされなかった。生前に彼が原稿料として受け取ったのは、たったの5円。「愛国婦人」という雑誌に投稿した童話『雪渡り』で得たものだけだったというから驚く。

賢治はいつしか童話創作をあきらめ、教師も辞職する。今度は農業の道へと進み始める。昼間には田んぼで農作業をして、夜には農民たちを集めて、稲作の方法や「農民芸術論」などの講義を行っていた。理想の農村社会を作ることを目指して、「羅須地人協会」という塾まで設立するといった力の入れようだった。

やっと道が開けてきたところだったが、病に倒れて計画は頓挫。またもや、夢は閉ざされてしまう。

営業マンとして東奔西走

最終的には、砕石工場に就職。炭酸石灰の営業マンへと転身した。ただ、やむをえず転職したのではない。もともと肥料に関心の高かった賢治は、これこそが自分の天職だと信じた。自らの体に鞭打つように、一生懸命働いた。「この良質の肥料を一人でも多くの人に知ってもらいたい」という気持ちで、積極的に営業活動を行ったのである。

だが、力を抜くことを知らない賢治。東京での外回り中に倒れてしまう。健康に不安があったうえに、自身を激務に追い込んだことが原因だった。肺炎を患った賢治は、37歳の若さでそのまま帰らぬ人となる。

やりたいことを実践し続けることが道を開いていくコツ

自分にとって天職とは何なのか。考えたことがない人はいないだろう。だけどもしかしたら、その答えは永遠に見つからないかもしれない。

賢治だってそうとう悩み、もがいたはずだ。しかし、賢治は絶望せず今の環境でできることをやり続けた。その結果、晩年は自分が天職と思える仕事にめぐり合えたのだ。賢治の一生を見てこう思う。天職とは何かを知りたければ、実践し続けることが大切である、と。

たとえば、就職活動でも早々と業界を絞ってしまう人は多い。「クリエイティブな仕事じゃないと嫌だ」などと自ら選択肢を狭めている人も多いだろう。しかし、やってみないとわからない、と偉人たちの人生を見ていてもわかる。

「自分にふさわしい仕事は一体、何だろう」。賢治もそう悩みながら人生の実感をつかもうと、最期まで、がむしゃらに走り続けた。

宮沢賢治の一生は、見方によっては生前評価されなかった不幸な作家とも言えるだろう。しかし本人は、病を抱えながらも自分のできる範囲で瞬間瞬間を懸命に生きていた。きっと、充実した幸福な一生だったと思っているのではないだろうか。

「私の第二の人生がこの日に

始まるでしょう。この日は今後の人生の

誕生日になるでしょう」

とダーウィンは22歳で言った!

進化論の提唱者 チャールズ・ダーウィン イギリス生まれの自然科学者。医者をめざしてエジンバラ大学に入学するも中退。聖職者をめざしてケンブリッジ大学に入学。その後、ビーグル号で世界一周旅行。帰国後、『種の起源』を発表。宗教界から反発を受けるが、ケンブリッジ大学から名誉博士号を授けられる。

「金持ちボンボンでニート」から「世界的な学者」へ

たとえば君が「なんだかパッとしない日々だな」と思っていたり、好きなことが見つけられずに悩んでいたりしたとしても気にすることはない。何がきっかけで人生が変わるかは誰にもわからない。その転機は30年後かもしれないし、20年後かもしれない。もしかしたらこの本を読み終わった直後かもしれない。

偉人と呼ばれる人の中にも他人と変わらない普通の生活をしていた人は大勢いる。あることがきっかけで人生が180度変わり、何かを成し遂げたという人が意外に多いのだ。進化論で有名なダーウィンもそうだった。

ダーウィンの実家は医者で金持ち。いわゆるボンボンだった。ダーウィン自身は仕事をすることが嫌いでむしろ「仕事をしたら負け」と思っていたふしもある。

とりあえず父の跡継ぎになるために医学校に通ってみたものの、手術の残酷さに耐え切れずに病室から逃亡。人体解剖も苦手で、医者には向いていなかったようだ。授業をさぼっては狩猟や旅行を楽しんだり、昆虫の採集をしたりする自由人であった。

小学校時代から、そんな調子で自然とたわむれてばかり。学業の成績も悪かった。周囲からは「妹よりも物覚えが悪い」とバカにされていたほどである。父親からも「お前は犬やネズミをとること以外、何もしない。そんなことをしていると、おまえ自身だけでなく、家族の恥になる」とられる始末。

医者の息子なのに解剖が苦手。好きなのは昆虫採集。成績も悪い。そして「家族の恥」。こんな人物が偉人として名を残すなど、当時はきっと夢にも思わなかったことだろう。

誰に何をいわれようとのらりくらり

まわりからはいろいろと言われたが、本人は慣れっこであまり気にしていなかったようだ。いたってマイペースなダーウィン。

医者をあきらめて、神学校に入り直すのだが、やはり授業はさぼりがちだった。森で狩猟を楽しんだ後は、友人と酒を交わして、一緒に歌を歌うという牧歌的な学生生活を送り、勉強する気が全く見られない。

なかでも夢中になったのが、カブトムシの採集である。貴重なカブトムシを両手につかまえたとき、さらに珍しいカブトムシが現れると、ダーウィンは思わず右手にいるカブトムシを口に放り込んで、三匹目を捕まえようとした。そんな逸話まで残っている。将来の見通しなど、全く立っていなかった。

だが、ダーウィンは焦ってもいなかった。別に急いで就職しなくとも父からの仕送りだけでも、食べていくのに十分だったからだ。

おまけにダーウィンは投資に長けており、仕送りをうまく資産運用することで、蓄えを増やし続けていたという。そんなことでいいのか、と説教もしたくなるが、言ったところでダーウィンは意にも介さないことだろう。

30歳で結婚した後でさえも、生活費のために労働することはなかった。妻の家からも仕送りが入り、逆に楽になったくらいだった。ちなみに、父の死後は莫大な遺産が、ダーウィンのもとに転がりこんでいる。

と、ここまでの人生を追っていくと「ただの金持ちニートがカブトムシ捕りと投資をしている」というだけである。落ちこぼれ医学生がいかにして、世界的な学者にまで上り詰めたのだろうか。それにはあるきっかけがあった。

今日は「残りの人生の誕生日」だ

そのきっかけとなったのが海軍の調査船・ビーグル号での世界一周旅行だ。旅は5年にもわたったが、この航海に参加したことで、ダーウィンは未知の世界に触れ、新たな発見に打ち震えることになる。

帰国したときには、ダーウィンは、18冊の野外観察ノートと、4冊の動物学日誌、13冊の地質学日誌を書き上げていた。

ビーグル号の出航予定日が近づいてきたとき、ダーウィンは手紙でこのように綴っていた。

「私の第二の人生がこの日に始まるでしょう。この日は今後の人生の誕生日になるでしょう」

ダーウィンの転機は22歳だった。彼の場合、「今後の人生の誕生日だ」という確信にまで至ったようだが、こうした転機に自ら気づくことは稀だ。後から振り返って「ああ、あのときが転機だったな」と気づくことの方が多い。

とにかく「これだ」と思ったものには乗り込んでしまうことが重要だ。偉人と呼ばれる人の共通点として、とにかく動く人が多いということが挙げられる。チャンスがあれば逃さないことだ。ダーウィンだって旅行していなければ世に名を残していなかったはずなのだ。

「今日は残りの人生の最初の日」という言葉もあるが、まさにそのとおり。過去はどうあれ、今後の君の人生は誰にもわからない。勝手に「どうせこれくらいの人生だろう」と自ら決めてしまってはもったいない。どういうきっかけで、どんなタイミングで世に出るかはわからないのだ。中途半端な所で自ら幕引きをしてはならない。

「一発も撃たずに革命をする気かね?

きみらは頭がおかしいんじゃないのか!」

とチェ・ゲバラは23歳で言った!

キューバ革命を成功させた革命家 チェ・ゲバラ アルゼンチン生まれの革命家。医者をめざして医学部に進学するが、旅をきっかけに革命家になる。27歳でカストロに出会い、4年後にキューバ革命を成功させる。その後、ボリビアで独裁政権の打倒をめざしゲリラ軍を指揮するも政府軍に捕えられ、処刑される。

口先だけでは何も変わらないと20代で気づいていたゲバラ

理想を語り、夢を語り、高みを目指そうとする。しかし、目の前にはその理想とは大きくかけ離れた現実が横たわっている―。それが20代ではないだろうか。コンプレックスばかりを気にして、他人の批評に明け暮れ、実行が伴わない。人生の中でもそんな日々を送りがちだ。

しかし、革命家・チェ・ゲバラは違った。「鉱山の労働者を組織しなければならない」「文明の恩恵を受けていない住民のために革命を起こして新しい政府を作ろう」などと語り合う友人たちの話を聞いて、それまで黙っていたゲバラは、いきなり笑い出して、こう言い放った。

「一発も撃たずに革命をする気かね? きみらは頭がおかしいんじゃないのか!」

このとき、ゲバラは23歳だ。今で言えばまだ大卒で入社2年目といったところだろう。そんな歳で、物事をひっくり返すには圧倒的な「行動」が必要であると気づいていたのである。筆者は武力の是非をここで問うつもりはない。ただ、武力による革命という極めて現実的な選択肢をすでに持っていたことに驚くのだ。

盟友カストロとともに、キューバ革命を成功させるのは、この7年後の30歳のときである。

ぜんそく持ちで弱々しかった幼少期

幼少期のゲバラは、ワイルドなイメージからは程遠く、かなり病弱だった。早産で生まれたため体は小さく、おまけにひどいぜんそくに苦しめられていたのだ。5人兄弟のなかでも、健康面で最も不安視されたのが、ゲバラだったというから意外である。

父は農場を経営しており裕福な家庭に育った。ゲバラの健康のために少しでも環境のよいところへと都会から田舎に引っ越した。

そんな病弱なゲバラだったが、その後はワンパクな少年として育った。ぜんそくの吸入器を吸いながら、ラグビーに夢中になり、体罰を行う教師にも勇敢に立ち向かっていったのだ。

ゲバラには、革命家だった祖父の血が流れていた。ぜんそくを抱えていたにもかかわらず、強いリーダーシップを発揮して、ガキ大将を束ねるような存在へと成長していった。

やがて、進路を決める時期になると、ゲバラは医者を志して医学部へ進学。ぜんそくに苦しんだことがきっかけだ。

ゲバラは見聞を広めるため、いろんな国を放浪した。特に経済的な格差がひどかったラテン・アメリカ諸国を見て、この社会そのものに疑問を持ち始めた。一部の金持ちに貧しい人たちが搾取されている資本主義の現実を目の当たりにし、これまでの価値観が大きく揺さぶられたのである。

病人を治療するよりも、この社会の病を治療しなければならない―。

スケールの大きい目標を抱いて、ゲバラは医者から革命家へと方向転換する。この20代のときの旅が、ゲバラの人生を決定づけることになったのだ。

理想を「実現」する勇気

革命家としての人生をまっとうしたゲバラは、ボリビア山中でゲリラ活動をしているときに、捕えられて射殺されてしまう。39歳のときだ。

殺される間際に革命を起こした理由を聞かれ、ゲバラは次のように答えている。

「理想を実現するためだよ」

理想を追求してばかりでは、物事は変わらない。理想は実現して初めて、世界を変えることができる。20代のころから、ゲバラは行動して結果を出すことの大切さに気づいていた。

僕らは若いときほど理想を語るのが好きで、頭でっかちになりがちだ。ツイッターなどを使って発信したり、夜が明けるまで友達と語り合うこともあるだろう。しかしそれだけで悦に入ってはいないだろうか? きちんと現実に落としこむ作業をしているだろうか? ゲバラが教えてくれるのは、理想を実現するには覚悟がいるということ、そして多くの困難が伴うということだ。自分の祖国ではないキューバを救うために命をも投げ出したゲバラに学ぶことは多い。

君がパソコンのキーボードを打っていた歳に、革命家は理想の実現に向けて銃を撃っていたのだ。