独裁者の教養

安田峰俊

29歳の中国ネットウォッチャーが語る、体験的独裁者入門!——悪の親玉としてイメージされがちな「独裁者」たちは、若い頃にいかなる知識や価値観、思想などの「教養」を得て、それをどう国家支配に反映させたのか、それらを考察したのがこの本だ。これを読めば、自由で平和な資本主義国・日本にいては理解しづらい、国家社会主義や共産主義、民族主義なども「わかる」ようになるはずだ。だが、堅苦しい本にはしたくない。そこで筆者は、独裁者がいる社会を等身大で体験するため、中国雲南省奥地の「秘境」に足を踏み入れた。なんとそこにはアヘンを資金源とする「アヘン軍閥」と「鮑有祥」(バオヨウシャン)という謎の独裁者が割拠していて……。独裁者の姿から人生の成功を考える「革命の書」、ここに登場!

はじめに

29歳の中国ネットウォッチャーが語る、体験的独裁者入門

本書はタイトルの通り、独裁者について語った本だ。

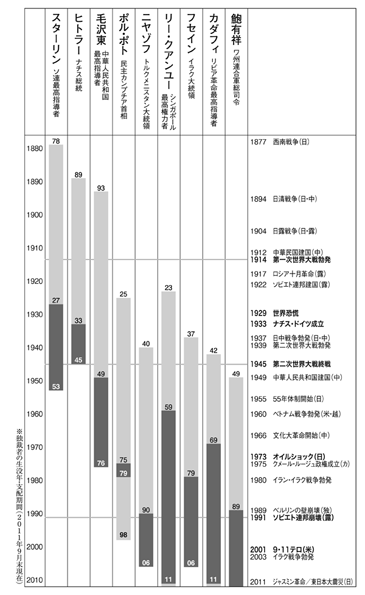

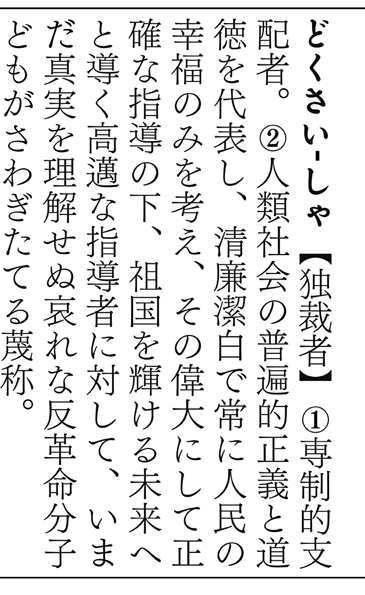

独裁者とはつまり、ヒトラーや毛沢東やカダフィのような人たちである。一般的には、「悪の親玉」であるとみなされがちな人々だ。事実、彼らは国民を対外戦争や粛清などの理不尽な目に巻き込む場合が少なくないため、こういった評価は決して間違ってはいない。

だが、男ならば誰しも、一生のうちで一度くらいは、富と名誉と権力をほしいままにしてみたいと考えたことがあるはずだ(少なくとも筆者にはある)。

国家を完全に支配する。尋常の人間では不可能な行為だが、なんとも魅力的な響きである。誰もがやりたいことを成し遂げたという点では、独裁者とは羨むべき「成功者」なのだ。

ならば、独裁者たちはいかなる経緯を経て成功したのか。筆者はその要因を、彼らが若い頃に得た知識や体験――、すなわち「教養」の側面から探ってみたいと思った。

なぜそんなことを思いついたのか。

理由はもちろん、筆者自身も「成功」してみたいからだ。

富や権力は、得たら得たで非常に面倒くさそうであり、あえて欲しいとは思わない。だが、せっかくこの世に生きているからには、せめて自分の名前くらいは世間に知られたい――。そのくらいの欲望は筆者にもある。ならば、成功者から学んでおきたい。

一般的な日本人の感覚からすれば、こういう場合に参考にする「成功者」は、松下幸之助やホリエモン・孫正義といったビジネスマンたちだ。近年はドラッカーも人気である。だが、どうせ学ぶならばもっとスケールが大きい人間を参考にしたいと思った。

大人物を探すなら、歴史を参考にすればいい。しかし、徳川家康や坂本龍馬から学ぶのはいかにも教訓めいているし、何よりもオッサン趣味が感じられて気が進まない。

せっかく学ぶなら、人生において徹底的な成功を収めた、アクの強い人たちから学んだ方が面白いだろう。しかも独裁者の場合、教科書的な聖人君子とは違い「反面教師」としての教育効果も期待できる。彼らは成功と同じ分だけ、徹底的な間違いを犯した人たちだからだ。

そこで、独裁者たちの若き日について調べることにした。

いうなれば、世界のダーティーヒーローたちの履歴書を作成しようと考えたのだ。

若造に「歴史」が描けるのか?

もっとも、国家のあらゆる権力を掌握した独裁者の履歴書を書く行為は、その国の現代史そのものを記すことを意味する。

筆者は大学時代に中国史を勉強していた頃、こんな話を聞いたことがある。

「若いうちに伝記や通史の本を書いてはいけない。なぜなら年齢を取らないと、歴史の裏側にある微妙な襞を感じ取れないからだ」

おそらくこれは間違いない。文章を書く張本人が、多少なりとも人生の波瀾万丈を経験していなければ、膨大な数の人生の集合体である「歴史」などは描けるはずもないだろう。

例えば、世界で最も有名な歴史家の一人に、中国の漢の時代の「司馬遷」という人がいる。

子どもの頃から歴史が好きだった司馬遷は、二〇代で中国の各地を旅行して見聞を広め、その後に漢の宮廷で公務員として勤務した。三〇代で父の遺言に従い、歴史書の編纂を開始。だが、やがて仕事に失敗した知人を弁護したことで皇帝の勘気を蒙り、男性器を切除する刑罰「宮刑」を受ける。当時の中国の価値観で、宮刑は死刑以上の恥辱とみなされており、彼は文字通りの「往生際の悪い男」として周囲の人間から後ろ指をさされた。

しかし、司馬遷はあえて恥を忍んだ。父の遺志を継ぎ、過去の時代を彩った人々の生きざまを余さず後世に伝えるべく、一人でコツコツと歴史書を書き続けたのだ。こうして完成したのが、現在の日本でも漢文の授業などで広く読まれている『史記』という書物である――。

人生でこのくらいの辛酸を舐めなければ、二〇〇〇年後の未来に残る歴史書は書けないということだ。ちなみに『史記』には、秦の始皇帝や漢の呂后のような「独裁者」たちの恐怖政治の実態が非常に詳細に描かれているが、これは司馬遷本人が彼の上司である独裁君主・武帝から迫害を受けた経験を持つためだろう。過去の歴史や他国の政治を批判することで現在のご政道に文句をつける「指桑罵槐」という手法は、紀元前の時代から続く中国人の伝統なのである。

ともかく、歴史を書くという行為はそのくらい難しい。司馬遷は偉大な人だった。

日本の歴史小説の大御所ですら、「司馬遷に遼かに及ばない」ということで、司馬遼太郎というペンネームを名乗っている。駆け出しのライターである筆者などは、さだめし「司馬遼々々々(※以下一〇〇文字省略)太郎」ぐらいに相当するはずだろう。

だが、筆者はそれでも独裁者の歴史を書いてみたいと思った。

筆者は、おそらく同年代の他の日本人よりも少しだけ変化の多い人生を生きている。

過去には一般企業の新入社員としてスーツ姿で勤務していたこともあるし、已むに已まれぬ事情で禅宗の僧侶だったこともある。骨董屋や塾で働いたこともある。ちなみに趣味は、中国のインターネット掲示板を日本語に翻訳するブログを運営することだ。学生時代は中国史を専攻し、以前にあちらの国の女の子と付き合っていたことから、中国語だけはそれなりにできる。

二〇一〇年春、ブログが人気になって出版社から声がかかり、『中国人の本音』(講談社)という本を出した。現在の職業は、他人からは「中国ネットウォッチャー」と呼ばれることが多いが、自称はあくまでも「ノンフィクション作家」である。

だが、筆者はこの原稿を書いている時点でまだ三〇年も生きていない。心身が若さに満ちているとも思えないが、世界中の人間を「若者」と「そうでない人」に分類するなら、ひとまず若者に属する年齢だ。自分にはまだ、歴史の裏にある襞を感じ取り、真正面からの叙述をできるだけの資格はないだろう。

そこで考えた。筆者の立場で独裁者の歴史を書くならば、どう書けばいいのだろうか。

「アヘン王国」で独裁を体験してみた

ひとつは、前述したように、独裁者の若い頃の人生にスポットを当てることだ。

彼らはどんな場所で生まれ、家族や友人とどんな関係にあり、どんな教養を身に付けたか。筆者と同年代頃(三〇歳前後)までの人生に着目し、後年の彼らの行為を考えるのである。

後の独裁者であっても、若い頃には相応の下積み時代を送っている。現在の筆者と同じくらい、パッとしない暮らしをしていた人も多い。ならば、そんな彼らは何を考え、何から刺激を受けたのか。人生を変える転機は何だったのか。これを調べてみようと思った。

筆者は人生経験豊富な歴史家ではない。だが、独裁者たちの若き日々を考えるのなら、若造なりの切り口から対象を論じることもできるのではないか。

もうひとつは、「独裁」を自分自身で体験してみることだ。

すなわち、独裁の下で生きる一般市民の生活を、同じような目線から観察するのである。

司馬遷の『史記』の魅力は、始皇帝や劉邦のような為政者の記録だけではない。むしろ「刺客列伝」や「遊俠列伝」――、現代でいう「テロリスト事件簿」や「ヤクザ実録」に相当する記事の方が、読者としてはずっと楽しく読める。司馬遷は若い頃に中国各地を旅行し、さらに軍を率いて中国南西部(現在の雲南省近辺)に遠征した経験を持っている。彼は身をもってフィールドワークを重ねていたからこそ、市井の人間の姿を活き活きと描いた『史記』を書くことができたのだ。

そこで、筆者も足を使うことにした。

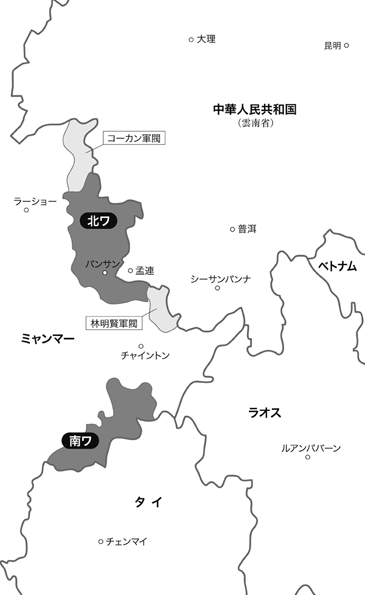

行き先に選んだのは、中国雲南省とミャンマーの国境地帯にある、鳥取県ほどの面積のミニ独裁政権「ワ州特区」だ。ここは一九六〇年代に中国の影響を受けて成立した共産ゲリラの根拠地だったが、一九八九年の政権崩壊後、軍閥化した将軍・鮑有祥が勝手に自立して独裁統治を敷いた。五年ほど前まで、現地の主要な輸出品は麻薬のアヘンだった。

そんな理不尽極まりない政権と独裁者に支配される民は、どんな人々で、いかなる理由から体制を支えているのか。筆者はワ州の社会から、「独裁」の本質を考えようと思った。

自分の見聞したものや感じたことをありのままに伝えるには、形式張らない文体がいい。筆者は――。いや、俺は自分の目で見たものを、見たままに書いてやることにした。

こうして書きあがったのが本書である。

主人公たちは、有名どころのスターリンやヒトラー、毛沢東、ポル・ポトなどから、トルクメニスタンのニヤゾフやシンガポールのリー・クアンユーなどの日本人にはやや馴染みの薄い人物、フセインやカダフィなど近年の国際ニュースの主役、ワ州の鮑有祥というまったく無名の人物まで多岐にわたる。

「独裁者」という題材は目新しくはないだろう。しかし、本書の構成はおそらく前代未聞だ。章によっては、文体や内容が一般的な歴史書のセオリーから大きく外れている。

だが、最後まで読み進めればきっと、本書がこんな形式になった理由に納得がいくはずだ。

独裁とは決して、日本に生きるわれわれにとって縁遠い存在ではないのである。

中国領・孟阿村から撮影したワ州。幅十数メートル程度の国境の河が、なかなか渡れない。

俺はアホではなかろうか。

熱帯の太陽の下で思った。目の前には、背が低く瘦せぎすの中年男。ヘラヘラとした、爽やかさからは程遠い笑顔。こいつ、藤木くんだ。『ちびまる子ちゃん』に登場する、陰気な小学生のキャラクターによく似ていた。

先刻、村のバス停に着いた。俺のiPhoneに日本から着信があった。こんな場所でも「圏内」かよと感心しながら通話ボタンを押して、日本語で話した。電話を切った。背後からいきなり肩を叩かれた。

振り返るとこの男が立っていた。「日本人だろ?」と尋ねられた。いいえ、と答えた。

「是日本人吧! 日本豬来国境幹什麼呀? 別動。我要跟上級部門聯絡!」

高圧的で失礼な物言いだ。「日本豬」なんて単語を、リアルな中国語の会話で初めて耳にした。

〝藤木〟の傲慢には理由があった。彼はまもなく電話を取り出し、「上級部門」とやらに報告をはじめたのだ。

「……へへ。はい。例の日本野郎を捕まえました。私が捕まえたんです。いえいえいえいえ! 決して人違いではなくて。本当ですってば! 私が捕まえたんですよ!」

話し相手によって、露骨なほどに態度をガラッと変える。お前は何者だ? と聞いた。

「ああん? 俺は善良な中国の公民だよ。ゲスな日本野郎を捕まえろ、と命令を受けてね」

ピンときた。この男は〝岡っ引き〟だ。

服装も髪形もパッとしない。言葉遣いも汚いし、正業に就いていそうにも見えない。

嫌われ者のチンピラ崩れ。当局から小金をもらって密告者になり、なんとか食いつないでいる小悪党――、ではないか。

俺はいま、中国雲南省の最西南端の村にいる。

当局の国民監視の基層部分を、この手の民間人が担っているのはあり得る話だった。

「おっ、早速いらっしゃった。覚悟しろ。怖いぞ怖いぞ、けっけっけ」

彼が指差す先から、トヨタのSUV車が猛スピードでやってきた。

車が停まる。藤木が慌てて頭を下げる。ドアから軍人が三人、バラバラと降りてくる。

枯れ葉色の迷彩服。襟には輝く五つの星。二の腕には「中国武警」のワッペン。

人民武装警察だ。中国人民解放軍の下部組織で、辺境の国境警備任務を担当する。

最近はこの国の軍服もオシャレになったんだなあと場違いな感想を抱いた俺を、年長の兵士が睨みつけた。ただの不審者を見る目ではなく、日本人への警戒心が込められた目だった。

「貴様の行動に疑義がある。身分証を出せ」

〝戦う筋肉〟とでも形容するしかない柔道家みたいな体型の男だった。口調は藤木よりもずっと穏やかだが、逆らうのも逃げるのも許されそうになかった。

「そうだよ、日本野郎。はやく出せったら。身分証」

藤木が言う。「貴様は引っ込んでいろ!」と兵士に怒鳴られ、へえへえと頭を下げる。

――阿Qめ。

腹の中で毒づいた。不思議と兵士に腹は立たなかった。ただ、気に障るのは藤木だ。

日本を出発する前、俺はiPhoneの読書アプリに、大正時代の東洋史学者・桑原隲蔵と内藤湖南の論文や、清代の短編小説集『聊斎志異』の邦訳版をダウンロードしていた。

魯迅の『阿Q正伝』もそのひとつだった。『阿Q正伝』の主人公である「阿Q」は、強い者にはひたすら卑屈で、その権威にすり寄りながら目下の者には威張り散らす。フィクションとはいえ、旧時代の中国人の心性を象徴した人物だとされている。

藤木は誇りを持たない小悪党だ。兵士たちにペコペコしながら、その陰に隠れて威張る。強大な権力の最底辺にぶら下がることで、自分まで偉くなった気になる。

二一世紀になっても、阿Qは中国で生きていた。

「おい! さっさと身分証を出さんか! 貴様はここへ何をしに来た!!」

苛立ち気味の兵士の声が、俺を想像から現実に引き戻した。

自分が何をしに来たか、言えるわけがない。言っても理解されるわけがない。

――俺はただ、独裁に触れてみたかったのだ。

★

二〇一一年一月二七日。中国・ミャンマー国境。

正確には中国雲南省、孟連タイ族ラフ族ワ族自治県勐馬鎮の郊外、孟阿口岸。

俺はなぜ、こんな舌を嚙みそうな名前の場所で武装警察に拘束されているのか。

数カ月前に新宿の居酒屋で、友人と話していた噂話が一切の発端だ。酒の勢いとその場のノリで口を滑らせた冗談が、いつの間にやら引っ込みがつかなくなった。

俺が話した噂とは、こういう内容である。

――中国とミャンマーの狭間に「ワ州」という地図にも載らない怪しい場所があるらしい。

――そこはミャンマー領なのに、なぜか中国語が使われていて、通貨も人民元だという。

――一党独裁政治が敷かれ、「主席」がいて「党中央」や「政治協商会議」があるらしい。

中国は、現在の世界で有数の強権的な政治体制を持つ国だとされる。この中国にそっくりの、バッタ物みたいな変な独裁政権が、密林の奥地で隠れ里のようにひっそりと息衝いているというのだ。彼らは事実上、ミャンマー政府とはほぼ無関係に存在しており、二万人とも三万人ともいう「ワ州連合軍」なる独自兵力まで保有しているとされる。

歴史上、ワ州に足を踏み入れた日本人は、おそらく両手足の指で数えられるくらいしか存在しない。

一九九五年から翌年にかけて、辺境ライターの高野秀行さんという方が現地に半年以上にわたり滞在、ワ州を専門とする日本でほぼ唯一の書籍を残した。だが、高野さんの取材がなされたのは今から十五年以上も昔の話だ。

二一世紀に入って以来、ワ州の生の事情を伝える日本語の文献は皆無に近い。

日本の隣国・中国の脇の下のような場所に、ここまで怪しい地域が存在するのだ。

「なっ、変な場所だろ? いちどこの目で見てみたいもんだぜ。あはは」

冗談を飛ばしながら飲むハイボールは美味い。

話し相手は平林という。俺の大学時代の同級生で、日本史の研究が趣味だ。昨年の秋、腹立たしいことに美人の嫁さんをもらい、設立ホヤホヤの星海社という出版社に転職。現在は常識ある社会人として、労働と家族サービスに励んでいる。

一方、俺はノンフィクション作家、ということになっている。

大学院を出て、新卒で入った会社を半年で辞めた。その後に僧侶になったりバイト生活をしたりしながら、中国のネット掲示板を翻訳するブログをカリカリと書いていたら、人気が出て書籍化された。その後に週刊誌の仕事をもらって細々と暮らしていると、次の本の依頼が来た。題名は『独裁者の教養』、担当の編集者は平林だった。

「ワ州の話は捨てがたい。今回の本に収録できないかな?」

平林がいう。だが、我ながらあまりにマニアックな話題だと思った。地の果てみたいな場所にある無名の独裁政権の話なんて、日本全国で三〇〇人くらいしか興味を持たないはずだ。

「いや、それはオマエの書き方次第だ。独裁とは何か、政治とは何か。ヒトラーやカダフィなんかの大物の話だけじゃ、スケールが大きすぎて庶民の顔が見えない。でも、ワ州みたいなミニサイズの政権なら――。かえって、等身大の理解ができるんじゃないか?」

……なるほど。理屈はわかる。

ワ州の人口は六〇万人程度で、面積は四万平方キロ。最高指導者は鮑有祥(ワ名はタ・パオ)という。人口と面積の規模からすれば、鳥取県の知事が鳥取連合党を組織して「主席」に居座り、なぜか中国のマネをして鳥取人民大会堂を建設、独裁政治を行っているイメージだ。国際社会の承認を一切得ていないとはいえ、ワ州は独自の領土と軍隊と政治機構を持つ、独立国家に限りなく近い〝国〟なのである。

大きさが鳥取県くらいの場所だからこそ、国家や政治というもののプリミティヴな姿が見えてくる。あながち間違ってはいない指摘だろう。

「それにさ、最近のオマエ。口を開くと仕事のグチばっかり言ってるだろ? そろそろ、自分が本気でやりたい仕事をやってみてもいいんじゃないの?」

さらに平林がいう。こちらの言葉の方がこたえた。

俺はもともと、十代の頃からプロの物書きになりたかった。そして、所詮は「ブログ本」にすぎないが、二八歳で著書を出して夢を叶えた。だが、いざデビューしてからは仕事の方向性に悩んでいたのも事実だ。自分の本来の強みは歴史を考察することと現地を取材することだろうと思うのだが、従来あまり機会に恵まれていない。

処女作の『中国人の本音』では中国のネット事情を題材にした。「中国ネットウォッチャー」と呼ばれた。週刊誌で連載を書いた。自分の考えよりも編集部の意向に従わざるを得ず、気が付くと下請け業者のようになっていた。どちらにも違和感があった。ある雑誌で中国でのアダルトビデオの普及状況についてコメントしたら、「中国のAV事情に詳しい安田氏」と呼ばれた。詳しいのはまったく否定しないが、勘弁してくれよと思った。

夢を叶えたはずなのに、不満ばかりが増えていた。

自分が本当に得意なテーマを、思い切り書く機会が欲しかった。

しかし、さすがに今回の件で現地取材は無理だろう。

ワ州が位置するのは、ミャンマー・タイ・ラオスの三カ国が隣接する「黄金の三角地帯」の一角である。ワ州はかつて山間部で盛んにケシを栽培し、一九九〇年代には全世界のアヘンの六〜七割もの量を供給していた。前述の高野秀行さんが現地に滞在したのもこの時期で、著書の名前はズバリ『アヘン王国潜入記』。独裁者・鮑有祥のあだ名は「麻薬王」だ。

ケシの果実(ケシ坊主)の表皮に傷をつけて採取した樹脂を精製したものがアヘン、アヘンをさらに加工すると「麻薬の女王」の異名を持つヘロインとなる。ヘロインは強烈な多幸感と「地獄」と称される禁断症状で知られ、濫用者の肉体と精神に覚醒剤やコカインを越える依存性をもたらす。高値で取引され、日本での末端価格はキロあたり六〇〇〇万円以上。数万人の兵力を誇るワ州連合軍をはじめ、彼らと長らく対立したもう一人の麻薬王・クンサーの軍も、過去にはこうしたドラッグの売却益により軍隊を維持してきた。現在のワ州ではアヘン栽培が禁止されているともいうが、実態はわからない。情報が少なすぎるからだ。

仮に好意的(?)に解釈しても、ワ州は中国のバッタ物みたいな一党独裁国家だ。悪く言えばドラッグマフィア崩れの反政府武装勢力の支配地である。俺が現地に行ける保証も、無事に帰ってこられる保証もまったくない。常識的に考えて、そんな場所に行くべきではない。

「だからこその勝負だよ」

無茶を言うな、平林。

「へーえ……。おれが就職して必死で働いていた時期に、とっとと仕事を辞めちゃってブラブラしていた人間から『常識的に』なんて言葉が出るとは意外だね」

平林が意地の悪そうな目つきになった。「世間様への借りを返せ」という、俺が思うのとは別な意味での常識的な見解だった。こいつは学生時代にヤミ金融のビラ貼りで稼いでいたくせに、就職と結婚を経た途端、ニッポンの良識的市民を代表してモノを言う。だが、その目には「面白いことができるチャンスなのにもったいない」という妬ましげな光もないではなかった。

平林のようにマトモな人生を選択した大部分の日本人にとって、ワ州は詳しく調べたくても調べられず、行きたくても絶対に行けない場所なのだ。だが、俺にはそれができる。誰も見たことがないものを見られる立場である。でも、しかし――。

「さて、『中国のAV事情に詳しい安田氏』から『中華圏の現地取材に強い安田氏』に転身できるチャンスが目の前に転がっている。あとの判断はオマエ次第なんだがね」

腹が立った。この手の二択問題を突き付けられた場合、俺は多少のリスクがあっても実入りが大きい側の答えを選択しがちだ。こいつは、それを充分に知った上で焚き付けている。

――わかったよ。行ってやろうじゃねえか。

自分がやりたいことを見つけた気がした。そのために現地を見るべきだった。前代未聞の本をモノにして一旗揚げてやれ、というヤマッ気も否定しない。この本が話題になれば、世間への顔向けもちょっとはできるはずだ。物書きとしての好奇心とドロドロとした功名心、そして世間様への配慮や人情がない交ぜになっていた。

功名が辻だ。俺は気がつけば、中国雲南省行きの飛行機に乗っていた。

……だが、その結果が冒頭の体たらくだった。

★

俺が現地で兵士に囲まれた、前日まで話を戻す。

二〇一一年一月二六日、関西空港から飛行機を三本と中国の国内バスを二本乗り継ぎ、ワ州との国境にある雲南省の最西南端、孟連タイ族ラフ族ワ族自治県に着いた。途中の街で物資を買い込んだとはいえ、移動だけで三日もかかった。

孟連県。人口十二万人。タイ族・ワ族・ラフ族などの少数民族が人口の八六%を占める。

いずれの民族も、中国とミャンマーの国境をまたいで両国に分布している。余談ながら「タイ族」は、ミャンマー国内では「シャン人」。同国東部のシャン州に多く住み、独立紛争によって日本のメディアで報じられることが比較的多い。ワ族(ワ人)たちがミャンマー領内で半独立国を作っていることも、すでに述べた。

もともと彼らが山の中で細々と暮らしていた場所に、十九世紀から二〇世紀初頭にかけてイギリスやフランスが勝手に国境線を引いたことが、現在の分断を生んでいる。

孟連の県城(県の中心地)は、半径一キロの円にすっぽりおさまる小さな街だった。タクシーはほとんど見られず、かわりに足漕ぎ式の輪タクが街を走る。書店は一軒。いまだに毛沢東の肖像画を掲げている商店や民家もある。ただし、ワ州からの買い付け商人が来るせいか、街の規模の割に電器屋や服屋が多い。ミャンマー人やインド人・タイ人が経営する、翡翠などの宝石や東南アジア製品を商う商店も数十軒存在した。

現在、中国ではよほど田舎の県城でもコーヒーが飲める喫茶店があったりするが、孟連にそんな洒落た場所はない。街の中心部にある「麥楽基」(マクタッキー)という怪しげなファーストフード店と、一軒だけある西洋風のバー、二軒のスーパーマーケットだけが、経済発展に沸く中国の都市部の生活様式をごくささやかに伝えていた。

だが、街の東端にある、現地価格ではかなり高い一泊五〇元(約六〇〇円)のビジネスホテルに泊まって驚いた。部屋にADSL回線が準備されていたのだ。

さっそく自分のノートパソコンを立ち上げ、ネットに接続する。

代理サイトを通じてツイッターにログインする。前日に発生したエジプトの反体制デモの情報がドッと入ってくる。本来は中国国内で情報統制が敷かれているはずの情報だった。俺が到着報告を書き込むと、都内の出版社にいる平林から即座に返事がきた。

まともなコーヒーの一杯も飲めない街でも、パソコンにケーブルが一本挿さっていれば世界と繫がる。日本から持ってきた携帯電話は国際ローミングサービスに対応しており、画面を見るとアンテナがばっちり五本立っている。

密林奥地の秘境に住む謎の独裁者・鮑有祥。彼のお膝元から数十キロの街。

はるばるやってきたこの場所は、俺たちが住む世界から遠いのだろうか近いのだろうか。

★

明けて翌日、旅行会社に向かった。

無茶振りの取材とはいえ、それなりの目算ぐらいはある。出発前に日本で調べたところ、孟連発のワ州ツアーの広告が、中国のネット上の旅行掲示板に書き込まれていたのだ。

投稿日時は二〇〇五年。記載された電話番号は既に通じない。だが、現地の他の旅行会社が似たようなツアーを主催しているかもしれない。「中国人向け」というのはネックだが、とにかく合法的に許可されている行為なら交渉の余地はあるだろう。

むかし、俺は中国と北朝鮮の国境に行ったことがある。現地の旅行会社の職員いわく、彼らが主催する中国人向けの北朝鮮遊覧ツアーは、お金さえ上乗せすれば日本人でも参加が可能とのことだった。

世間の大概のことは、四方八方に手を尽くして頑張れば必ず抜け道が存在する。

会社一軒目。

宿から海関路という幹線道路を西に一キロほど歩き、左に曲がって市場を抜ける。街のメインストリート・帕当路を南に数百メートル進む。一泊二〇〇元(約二四〇〇円)という孟連随一の高級ホテルの一階にカウンターがあった。

髪の毛に寝癖がつき、ネズミ色のジャンパーを羽織った眠そうな顔の親父。客である俺の存在を完全に無視して、ヒマワリの種をバリボリと齧っている。ちょっと嫌な予感がした。

「ああ? ワ州ツアーだあ? ない。そんなものはない」

種を口に放り込む合間に、雲南訛りの中国語が返ってくる。本当にツアーがないのか、親父に仕事へのヤル気がなくてそう答えているのかはわからない。でも、俺はワ州に行きたいんだ、と食い下がった。

「バスで国境に行け。河の船頭に頼め。対岸に渡れる」

なにやら「梅田に行って阪急電車に乗れ」みたいな口調だが、それは国際的な常識に照らせば密航である。できれば遠慮したいのだが――。

「大丈夫だ。地元の人間はみんなそうしている」

こちらは地元の人間ではない。

ちょっと望み薄な気はするが、ビザについても聞く。渡航ビザの代理申請は可能なのか。

「雲南省の人間なら三日」

俺は雲南省の人間どころか、中国人ですらない。

「諦めろ」

親父はそう言うと、新しいヒマワリの種を口に運びはじめた。彼にとっての俺の重要性は、花の種よりも低いらしい。ワ州行きを諦める気はないが、親父との会話を諦めたくなった。

他の旅行会社の情報を聞く。

「ヨンカン大酒店」

店を出た。

二軒目。

帕当路で手を挙げて輪タクを呼び止め、「ヨンカン大酒店」の名前を告げると、運転手は俺がもと来た道をなぞるようにギコギコとペダルを漕ぎはじめた。

海関路を、今度は東に。俺が泊まっているホテルを通り過ぎ、右に曲がって数百メートル。「勇敢賓館」と書かれた旅館に着く。旅行会社のオフィスが入っているようには見えない。

「ああ、それはウチじゃない。ヨンシャン大酒店だ」

旅館の主人の話を聞き、輪タクの運転手に目的地の変更を告げる。

来た道を戻り、西に二キロほど進んで「永祥大酒店」という旅館に着く。

「違う。ヨンチャン賓館だ」

いいかげん嫌になってきたが、再び輪タクに乗り、東に進む。

――あった!

「永昌賓館」と大きな看板を出した、築二〇年くらいの四階建てのホテル。「旅遊服務中心」と書かれた張り紙が見えた。

ホテル名の確定にここまで苦労したのは、俺の語学力の問題かもしれないが、雲南省のお国言葉の影響もありそうだ。ワ州の独裁者である鮑有祥からして、北京音での読みが「バオ・ヨウシャン」にもかかわらず、欧米メディアでは「パオ・ユーチャン」と書かれるときがある。

後者は、現地の発音をそのまま転記したから表記に違いが出ているのだろう。

永昌賓館の旅行会社のカウンターには、四〇代くらいの中年女性が座っていた。

「ツアー? 昔は主催していたけどねえ……」

ワ州にはカジノがあり、かつては中国人のツアー客を集めていた。だが、世界一のアヘン生産地だったワ州に、二〇〇五年ごろから国連やアメリカの監視が強まった。余波を受け、ツアーも中止。当時のガイドたちの大部分は廃業し、ただ一人を除いて孟連の街には残っていないという。

ならば、その人を紹介してくれと頼む。女性は携帯電話を取り出して電話をかけてから、困ったような顔で「ちょっと無理」と言った。

「彼女、結婚しちゃって。いま、臨月なの」

過去のワ州ツアーは、未婚の若い女性がガイドを務められる程度には平和だったらしい。

ガイドへの聞き取りの件はひとまず保留して、ビザの申請について尋ねる。事情を話すと、目を丸くして驚かれた。

「あなた、日本人だったの!? 何の用があってワ州へ?」

「いや、観光のついでにカジノで遊んでこようかと思って」

「ビザの申請は無理よ。それにしても、日本人が、ね。へえ……」

女性の沈黙が気にかかった。それでも何か渡航の方法はないのかと聞く。

地元の人間はどうしているのだろうか。

「国境の街にバスで行って、河の船頭に頼んで――」

帕当路のホテルの親父と同じ答えだ。

中国とワ州の国境は、おそらく管理がかなりユルい場所なのだ。現地で協力者を作り、自分の安全を確保できるなら、「密航」を検討してもいいのかもしれない。

ともかく、国境を下見する必要があると思った。礼を言って店を出ようとした俺に、女性の「これからどこへ?」という声が飛んできた。答えた。

「せっかく観光に来た記念です。自分が越えられない国境でも眺めてきますよ」

一月二七日午後。

孟連の県城から、国境の孟阿口岸へ。

果物や酒を抱えた農民たちと一緒に中国産のミニバンに乗り、ぐねぐねと曲がる山道を進む。山間にはときおり小集落がある。黄金色に輝くタイ族の寺院や、ワ族のトーテムである水牛をあしらった門、「毛沢東思想的光輝照亮祖国山山水水」と古臭い中国共産党のスローガンが書きつけられた民家の壁が車窓に見えたかと思うと、またすぐに山道へと戻る。

一時間ほど車に揺られていると、やがて山が開けて水田が現れた。農民が腰をかがめて手で田植えをしている。小さな食堂や旅館がちらほらと見える。孟阿村だ。

バスが終点に着き、降りる。日本から電話があった。iPhoneの着信ボタンを押す。

そして電話を切り――。後ろからいきなり肩を叩かれる。

振り返ると、藤木くんにそっくりの貧相な顔の男が立っていた。

「お前、日本人だよな? 日本のブタ野郎、国境に何の用だ? ああん?」

――そいつはむやみに尊大だった。

★

孟阿村の路上。

〝藤木〟が呼んだ兵士たちが、俺のパスポート番号を手帳に控えていた。

「えと、ごめんなさい、です。わたし、ここ、来た。旅行、なのです」

兵士の質問にわざと舌足らずな中国語で答えて、すまなそうに肩をすぼめた。

俺は過去に日本で書いた『中国人の本音』という本のなかで、この国の民主化や少数民族問題に言及している。イギリスの華人向けテレビ局の取材を受けたときに、「尖閣諸島は日本の領土で、中国は横暴」であると、思い切り答えたこともある。

だが、中国当局が前もって俺を監視していた可能性は低いはずだと思った。

彼らは本気になれば、問答無用で対象人物を拘束できる。罪状は捕まえた後で適当にデッチ上げれば済む話であり、国境での不審な行動を見届けてから拘束するような時間と労力の無駄遣いはしないだろう。また、その場合は国家安全部や公安部国内安保局――、要するに中国版のゲシュタポみたいな組織に所属するエリート捜査官が颯爽と登場するはずで、田舎の国境警備に回されるようなイモ兵士はやって来ない。そもそも、俺みたいなザコを監視するほど中国の秘密警察もヒマではないはずだ。

通報したのは、おそらく永昌賓館の旅行会社の中年女性だろう。目の前の兵士たちは、きっと「国境に興味を示す日本人」という報告以外に俺についての情報を持っていない。

どう対処するべきか、一瞬で脳味噌をフル回転させた。

――ドジな観光客のフリをすればいい。

酒の席での冗談が発端で、変な場所に来て変な連中に捕まった俺はアホだ。ならば、徹底的にアホを演じ切ることにしよう。その方がむしろ安全なはずだ。

「旅行者がなぜこんな場所へ来た!」

「わたし、中国、大好き。好きな国、たくさん、見るだよ」

「なぜ中国語を話す!」

「好きな国、国の言葉、勉強する、よろしいことよ。違うか?」

「……なぜ中国が好きなんだ?」

「歴史、勉強する。中国。とても、すごいよ。わたし、日本人。尊敬、思うの」

兵士たちの表情がゆるんだ。「敵」の日本人からカタコトの自国語で自分の国を褒められて、嫌な気はしないのだろう。

藤木が「ウソですよ。コイツ、さっきはもっと流暢に話して――」と横から口を出したが、兵士に一喝されてその場から離れていった。日頃のおこないのせいで信用がなく、意見を聞いてもらえないのだ。ざまあ見ろ、阿Q。

兵士たちをこっそり観察する。

辺境地帯でのハードな訓練のせいだろう。肌の荒れが激しい。俺への質問を担当する兵士は、一見すると三〇代半ば。だが、おそらく実際の年齢はもっと下。俺と同年代かもしれない。三人のなかで彼がいちばんエラいようだが、階級が高いようには見えない。残りの二人はおそらく二〇代前半で、池の鯉のような表情でボケーッと突っ立っているだけだ。いずれも、頭はそんなに良くなさそうである。

一気に攻勢に出よう。中国人はとりあえず食べ物の話をすればガードを崩す。

わざと訥々とした発音で、質問係の兵士に「昼、ご飯、食べたか?」と尋ねた。

「まだ食べていない」

正直な人である。隣の兵士が聞かれてもいないのに「昼メシを食っていたら通報が来たんだよな」「そうそう」などと話し出した。下っ端の官憲にふさわしい反応だ。

「わたし、あなたの、ご飯、邪魔。すごく、いけないよ」

「いや、出動は我々の任務である」

「わたし、迷惑、与えた。あなた、ご飯食べない。すごく、いけないよ」

「自分の過ちに気付いたか?」

「わたし、すごく、いけないよ」

「わかったわかった。旅は結構だが、今後は迷惑をかけるんじゃないぞ」

――勝った!

シェイシェイ、シェイシェイと揉み手をしてペコペコしつつ、腹の中で舌を出す。相手の警戒心が解けた以上、あとは離脱するだけだ。

「わたし、ご飯まだ。あなた、一緒、食べる。行くか?」

「我々は部隊に戻って食う。お前は一人で食えばいい」

「どこの食堂、おいしいか?」

「この道をまっすぐだ。俺は二軒目のソバ屋が美味いと思う」

「あ、どうも、どうも」

歩き出す。さすがに何か釘を刺しておこうと思ったのだろう。質問係の兵士が言った。

「国境を越えるな。政府機関の写真を撮るな。あと、夕暮れまでには街へ帰れ。これだけは守れ。じゃあ、行ってこい」

釈放宣言。言葉の裏を読めば、今日の日中は村に滞在してもよく、政府機関以外ならば写真を撮っても構わないという意味だった。

兵士おすすめの食堂で雲南米線(雲南ソバ)を食べたところ、ザーサイの酸味が効いてなかなか美味だった。彼らに感謝しつつ、ワ州との国境を見に行った。

国境の河の名は南卡江。幅は二〇メートルくらいで、噂の「船頭」たちが当たり前のように船を浮かべていた。地元の親父が俺に近寄り、あの船に乗らないかと聞いてくる。

「今度にする」と答え、対岸を眺める。

――ワ州の首府・パンサン。

漢字で「○○酒店」と書かれた、五階建て程度のホテルの看板。二〇〇三年に鮑有祥が一〇〇〇万人民元(約一億二〇〇〇万円)を投じて建設した、高さ四八メートルの巨大な金色の仏塔。何かの工場や、人民解放軍とは別の深緑の軍服を着た兵士たちの姿も見える。

シャン人らしき小坊主たちの集団が、オレンジの袈裟を脱いで国境の河でジャブジャブと泳いでいた。廃タイヤのチューブを浮き輪のかわりにして、中国領まで泳ぎ渡るやつもいる。

今の俺には、この河は渡れない。でも、彼らはバタ足で越えている。

目の前に見える、独裁者・鮑有祥のお膝元。

なんとかして、あっちに渡ってやろうと思った。

(87ページに続く)